自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)提言に基づく開示

クボタグループは、2024年2月にTNFD*提言へ賛同を表明しました。

- 自然関連財務情報開示タスクフォース

(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)

TNFD提言

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース)は、企業が自然資本への依存度や自然環境への影響を理解し、それを適切に開示するための枠組みを提供することを目的に、TNFD提言を2023年9月に公開しました。TCFD提言と同様に「ガバナンス」「戦略」「リスクの影響と管理」「指標と目標」で構成されており、企業の自主的な把握と情報開示を求めています。当社は農業機械や建設機械、水道用鉄管などの製品を製造しています。また、食料の生産、水管理、都市・生活環境の構築など、人々の生活に欠かせない分野で事業を展開しています。これら私たちの事業活動は、自然資本(土地、水、大気、生物多様性など)に依存しており、同時に影響を与える可能性があり、自然資本の利用に関連した事業リスクと機会が存在する可能性があります。クボタグループは今後も、自然資本に関連する課題への対応を進め、開示拡充に努めていきます。

TNFD提言に関連する当社の開示状況は以下の通りです。

| TNFD提言による開示推奨事項 | 関連箇所(TNFD開示を除く) | リスクの影響と管理 (ESGレポート2024参照) |

|---|---|---|

| ガバナンス | ||

| A. 自然に関連する依存関係、影響、リスク、機会に関する取締役会の監督を記述 | 「環境経営推進体制」 「コーポレートガバナンス体制」 |

P30 P156 |

| B. 自然に関連する依存関係、影響、リスク、機会を評価し、管理する経営者の役割を記述 | 「環境経営推進体制」 | P30 |

| C. 自然に関連する依存関係、影響、リスク、機会に対する組織の評価と対応において、影響を受ける先住民族、地域社会、その他ステークホルダーに関する、組織の人権方針と関与活動、取締役会や経営陣による監視を記述 | 「環境コミュニケーション」 「人権の尊重」 「コーポレートガバナンス体制」 |

P83 P100 P156 |

| 戦略 | ||

| A. 組織が特定した短期・中期・長期の自然関連の依存関係、影響、リスク、機会を記述 | 「環境経営のアプローチ – マテリアリティ」 「環境経営のアプローチ – リスクと機会」 |

P19 P20 |

| B. 自然関連の依存関係、影響、リスク、機会が、組織のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務計画、および実施されている移行計画や分析に与える影響を記述 | 「環境経営のアプローチ – リスクと機会」 「環境経営のアプローチ – 重点施策」 「TCFD提言に基づく開示」 |

P20 P21 P37 |

| C. さまざまなシナリオを考慮して、自然関連リスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスを記述 | 「環境ビジョン」 「TCFD提言に基づく開示」 「環境配慮製品・サービスの拡充」 |

P22 P37 P73 |

| D. 組織の直接操業における資産や活動の場所、可能であれば、優先地域の基準を満たす上流および下流のバリューチェーンにおける場所を開示 | 「サイトレポート」 | |

| リスクと影響の管理 | ||

| A(i). 組織の直接操業における自然関連の依存関係、影響、リスク、機会を特定、評価、優先順位付けするためのプロセスを記述 | 「環境経営のアプローチ – マテリアリティ」 | P19 |

| A(ii). 組織の上流および下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存関係、影響、リスク、機会を特定、評価、優先順位付けするためのプロセスを記述 | 「環境経営のアプローチ – マテリアリティ」 | P19 |

| B. 組織が自然関連の依存関係、影響、リスク、機会を管理するプロセスを記述 | 「環境経営推進体制」 「環境配慮製品・サービスの拡充」 「内部統制システム」 「内部統制システムの運営活動(リスク管理活動)」 |

P30 P73 P171 P172 |

| C. 自然関連リスクの特定、評価、優先順位付け、監視のプロセスが、組織全体のリスク管理プロセスにどのように統合され、情報提供されているかを記述 | 「環境経営推進体制」 「コーポレートガバナンス体制」 「内部統制システム」 |

P30 P156 P171 |

| 指標と目標 | ||

| A. 組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに則して、自然関連リスクおよび機会を評価および管理するための指標を開示 | 「長期ビジョン 「GMB2030」実現に向けた K-ESG 経営」 | P9 |

| B. 組織が自然に対する依存関係や影響を評価および管理するための指標を開示 | 「環境保全中長期目標と実績」 | P26 |

| C. 組織が自然関連の依存関係、影響、リスク、機会を管理するために使用する目標とゴール、および目標に対する実績を記述 | 「環境保全中長期目標と実績」 「長期ビジョン 「GMB2030」 実現に向けた K-ESG 経営」 |

P26 P9 |

ガバナンス

当社グループはESG経営を行ううえで、生物多様性を含む自然資本関連の課題は、気候変動と同様に重要と認識しています。経営上のリスクとなり得る外部環境課題に関しては、他のESG課題への対応と同様の体制、仕組みでガバナンスを行っています。 TCFD ガバナンスを参照

TNFD関連課題のガバナンス

-

- 自然資本に関する目標の進捗状況のモニタリング

- 取り組み状況などの取締役会による監督

-

- 進捗状況に応じた役員報酬制度への組み込み

- ステークホルダーとのエンゲージメント活動

自然資本(生物多様性、森林伐採抑制)に関するコミットメント

クボタグループの全従業員が、企業理念「クボタグローバルアイデンティティ」を共有し、一人一人の役割と責任を果たした企業活動を行うことにより、社会(ステークホルダー)に貢献することをめざしています。クボタグループでは、社会の継続的な相乗発展をめざしていくため、行動憲章並びに行動基準を制定しています。農業は生物資源や水資源など多くの自然資本に依存しています。農地拡大のために森林が伐採されると生物生息域や生態系の減少につながり、農作物の収量にも影響を及ぼす可能性があります。また、水資源は農業だけでなく、私たちの生活にも欠かせません。トラクタなどの当社製品が使われる農業は自然資本の影響を受けますが、一方でこれら製品は、農作物の収量向上による農地拡大抑制(森林伐採抑制)など自然資本の保全に貢献できると考えています。よって、クボタグループは行動基準で示すように、当社が提供する製品・技術・サービスを通じ、生物多様性の保全、森林伐採の抑制、水資源の効率的な利用などさまざまな環境問題の解決に貢献していくことをコミットしています。また、工場周辺の自然環境や生物の生息域に悪影響を与えない企業活動に努めていくことをコミットしています。

戦略

自然関連リスク等の特定・評価

当社は、「食料・水・環境」の3つの分野でグローバルに事業を展開し、社会課題解決に貢献していくことを使命としています。これら3つの事業分野は生物、植物、水資源、鉱物など多くの自然資本に支えられています。今後も継続的にグローバルで事業を展開していくために、事業と自然資本保護を両立できる持続可能な経営を進めていく必要があると考えています。サステナブルな事業を行っていくために、当社事業のバリューチェーンにおける自然関連リスク等を特定し、評価を行っています。

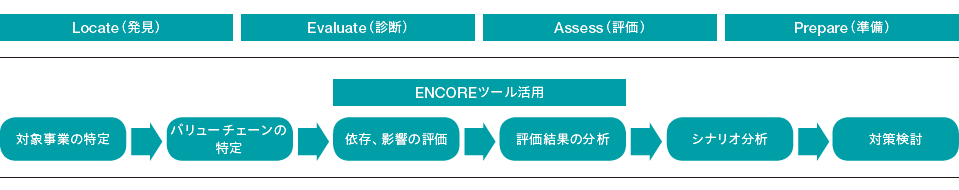

2023年は、LEAPアプローチおよびENCOREツールを用いて、当社機械事業および水・環境事業を対象に、自然との関係性と優先度を定性的に評価しました。機械事業では、上流(部品製造)、中流(自社拠点での製造)、下流(農業機械を使用したかんがい・天水耕作、建設機械を使用した都市部での建設工事)に分類しました。水・環境事業では、上流(鉄鋼の生産)、中流(建設資材の生産)、下流(水インフラを使用した水道サービス、廃棄物処理施設などにおける環境サービス)に分類しました。バリューチェーンごとに自然資本への依存度と影響度をヒートマップで整理しました。また、依存度もしくは影響度が高い項目について、日本、中国、アジア、北米、欧州の地域レベルで定性的な評価を実施し、重要と特定された自然資本については、さらにシナリオ分析、リスクの発生抑制や影響の低減につながる戦略の検討を実施しました。

自然関連リスクおよび機会の特定・評価フロー(イメージ)

-

LEAPアプローチ

TNFDは、自然関連リスクと機会を総合的に評価するプロセスとしてLEAPアプローチを策定しました。LEAPアプローチによる分析は、自然との接点を発見(Locate)、依存関係と影響の診断(Evaluate)、リスクと機会の評価(Assess)、そして自然関連リスクと機会に対応する準備と開示(Prepare)の4つのステップから構成されています。LEAPアプローチの4つのステップ

-

-

- Locate:発見

- Evaluate:診断

- Assess:評価

- Prepare:準備

-

TNFDの詳細は以下サイトをご参照ください。

tnfd.global/

-

-

ENCORE

ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)は、経済活動が自然資本にどのように依存し、自然に影響を与えるかを明らかにする分析ツールです。企業は、自社に適した業種や生産プロセスを選択することで、自然資本への影響度とその要因、依存度と依存している自然資本を特定することができます。評価項目 概要 依存 選択した生産プロセスは、どの生態系サービス(21種類)にどの程度依存しているか把握することが可能 影響 選択した生産プロセスにおいて、どの要因、すなわちインパクトドライバー(11種類)が自然にどの程度影響を与えているか把握することが可能 自然資本 どの自然資本(8種類)に依存もしくは影響しているかを把握することが可能

リスクと影響の管理

クボタグループではESG経営を行ううえで、生物多様性を含む自然資本関連の課題は、気候変動と同様に重要であると認識しています。経営上のリスクとなり得る外部環境課題に関しては、ほかのESG課題への対応と同様に、自然関連リスクと影響についても全社リスク管理体制に統合して管理しています。また、特定したリスクによる影響低減、機会の拡大に努めています。

TNFD 関連のリスク管理プロセス

- バリューチェーン全体(直接操業、上流、下流)におけるリスクと影響の特定、評価

- 特定したリスク、機会の管理指標、目標の設定

- 取り組み状況の把握

- 取り組みの評価、対策検討

- 重大リスクの特定、管理

指標と目標

クボタグループでは、自然資本や生物多様性の保全に関連するリスクの低減と機会の拡大をめざした目標を設定し、目標達成に向けた取り組みを推進しています。TNFD戦略で特定したリスクおよび機会は主に拠点活動系と製品系に分類されます。拠点活動に関連するリスクおよび機会は、拠点を対象とした環境保全中長期目標を設定し、取り組みの進捗管理を行っています。製品に関連するリスクおよび機会は、K-ESG経営における事業のマテリアリティと整合しており、農業ソリューション、水資源・廃棄物ソリューション、そして都市環境・生活環境ソリューションの提供を通じ自然資本の保全に貢献していきます。製品に関連する目標は検討中(ESGレポート「マテリアリティとありたい姿、指標(P11)」を参照)です。

今後も、グローバルでの環境保全活動や、事業活動を通じて、自然資本の保全につながる取り組みを推進していきます。

| 課題 | 管理指標 | 関連する要因もしく は生態系サービス |

基準年度 | 2025 年度目標 | 2030 年度目標 | 2023 年度実績 (ESGレポート2024参照) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 気候変動の緩和と適応 | CO2 排出量削減 | GHG排出 | 2014 | ̶ | ▲50% | ▲28.0% |

| 再生可能エネルギー利用率 | GHG排出 | ̶ | 20% 以上 | 60% 以上 | 15.9% | |

| CO2 排出原単位(スコープ1,2) | GHG排出 | 2014 | ▲45% | ▲60% | ▲46.6% | |

| エネルギー使用原単位 | GHG排出 | 2014 | ▲35% | ▲40% | ▲37.8% | |

| 循環型社会の形成 | 廃棄物排出原単位 | 廃棄物 | 2014 | ▲45% | ▲50% | ▲49.7% |

| 有害廃棄物排出原単位 | 廃棄物 | 2019 | ▲17% | ̶ | ▲11.6% | |

| 再資源化率(国内) | 廃棄物 | ̶ | 99.5% 以上 | ̶ | 99.6% | |

| 再資源化率(海外) | 廃棄物 | ̶ | 90.0% 以上 | ̶ | 94.9% | |

| 事業所内での使い捨てプラスチック削減 | 廃棄物 | ̶ | ̶ | ̶ | P57参照 | |

| 取引先と協働し梱包材の省資源化、リターナブル化 | 廃棄物 | ̶ | ̶ | ̶ | P57参照 | |

| ペーパーレス化 | 廃棄物 | ̶ | ̶ | ̶ | P57参照 | |

| 水資源の保全 | 水使用原単位 | 水使用、水の循環、 地表水、地下水 |

2014 | ▲35% | ▲40% | ▲36.5% |

| 排水の放流先の基準に応じた適切な排水管理の実施 | 水質・土壌汚染 | ̶ | ̶ | ̶ | P59参照 | |

| 化学物質の管理 | VOC排出原単位 | 水質・土壌汚染 | 2014 | ▲42% | ̶ | ▲37.9% |

| 生物多様性の保全 | 拠点の自然環境の保護と生物多様性の保全推進 | 水質・土壌汚染 | ̶ | ̶ | ̶ | P71参照 |

| 地域の自然環境保護や生物多様性の保全推進 | 水質・土壌汚染 | ̶ | ̶ | ̶ | P72参照 | |

| 製品の環境性能向上 | エコプロダクツ認定製品売上高比率 | 複数に該当 | ̶ | 70% 以上 | 80% 以上 | 70.1% |

| リサイクル素材使用率 | 廃棄物 | ̶ | 70% 以上 | ̶ | 90.4% |

シナリオ分析

❶ 事業分野ごとの自然資本シナリオ分析

Locate:事業活動エリアと自然資本との関わり

食料事業分野における自然資本との関わり

当社が提供する田植機やコンバインなどは米作や大規模な穀物や大豆などの一般的な作物とは異なる特定の地域や気候条件で生産されるスペシャリティクロップの生産で広く使用されています。米作は日本、中国を含むアジア地域で全世界の生産量の90%以上を占めると推計されています。スペシャリティクロップはアジア、欧州、米州地域で広く生産されています。2050 年には世界人口は新興国を中心に100 億人近くになり、食料需要が増加すると予想され、農作物の収量確保が重要な社会課題となります。

米作や畑作・果樹栽培では特に農業用水や農業に適した土壌の利用が不可欠です。肥沃な土壌は農作物の生産量に影響を与え、過剰な農薬使用は土壌の生態系を毀損する可能性があります。人口増加と経済発展にともない水需要は増加すると予想されており、かんがい用水の確保も重要な課題です。また、気候変動による干ばつ、高温、降雨量の変化などによる耕作適地の移動は新たな農地開墾につながります。森林はCO2 を吸収し、気温を調整する効果がありますが、農地拡大のための焼き畑や森林伐採は動植物の生息域を奪う可能性があります。

水・環境事業分野における自然資本との関わり

近年、世界各地でみられる豪雨などの気象災害は今後一層増加すると予想されます。極端な異常気象は人間社会への影響だけでなく、生物の生息場所を奪い、生態系にも大きな影響を与えます。気候変動、過度な水の使用、不適切な水資源管理などにより水不足が懸念されている地域は世界中に存在します。例えば、日本は高度な水道設備を構築しており、安定した上下水道網が整備されていますが、都市部での水利用が増加し、かんがい用水の確保は重要な課題です。同様に経済発展が予想されているアジア地域では、人口増加と都市化、工業化や農業活動にともなう排水、生活排水の増加など、水不足および水質低下が懸念されており、安全で利用可能な水の供給が制約される可能性があります。

また、レアメタルなどの鉱物資源の採掘は、土壌汚染や水質への影響、生態系への悪影響など、多くの自然資本に影響を及ぼす可能性もあります。例えば、肥料の成分として利用されるりんは、りん鉱石の採掘による水質悪化や土壌汚染などが懸念されます。資源の持続可能な利用により、自然資本への影響を低減する必要があります。

-

両事業に共通する自然資本との関わり

製品製造では洗浄工程や設備の冷却、従業員の生活用水など水が不可欠であり水資源に依存しています。当社の生産拠点は15ヵ国に所在しています。地域により水ストレスの状況は異なり、事業活動や生活に必要な安全な水へのアクセスが困難となる可能性もあります。これにより、事業活動に影響する可能性があります。

-

事業活動と自然資本の関わり

関係する事業活動 自然資本との関わりが深いと想定される地域 食料事業分野 米作地域 アジア 畑作・果樹栽培地域 アジア、欧州、米州 水環境事業分野 水ストレス地域 アジア 天然資源依存地域 日本 生産拠点 水ストレス地域 アジア、欧州、米州

以上より、当社の事業活動は自然資本との関わりが深く、将来も事業を拡大していくためには、気候変動への対応と併せ、自然資本に配慮していく必要があると考えます。

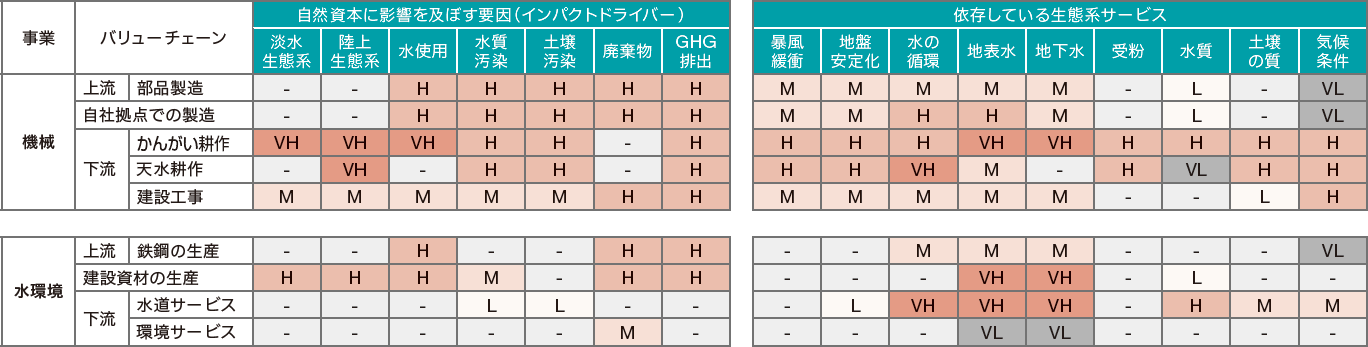

Evaluate:リスク評価結果1 ENCOREによる分析

Locateでの分析より、自然資本との関わりが深い当社の事業分野を確認しました。TNFDが推奨する分析ツールENCOREを用いて、上流、中流、下流に分類し自然資本への依存度と影響度をヒートマップで整理しました。

機械事業では、客先における農業の実施により土地や水資源、水・土壌の質に影響を及ぼし、同時に農業そのものもこれらに依存する可能性があることがわかりました。農業はTCFDにおける評価と同様、気象条件に大きく依存していることがわかりました。一方、建設機械は都市部での使用が想定され、生態系への影響は比較的低いと考えられます。また、農業機械および建設機械の使用時に温室効果ガスが排出され、大気に影響することが示されました。

水関連事業においては特に水資源の有効な利用や水質に依存していることがわかります。また、廃棄物処理から資源の有効利用につながる環境事業では、自然資本への影響および依存は高くないと考えられます。

両事業に共通する生産活動では、特に水資源への影響と依存が特定されました。生産工程で使用した水を処理した後の排水が自然環境に影響を及ぼす可能性があり、製品の製造工程や従業員の生活用水などに欠かせない水の供給に依存していることがわかります。また、溶解炉を有する拠点で事故が発生した場合、周辺環境に影響を及ぼす可能性があります。その他にも温室効果ガスの排出や廃棄物の発生も自然環境に影響を与える可能性があることが示されました。

ENCORE分析結果をふまえたバリューチェーンにおける自然資本への影響および依存状態の評価

Evaluate:リスク評価結果2 地域の水ストレスの分析

ENCOREでの分析により、生産活動では水資源に依存していることが特定されました。さらに生産拠点における水資源の利用に関するリスクを把握し、より効果的な水リスクへの対応につなげていくため、全生産拠点を対象に水ストレス*に関する調査を実施しました。世界資源研究所(WRI)が開発した水リスク評価ツール「Aqueduct」を用いて、17ヵ国、計67拠点の水ストレスレベルを調査した結果は以下の通りです。

- 「水ストレス」とは、1人当たり年間利用可能水量が1,700tを下回り、日常生活に不便を感じる状態を指します。本調査における水ストレスは、河川の流域ごとの物理的な水ストレスを採用しており、これは水資源の利用可能量に対する取水量の割合から算出しています。(世界資源研究所(WRI)より)

| 地域・国名 | 水ストレスレベル/水使用量(千 m3)〈拠点数〉 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高 | 高~中 | 中 | 中~低 | 低 | ||

| アジア | 日本 | 0 | 0 | 1,558 <9> | 1,816 <14> | 1 <1> |

| 中国 | 72 <1> | 0 | 20<2> | 0 | 0 | |

| インドネシア | 8 <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| タイ | 261 <4> | 11 <1> | 0 | 0 | 0 | |

| サウジアラビア | 13 <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| インド | 408 <7> | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 欧州 | ロシア | 0 | 0 | 0 | 0.3<1> | 0 |

| ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 <1> | |

| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 36<1> | 0 | |

| オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 <1> | |

| ドイツ | 0 | 0 | 10 <1> | 0 | 5 <2> | |

| フランス | 0 | 0 | 0.2 <1> | 4<1> | 1 <1> | |

| スペイン | 0 | 0 | 1 <1> | 0 | 0 | |

| ポーランド | 0 | 0 | 0 | 1<1> | 0 | |

| イタリア | 10 <2> | 0 | 0 | 0 | 0.4 <1> | |

| 北米 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 <1> |

| アメリカ | 23 <8> | 0 | 160 <2> | 0 | 0 | |

| 合 計 | 796 <24> | 11 <1> | 1,749 <16> | 1,857 <18> | 234 <8> | |

- *1.各数値の四捨五入により、各数値を合計した値と合計値に差異が生じる場合があります。

調査の結果、水ストレスが「高」および「高~中」レベルの生産拠点は、中国蘇州市、タイ中部、サウジアラビア、インド、ロシア、イタリア、アメリカに位置する25拠点で、これらの拠点の水使用量は全体の約17%でした。次いで、「中」レベルの生産拠点は、関東地方・愛知県、インドネシア、タイ沿岸部、アメリカ合衆国南東部と、一部欧州に位置する16拠点で、これらの拠点の水使用量は全体の約44%でした。ほか、「中~低」および「低」レベルの生産拠点の水使用量は全体の約39%でした。

水ストレス地域における水使用量の削減取り組み

-

Escorts Kubota Limited(インド)のRED工場があるハリヤナ州は、水使用量を削減する取り組みを実施するように、工場に義務づけています。水使用量を削減するため、生活排水をカーボンフィルターを使用した排水処理システムで濾過し、工程水や工場内の緑地への散水、土木工事などで再利用しています。また、排水を工場外へ排出する場合は、排水処理施設(STP)で浄化して放流することにより、水ストレス地域の多いインドでの水環境負荷の低減に努めています。

-

-

排水を再利用するための設備

-

排水処理施設(STP)

-

| 事業 | 関連する要因もしくは生態系サービス | シナリオ分析結果概要 | 想定される事業リスク、機会 | |

|---|---|---|---|---|

| 機械 | 影響 | 水使用 |

|

リスク:

|

| 依存 | 水の循環、地表水、地下水 | |||

| 影響 | 生態系(淡水、陸上)水質・土壌汚染 |

|

||

| 依存 | 暴風緩衝、地盤安定化、受粉 | |||

| 影響 | GHG排出 |

|

||

| 依存 | 気象条件 | |||

| 水・環境 | 影響 | ー |

|

機会

|

| 依存 | 水の循環、地表水、地下水 | |||

| 影響 | 廃棄物 |

|

||

| 依存 | ー | |||

| 共通 | 影響 | 水使用 水質・土壌汚染 廃棄物 GHG排出 |

|

リスク

|

| 依存 | 水の循環、地表水、地下水 | |||

| 対策戦略 | ||||

機械事業

|

||||

❷ 自然資本対応のレジリエンス評価

クボタグループは、温室効果ガス排出抑制、農薬・肥料の過剰散布抑制、循環型農業の構築など「みどりの食料システム戦略」に関連した技術を提供しています。これら技術は農作物の収量拡大のみならず、生態系保全に貢献することが可能であると考えています。また、当社は効率的な水管理を支援するソリューションを提供しています。今後、当社事業活動が自然資本関連の課題に対してレジリエンスを保持できるように、さらに関連した事業リスクおよび機会の分析、対策を進めていきます。