AI活用で熟練農家の判断を体現。施設園芸の重労働を軽減し品質安定を実現する自動かん水制御システム

施設園芸

気象環境に左右されず、高付加価値作物の安定生産が可能である「施設園芸」が、近年注目を集めています。しかし施設園芸には、定期的な水やりや室温・湿度管理といった特有の重労働が伴います。施設園芸をスマート化することをめざして開発された、しおれ検知式自動かん水制御システム「Hamirus/ハミルス」は、AIを活用し、高付加価値作物の栽培に取り組む農作業者の心身の負荷軽減を実現。露地農業を組み合わせた複合経営や営農の安定を支える存在です。

施設園芸は重労働と経験が求められる

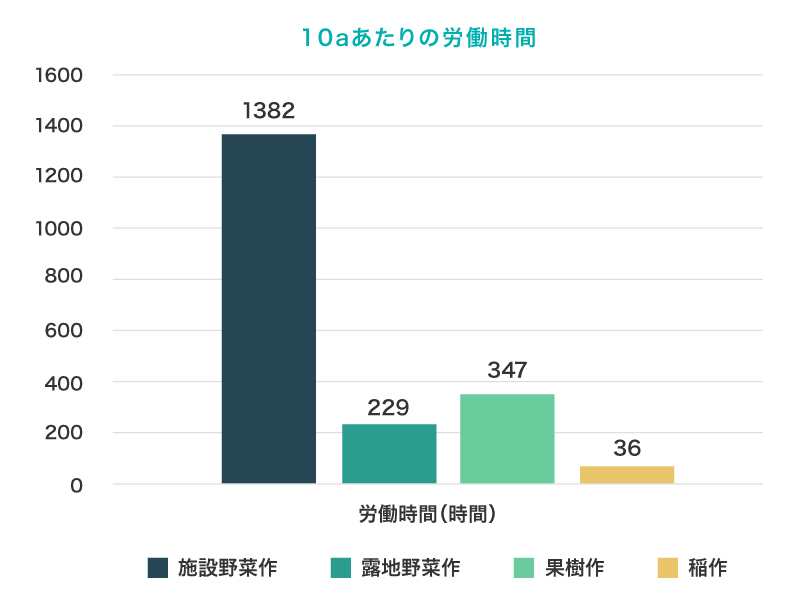

地球温暖化による気候変動や不安定な気象環境によって、農作物の安定生産が危ぶまれています。施設園芸は、人の手によって環境を整えることで気象環境、土壌環境に左右されることなく収量が安定するうえ、作物の高付加価値化も可能ですが、一方で、屋外で栽培する露路栽培に比べて、温度・湿度の管理、換気などによる細かな環境制御が求められます。そのため作業負荷が大きく、経験に基づいた判断が必要となります。露地農業を組み合わせた複合経営者には手間が多く、高齢化した農家には体力的不安が伴い、また、新規参入者にはハードルが高いといった課題があり、省力化、効率化、標準化が求められてきました。

-

施設野菜の労働時間は他の方法よりも突出して長い

* 農林水産省「施設園芸をめぐる情勢」

微細な水やり管理が不可欠な「高糖度トマト」

数ある野菜のなかでも市場規模が大きく収益性が高いうえ、水や温度の管理によって品質をコントロールできる点から、施設園芸向きとされている作物がトマトです。

なかでもクボタが注目したのが、糖度8度以上の「高糖度トマト」。高糖度トマトは高付加価値作物の代表格であり、高収益が見込める作物です。しかし、その栽培には水や温度の高度な管理が求められ、特にトマトの糖分を左右する「かん水(水やり)」は繊細で、一般的なトマト栽培以上の経験と手間を要します。

トマトは適度なストレスを受けたときに、防御反応として糖をため込みやすくなる性質があります。与える水分をギリギリまで絞り込むことで、ストレス環境をつくりだし、自然の力を利用して糖度を高めることができます。必要最低限の水やりが高糖度トマト栽培の成否を分けるポイントとなるため、そのデリケートな水やりに365日、常に気を配る農家の肉体的な負荷、精神的なストレスは相当なものとなっています。

そこでクボタは、作業者の心身の負荷軽減を実現する自動かん水制御システムの開発に乗り出します。 現場の声を聞き、最新技術などを融合し、自らトマトを栽培しながら、しおれ検知式自動かん水制御システム「Hamirus(ハミルス)」を開発していきました。

画像センシングによって、葉のしおれを見極める熟練者の技を実現

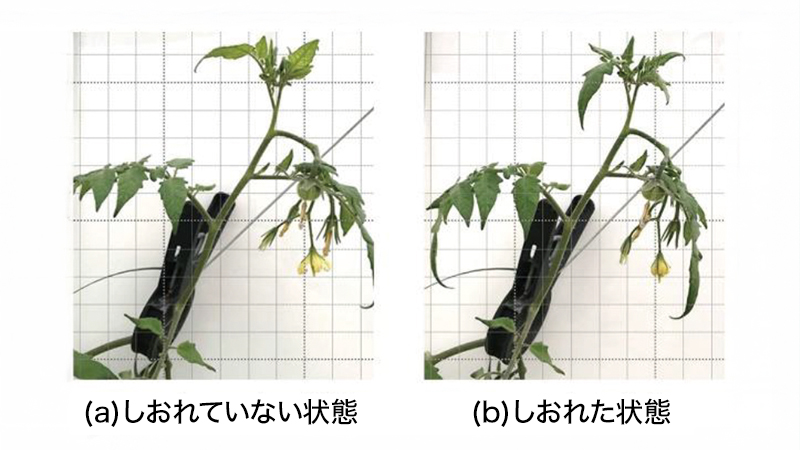

全国各地のトマト農家に直接足を運び、高糖度トマトのかん水作業について調べたところ、肝となる水やりのタイミングについて、葉に直接触れて柔らかさを確認するほか、「目視」が判断の決め手になっていることが判明。そこには素人目にはわからない、微細なしおれ具合の変化をキャッチする熟練者の見極めがありました。そこでクボタは、工場内の検査装置向けに培ってきた画像センシング技術を使って、熟練者のように判断し、自動でかん水を行うことができるシステムの開発に挑みます。

-

しおれ前後の葉の様子

ただし、画像センシングは変化のない物体の判別には長けているものの、姿や環境が短時間で変わり続ける農作物へ応用できるかは未知数でした。しかも必要とされるのは、熟練者と同じレベルで繊細なかん水判断ができる高精度な画像センシング技術です。開発にはいくつもの難題がありました。

AIやアルゴリズムで、異なる光環境、変化する葉の姿も正確に判断

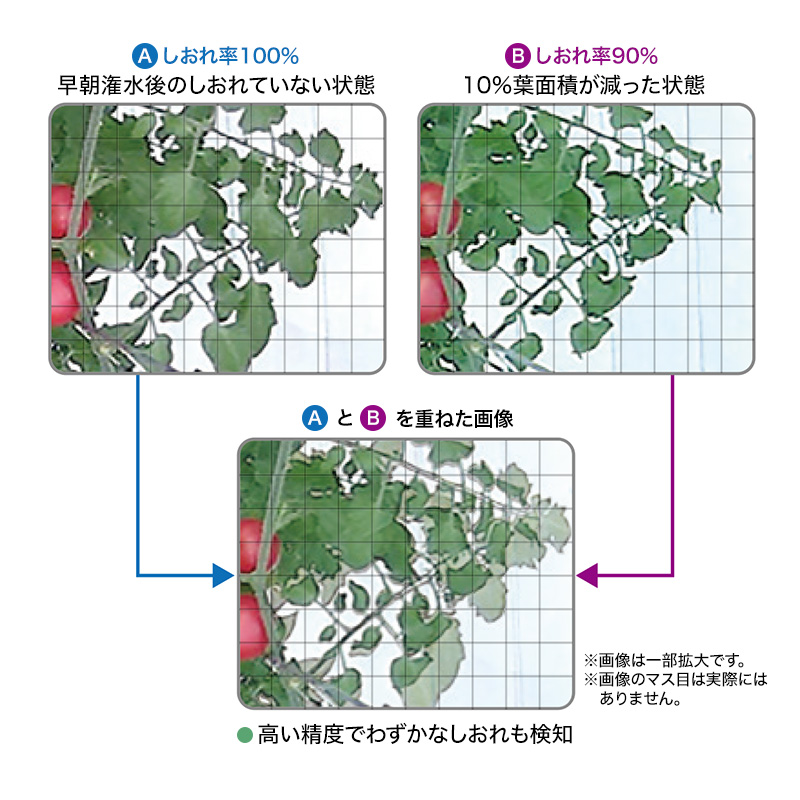

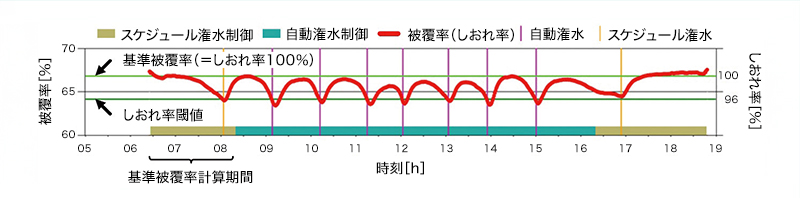

葉の色や形、柔らかさなどで「葉のしおれ」を判断して、最適な水やりをする熟練者の直感と経験をどのように数値化するか。クボタはトマトの群生を定点カメラで撮影し、葉のしおれが発生すると撮影画像全体から植物の領域が減少することを手掛かりに、画像における「被覆率」を数値化し「しおれ率」を算出。しおれ率が一定値を下回ったら自動でかん水する、という仕組みを検討しました。

-

一定時間ごとに撮影した葉の写真を比較して、減った面積によってしおれ率を算出

-

しおれ率によってかん水するタイミングを自動制御

このシステムで最も大切なのが、葉のしおれを面積の差分で見極めるために、葉の領域を正しく検知することです。沖縄にある実践・実証の場「クボタファーム糸満」で年間を通じてトマトを栽培しながら、全国各地のトマト農家の視察を重ねて開発を進めていくと、葉の領域を正しく検知するために必要な、2つの大きな課題が浮き彫りになりました。

1つ目の課題は「光環境」の違いです。施設園芸はハウスの中で栽培を行うため、ハウスを覆う材質によっても、時間帯によっても光環境は複雑に変化します。同じ葉でも物体そのものの緑色、照明のもとでの緑色、夕日が差し込む時間帯の緑色では色が異なるため、画像から葉の領域を抽出するために光の変化を考慮する必要がありました。

2つ目の課題は「草姿(そうし)*」の違いです。トマトの品種によっても葉の形状は違ううえ、生長や手入れ作業に伴い農作物全体の姿も変化します。そのため、これらの変化も踏まえた検知方法が必要になります。

クボタはそれらをAIの活用やアルゴリズムの構築によって、それらの課題の解決をめざしました。

- 作物の茎や枝、葉の形のこと

迅速なAI開発を可能にした、クボタのネットワークと多様な専門性

1つ目の課題である、さまざまな光環境下での葉の領域の正しい検知は、クボタがめざす自動かん水制御システムに不可欠な要素です。そこで、さまざまな光環境の画像データを学習させたAIを構築することで、多様な光環境に対応できる柔軟性の高い検知システムを実現できると考え、ディープラーニング手法による高精度なAI構築に乗り出します。ディープラーニングは大量の画像から特徴を学習することで、対象物と比較して微妙な変化も高精度に捉えることができます。そのため、できるだけ多くの画像データを集めることが必要でした。このとき、力を発揮したのがこれまでの事業を通じて構築されていた、クボタと全国の農家とのネットワークです。農家の方々の協力によって、青森から沖縄までトマト栽培農家の大量の画像データを、短期間で収集することができました。

-

さまざまなパターンの画像でしおれ具合を学習

画像データの収集にあたっては、撮影アングルを「真上から」に統一。ハウス上部から見下ろすことで画像内に入る要素が主にトマトと地面だけになり、AIで認識しやすいデータになります。こうして撮影パターンを限定することで、効率的にAIの学習データを作成。収集した学習データがさまざまなパターンを網羅できているかをデータサイエンティストが確認し、数千枚の画像をもとに短期間で安定したAIを開発することができました。一般的にディープラーニングの学習データとして数千枚は少ないと言えますが、逆にこの枚数で実現できたということが、いかに良質なデータを準備できたかを物語っています。

現場でしか得られない作業者の視点から検知精度を高めていく

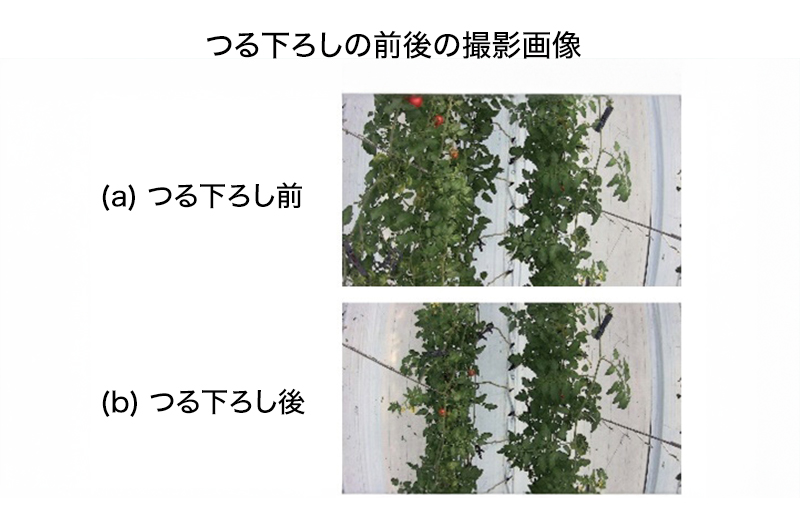

もうひとつの問題として「草姿」の違いがありました。栽培期間中には、高く伸びた茎を下ろし背丈を調整する「つる下ろし」や、光合成効率や風通しを調整するために不要な葉を取り除く「葉掻(はか)き」などの手入れが行われます。それらの作業により、草姿が大きく変化し、定点カメラで撮影した画像の被覆率が大幅に変化するタイミングがあったのです。この状態でしおれ率を計算し続けると、極端に低い数値のままとなり、不要なかん水を繰り返し、栽培に大きなダメージが生じてしまいます。

-

伸びたつるをずらして収穫しやすくする「つる下ろし」によって草姿が変わってしまう

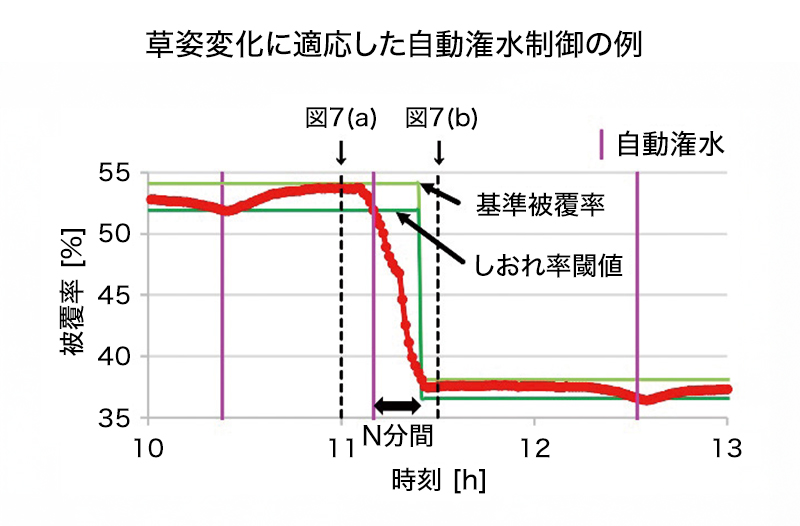

そこでクボタは、大きな草姿変化に適応できるアルゴリズムを開発。急激な被覆率の低下が発生した後、一定の時間が経過しても低い数値が続いた場合は、手入れによる草姿変化と判断する設定を組み込み、誤作動を回避しました。

-

草姿変化に適応した自動かん水制御の例

このほかにも、葉掻きで集めた葉を通路に置いてしまうケース、作業着が作物に似た色の衣服を着用しているケースなど、開発者が現場に足を運ぶなかで、想定していなかった誤検知の恐れが次々と見つかりました。このようなケースを一つひとつ洗い出し、精度の高いシステムを完成させていきました。

初心者から熟練者まで、幅広い層のニーズに応えて作業負荷軽減と収量増加を実現

Hamirusは、どのくらい葉がしおれたらかん水を始めるかを判断する「しおれ率のしきい値」や「かん水の量」について、クボタが調査してきたデータを元に、標準的な目安数値を提示しているので、初心者の方でも安定して高付加価値作物を作ることが容易になります。

一方、Hamirusの目安だけでなく熟練者の判断も活かすために、それらの設定を自由に変えることもできます。あえて 介入できる余白を残したシステムにすることで、熟練者のこれまでのやり方を大きく変えることなくHamirusによる作業負荷軽減を 実現できるよう配慮しています。

日々の水やりや手入れに至るまで、厳密に同じ条件下での栽培をHamirusの有る・無し2パターンで比較する検証栽培を10ヶ月間行った結果、Hamirus導入によって、かん水管理の作業時間の46%削減、8%の収量増加を実現。糖度においても8度の高糖度を保てることが確認できました。

めざしたのは、初心者・熟練者問わず、365日絶えず農作物を見守り続けなければならない農家の心身の負荷を軽減すること。現場でしか見つけられないニーズを製品・ソリューションで解決して、農家・農業に貢献していくことでクボタは食料生産の安定化に貢献していきます。

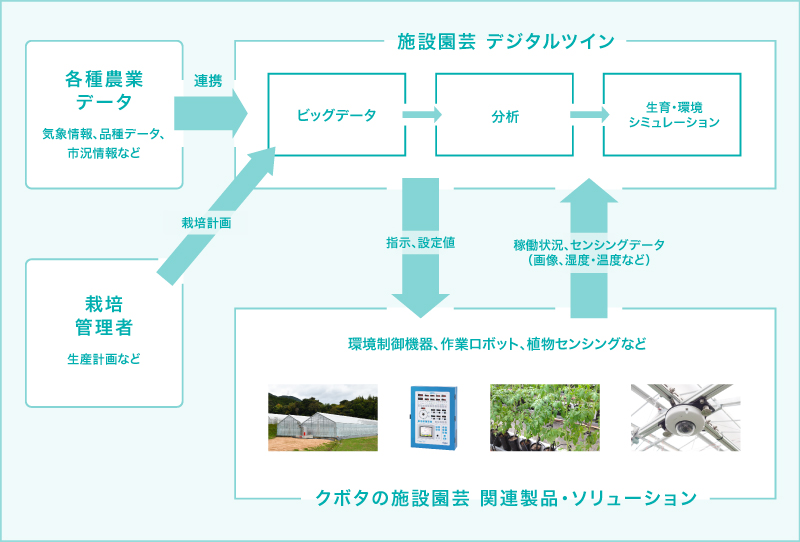

ハードとソフトの融合で実現するクボタのオートノマス栽培

施設園芸は露地栽培と異なり、光・水・湿度・温度・CO2などの要素を人間がコントロールして行う農業であり、ICTなどの最新技術との親和性も高く、要素をうまく制御することでさまざまな作物の栽培が実現可能です。しかし、そのためには機械やソフトウェアなど、さまざまな領域を組み合わせることが必要です。

クボタは、ハードである農業機械、それを制御するソフトとしてのシステム開発、両方の製造・開発が可能なメーカーであることを活かし、施設園芸においてもハードとソフトを融合し、これまで取り組んでいなかった新しい領域を見据えています。例えば、栽培支援を通じてオンラインで蓄積したデータの活用や、ハウス内を走行して農作業をサポートするロボットとの連携などによって、オートノマス(自律・自動)栽培を実現していきます。