クボタ技報 No.57 2025年 1月

クボタは2024年をAI元年と位置付け、研究開発だけではなく製造や営業なども含めた全社でAIの活用を推進しています。当社は世界に先駆けてトラクタ・コンバイン・田植機という主要農機の無人化を成し遂げました。このように、将来必要となる新技術を見極め、その習得を継続的に進めることで、これからも新しい付加価値を生み出していきたいと考えています。このクボタ技報57号では、AI技術を活用して開発した業界初の無人運転コンバインや、しおれ検知式自動潅水制御システム、ダクタイル鉄管外面をAI画像分析により欠陥判定する技術などを掲載しています。ぜひご一読ください。

機械部門

国内市場向けコンパクトトラクタSTシリーズの開発機能開発部/トラクタ技術第一部機械研究開発第三部

国内向けトラクタの総需要は減少傾向にあるが、20馬力以上40馬力未満のトラクタは今なお総需要の過半数を占める重要なボリュームゾーンである。この馬力帯のコンパクトトラクタのユーザは兼業で小規模の農家が多く、高齢者の割合も高いため、安価で使い易い製品が求められる。この度、クボタは一層の操作性向上を低価格で実現すべく、フルモデルチェンジ機STシリーズを開発した。本稿ではこのクラスにクボタで初の搭載となった電子制御HSTの開発技術について述べる。

- トラクタ

- 電子制御

- 静油圧式無段変速機

- 関連するSDGs

-

走行解析による耐久性評価手法の開発解析センター

クボタは近年、機械事業拡大に伴い、欧州畑作用トラクタ、北米の高速ユーティリティビークル市場の新規製品ラインアップ拡充を進めている。トラクタは畑作で使用する様々な大型の作業機での作業、UVは高速化により負荷が増大し、車体の耐久性の確保が困難になっている。従来は過去の経験に基づいて試作機による実機耐久試験を繰り返して性能を確保したが、前例の無い開発機では経験が通用しない。

また従来の解析手法では、強度解析に用いる荷重条件を試作機で計測して決定していたため開発が長期化することがしばしばあった。今回車両全体と路面をシミュレーション上でモデル化し、仮想的に作業させることで、設計初期から車両にかかる荷重を算出し、耐久性を向上できる解析手法を開発した。

- 走行解析

- 疲労寿命解析

- トラクタ

- ユーティリティビークル

- 関連するSDGs

-

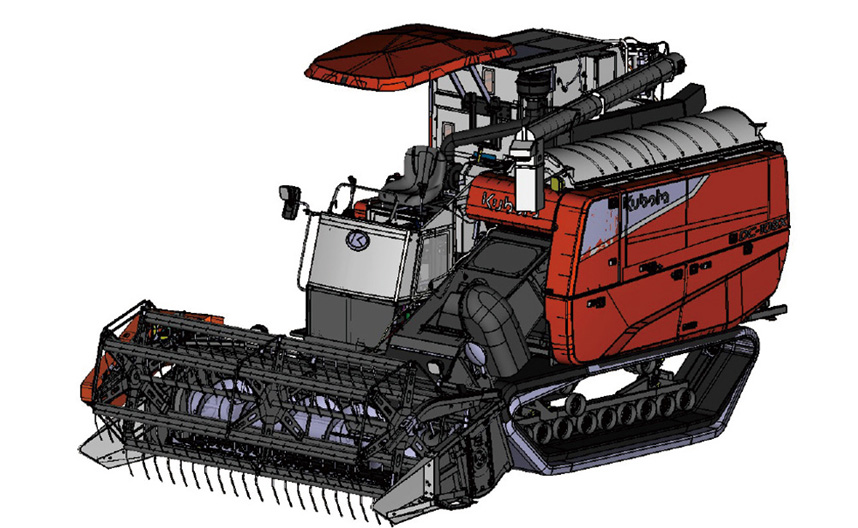

タイ向け普通型コンバインDC-120Xの開発収穫機技術部/解析センター

クボタはタイのコンバイン市場において販売台数でトップシェアを獲得している。しかしながら、主力の東北部では収穫作業面積で見ると相対的に低シェアにとどまっている。これは、東北部に多い長稈倒伏作物と強湿田という悪条件において、作業能率が高いタイの現地製他社機が根強い人気を保っているためである。そこでクボタでは、悪条件下における作業能率の向上を目指し、「長稈倒伏性能」の改善と、2ポンプ2モータのトランスミッションによる「湿田性能」を向上させた新たな普通型コンバインの開発を行った。

- コンバイン

- 長稈倒伏稲

- 湿田

- 2P2M T/M

- 関連するSDGs

-

無人自動運転コンバインDRH1200A-Aの開発機械研究開発第六部/機械研究開発第一部次世代研究第二部/収穫機技術部

農機の自動運転レベルは大きく3つのレベルに区分されており、レベル1は使用者が搭乗した状態での自動操舵、レベル2は使用者が搭乗しない状態で目視可能な場所からの監視による自動走行、レベル3は遠隔監視による自動走行とされている。稲や麦を収穫しながら走行するコンバインは作業中の周囲監視、作業難易度の高さ、作業継続性に課題があり、レベル2の実現は困難であったが、先進技術と制御技術によりこれらの課題を克服し、製品化に成功した。本稿では、自動運転レベル2コンバイン実現に向けて開発した、作業環境下での障害物検出技術と刈取作業の自動化技術、加えて自動運転作業の効率向上を実現した技術について紹介する。

- コンバイン

- 自動運転

- 障害物検出

- 2D-LiDAR

- ミリ波レーダ

- 関連するSDGs

-

中国向け乗用田植機KAシリーズの開発移植機技術部/解析センター

中国市場では、農家が業者に委託して田植えを行う、「賃植え」が主流である。賃植えの経営規模拡大や、農村人口の減少による労働力不足を背景に、より能率をアップさせた大型の機械が求められている。このニーズに応えるべく、“大規模賃植えユーザの能率アップが図れる田植機”をコンセプトとした中国向け乗用田植機を開発した。本稿では大型化に対応するため、走破性向上を目的とした湿田走破性向上車輪の開発と、植付精度向上を目的とした新規の植付部水平制御機構について紹介する。

- 乗用田植機

- 高能率

- 植付部水平制御

- 解析

- 関連するSDGs

-

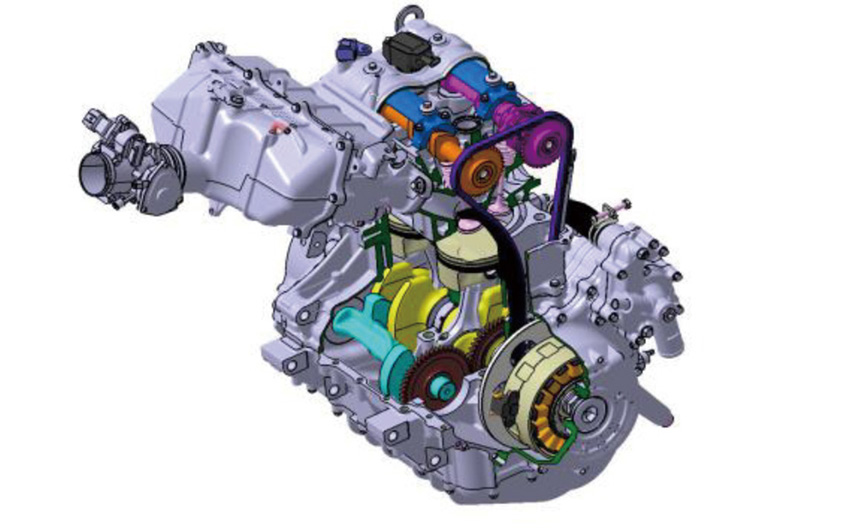

ユーティリティビークル向けガソリンエンジンGZ850Hの開発エンジン技術第一部

ユーティリティビークルRTV-XG850に搭載するガソリンエンジンモデルGZ850Hの開発に取り組み、事業領域の拡大を実現した。これはクボタとして初めてとなる高速型ガソリンエンジンの開発である。従来機から吸気システムを変更し、高出力化と低燃費化を実現した。また、エンジンストール耐性の向上により、競争力を強化した。排出ガス規制に対応するため、吸気圧力制御を用いた新しい試験方法を確立し、エンジン単体での排出ガス測定による品質確保に取り組んだ。

- GZ850H

- 高速型ガソリンエンジン

- 出力向上

- 燃費改善

- 排出ガス規制

- 関連するSDGs

-

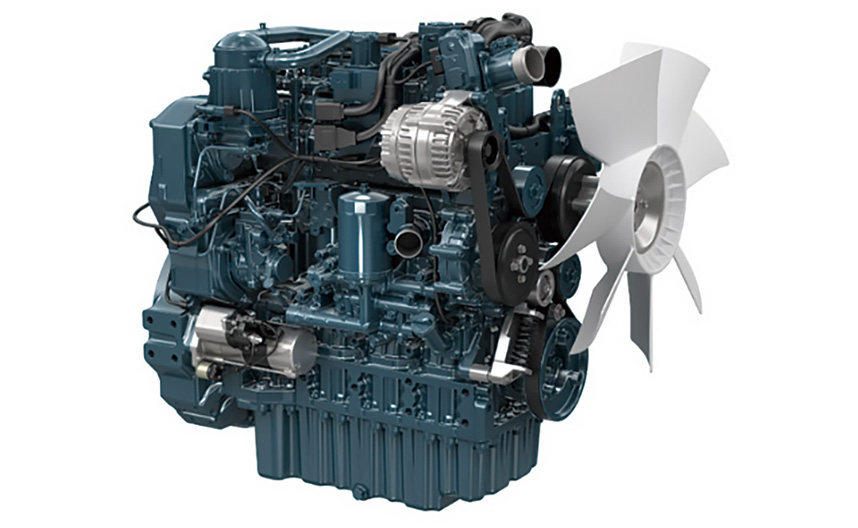

産業用ディーゼルエンジンV5009の開発エンジン技術第三部

V5009エンジンはクボタシリーズ最大200馬力を誇り、低燃費性能の市場ニーズを達成するために、高筒内圧に耐えうる基本構造設計やVGターボによる高過給制御技術を取り入れている。規制対応においては2019年より欧州Stage V排出ガス規制が施行されており、DOC+DPF/SCRの後処理技術によりNOx/PMの低減に成功した。また、V5009は燃費・排出ガス低減の必要条件に加え、大型エンジン特有の厳しい環境下での耐久性を実現し、製品競争力を強化させた。

- V5009

- 高筒内圧設計

- 高出力密度化

- VGターボ技術

- 関連するSDGs

-

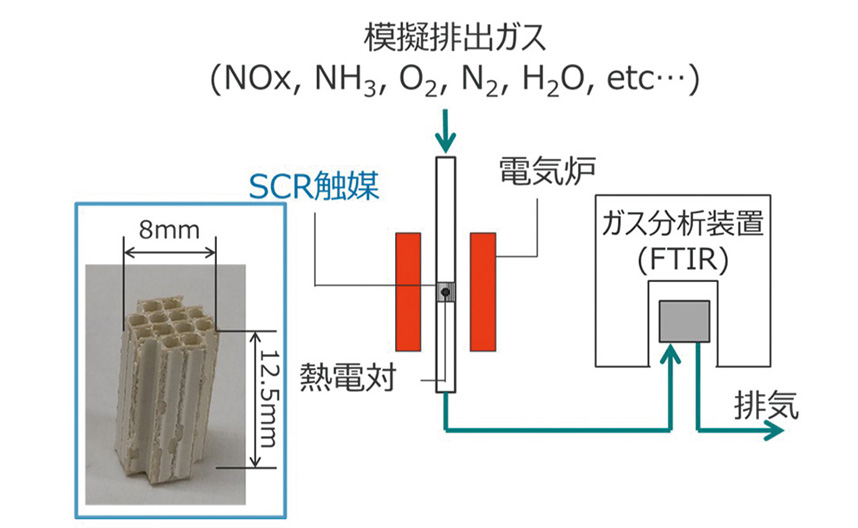

SCR触媒性能の劣化予測技術の開発エンジン技術第三部

56-155kW出力帯をカバーするV3、08、09シリーズエンジンの後処理システムは、2014年より施行されたEPA/CARB FinalTier4の排出ガス規制より「DOC+DPF/SCR」を採用した。SCRの触媒劣化は排出ガス性能にダイレクトに寄与する。汎用エンジンに最適なSCR触媒の検討を行い、触媒劣化に対してロバスト性の高い銅系の触媒を新たに開発した。新触媒の開発には、劣化評価のために長時間の耐久運転が必要であるが、劣化予測手法を用いた。これにより耐劣化性評価期間の短縮を行うことができた。

- SCR

- 銅触媒

- 排出ガス

- 後処理

- 触媒劣化

- 劣化予測

- 関連するSDGs

-

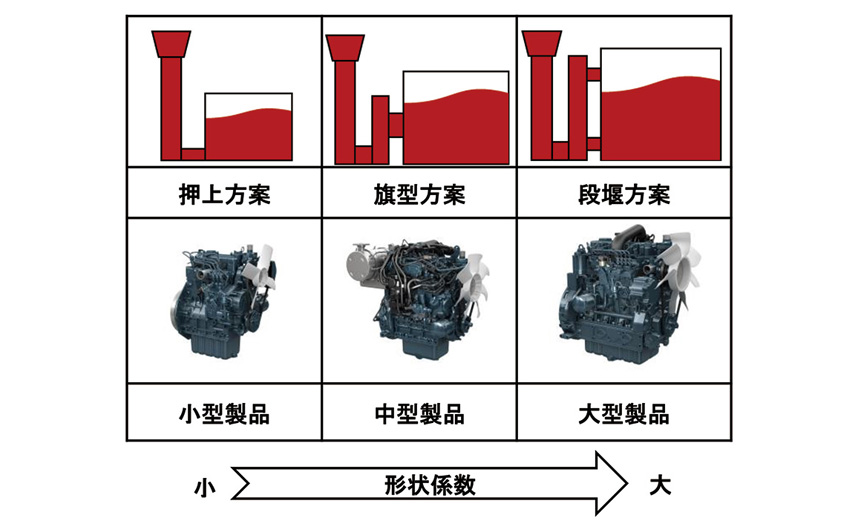

大型エンジン鋳物用鋳造方案の設計指針確立マテリアル・キャスティングセンター/機械鋳物製造部

近年、エンジン鋳物の大型化、形状の複雑化、薄肉化が進んでいる。一方、エンジン鋳物の形状係数(体積/最小肉厚)の増加に伴い、溶湯を鋳型に素早く充填することが困難となるため、鋳物の鋳造方案は押上方案から旗型方案や段堰方案に変化してきた。そこで、本研究では段堰方案の設計指針を確立するために、まず湯流れ解析や水モデルなどの手法を用いて、溶湯充填挙動に及ぼす湯口比及び注湯流速の影響を明らかにし、次に直接観察実験により検証して適切な湯口比の範囲を決定した。

- エンジン鋳物

- 鋳造方案

- 段堰方案

- 段堰方案

- 湯流れ解析

- 充填温度

- 湯口比

- 関連するSDGs

-

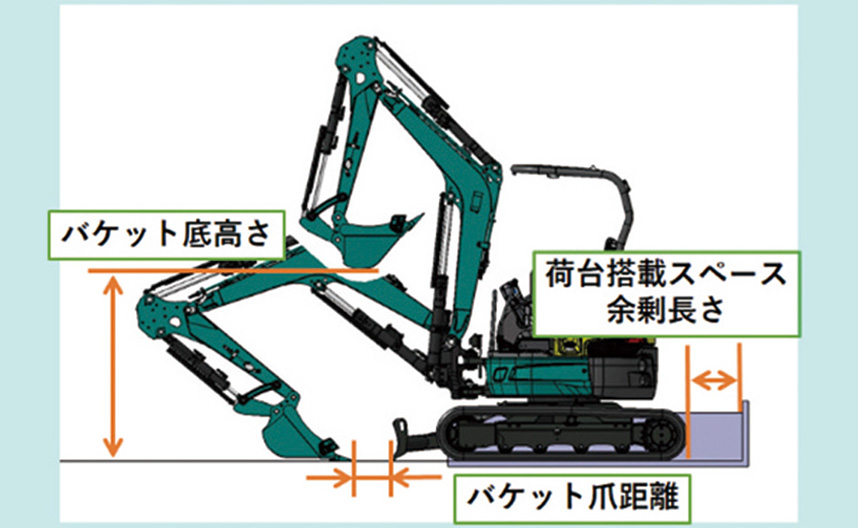

ミニバックホー作業範囲拡大技術の開発建設機械基礎技術部/建設機械技術第一部

ミニバックホーは、広い作業範囲が評価される一方で、狭所作業性も同時に要求される。作業範囲を維持しつつ狭所作業性を向上するためには、電子制御を活用した新たな作業機設計手法が必要であるが、作業機の角度検出について、バケット付近は破損や水没など条件が厳しく、搭載が困難であった。近年のICT建機ではバケット付近の環境条件を回避した高価な検出方法が採用されているが、ミニバックホーにはコスト負担が大きく、採用が難しい。本稿では、必要な狭所作業性を達成するための作業機干渉防止制御と、当該制御の鍵となるバケット角度検出をポテンショメータで実現した方法について紹介する。

- ミニバックホー

- 電気ジョイスティック

- ポテンショメータ

- 電子制御

- A333

- 関連するSDGs

-

北米向けコンパクトトラックローダSVL75-3の開発建設機械技術第二部

コンパクトトラックローダは、優れた不整地走破性と高い機動力、汎用性を特徴とし、多種多様なアタッチメント作業も可能な、主に北米市場で活躍している小型建設機械である。クボタは2010年にベースモデルであるSVL75を発売したが、近年、特に騒音と振動、機動力、旧式の操作システムの面で改善の声が増えていた。そこでSVL75-3では、騒音低減のためにインテキャビンと可変制御ファンを採用した。また、動力源の確保、ヒートバランス改善に注力した他、機動力向上のための自動減速制御を採用した。操作システムにおいては、7インチのLCDタッチパネルと広角リアカメラを導入した。本稿ではこれらの技術開発について紹介する。

- 関連するSDGs

-

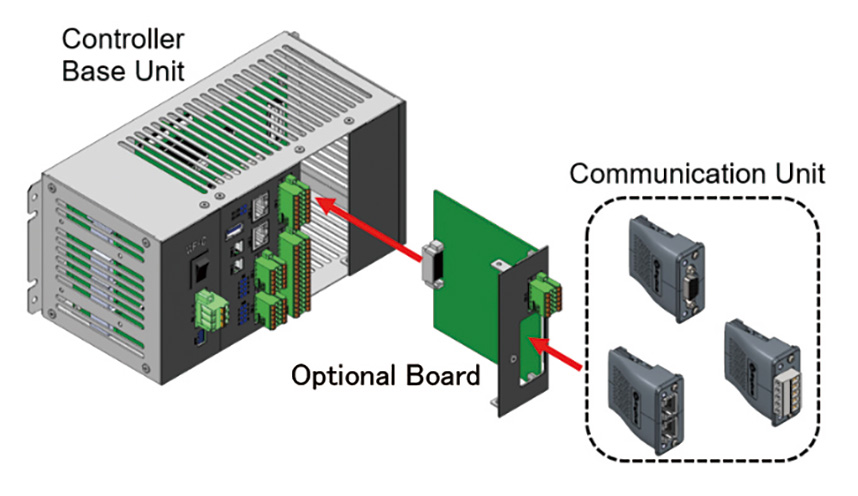

製造現場のDX化を見据えたフィーダコントローラの開発精密機器技術部

クボタのフィーダ事業は、傘下に加わったクボタブラベンダーテクノロジー社との協業により、世界市場で高いシェアを確保している。近年、既存市場である樹脂コンパウンド市場だけでなく、新市場からの連続生産へのニーズも高まってきており、これに応じた進化が求められている。クボタは他社に先駆けてDXなどの新技術へ対応し、製造現場の変革にも対応したフィーダコントローラを開発した。

- フィーダコントローラ

- DX

- 接続容易性

- オートチューニング

- リモートメンテナンス

- 関連するSDGs

-

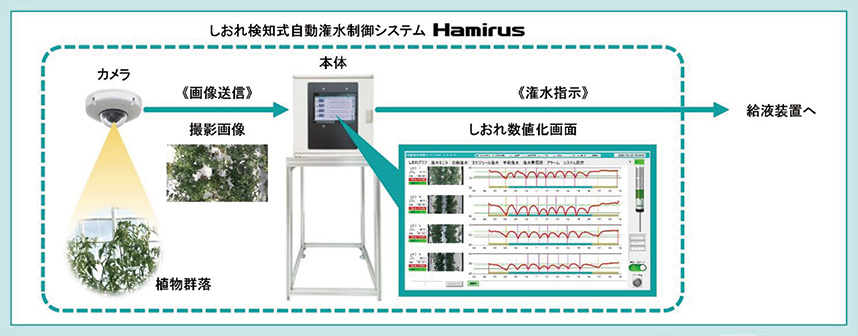

しおれ検知式自動潅水制御システムの開発次世代研究第三部

近年、異常気象が頻発し、気温上昇などの気候変動も顕著になっていることから、ハウス内の環境制御が可能な施設園芸に対する食料の安定供給の役割の重要性が高まっている。また、高齢化等に伴い農家が年々減少しているため、生産の効率化、省力化が求められている。このような背景を受け、クボタでは2022年10月に自社開発品としては初の施設園芸向け製品となる『しおれ検知式自動潅水制御システム(Hamirus:ハミルス)』を発売した。本システムは、高糖度トマト栽培における潅水管理を自動化することで、潅水管理の省力化、安定生産に貢献している。本稿ではその技術について紹介する。

- 施設園芸

- 自動潅水

- しおれ検知

- 画像センシング

- 関連するSDGs

-

水・環境部門

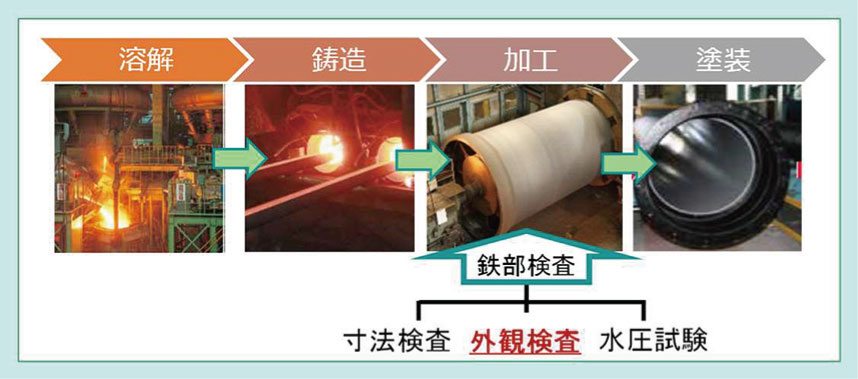

パイプ外面欠陥判定技術の開発パイプシステム生産技術開発部/京葉工場パイプシステム品質保証部

ダクタイル鉄管の外観検査では目視による官能検査を行っているため、検査員の違いによる判定のバラツキや不良の見逃しといった検査品質上のリスクが存在する。このリスクに対応するために、AIによる画像分析を用いた自動検査技術を開発した。この技術開発により、検査の信頼性向上と検査員の省力化を実現した。今後は鉄管生産ラインに加えて、合成管生産ラインへの当該技術の適用拡大を進める。

- ダクタイル鉄管

- AI

- 画像分析

- 自動検査

- 関連するSDGs

-

大口径EF継手の開発株式会社クボタケミックス 商品開発部

高度成長期に建設された多くの工場内の配管材として使われていた鋼管は、経年劣化による腐食の問題が発生している。クボタケミックスでは、これら金属管の樹脂管代替を提案することにより市場開拓を進めている。KCで取り扱うφ200以下のポリエチレン用電気融着継手は射出成形による連続生産を行っているが、φ250以上のサイズでは多品種少量生産に適した、パイプ短管を加工原管として電熱線を埋め込むEF継手専用設備及び製造技術を確立し、EF継手の製品化に繋げた。

- 圧力管路

- 旋盤加工

- 施工性

- EF継手

- 関連するSDGs

-

ベルト型ろ過濃縮機の自動高圧洗浄装置の開発水循環プラント設計部/環境事業推進部水環境研究開発第二部/環境システム制御部

下水処理場向け「クボタベルト型ろ過濃縮機」は、低コスト・低動力・運転管理が容易であり、国内の下水処理場に多く採用され、下水処理場の省エネルギー化、省力化に大きな貢献を果たしている。その中で、一部の処理対象物に含まれる物質がステンレスベルトに目詰まりを発生させ、濃縮性能を低下させることがある。この目詰まりの発生頻度を低減し、維持管理の手間を削減することができる自動高圧洗浄装置を開発した。

- 下水汚泥

- ベルト型ろ過濃縮機

- ステンレスベルト

- 目詰まり

- 高圧洗浄

- 関連するSDGs

-

MRデバイスを活用した点検合理化技術の開発クボタ環境エンジニアリング株式会社 ポンプ事業推進部/ DX 推進部DX 推進部

水害防止の役割を担う排水機場は、設置後40年を経過して老朽化が進む施設が増えており、施設保全の重要性が高まっている。一方、排水機場の点検作業員の高齢化が進み、熟練作業員の減少と非熟練者へのノウハウの伝承が課題となっている。その中で、国土交通省関東地方整備局は点検整備の効率化のため、2024年4月より「点検合理化技術」を導入した。クボタグループでは求められる作業効率の更なる追求と、点検作業員のノウハウ伝承を目的としてMRデバイスを活用した「点検合理化技術」を開発した。

- MRデバイス

- 機械保全

- サーバ管理

- 点群データ

- 関連するSDGs

-

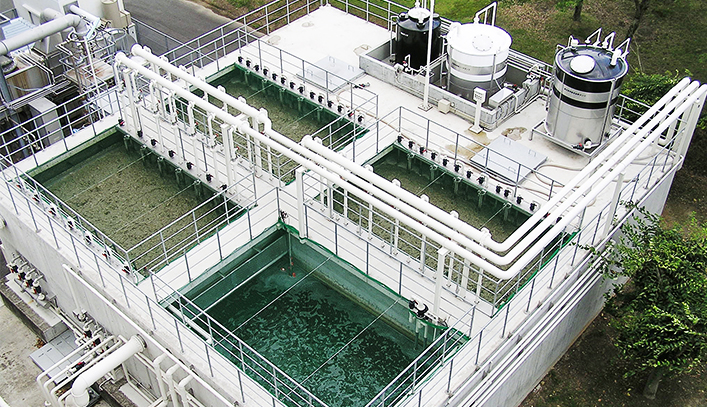

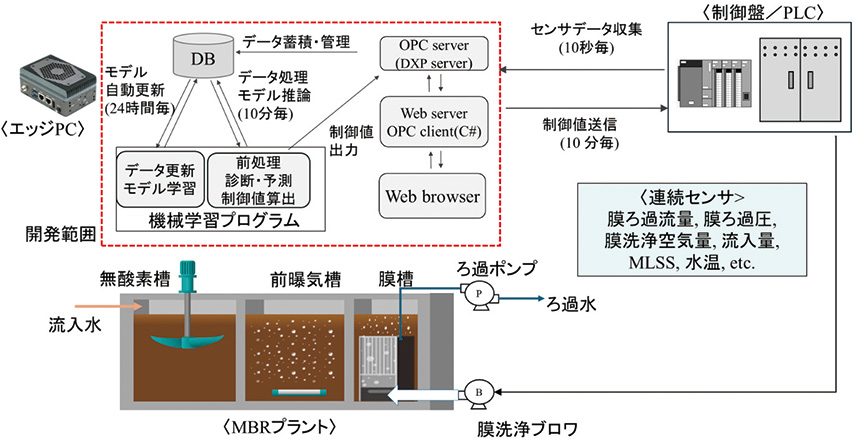

TMP予測モデルを活用したMBR運転制御技術の開発水環境研究開発第二部Kubota Membrane USA Corporation

膜分離活性汚泥法(MBR)は、処理水質に優れ、設置面積が小さいという特長を持つ排水処理方式の一つである。高い固液分離性能から排水再利用に適した技術であるが、さらなる普及には膜洗浄動力に係るエネルギーとコストの削減が課題となる。膜モジュール・ユニットの高集積化などのハード面での改良に加え、クボタでは膜洗浄風量制御の開発を進めてきた。本稿では膜状態診断を行う自動更新型機械学習モデルによる膜洗浄風量制御の取り組みを紹介する。既設システムへの導入も容易な形態として、エッジAIを採用した本開発システムにより、安定運転を維持しながら従来機比20%以上の膜洗浄風量削減を実現した。

- 下水汚泥

- ベルト型ろ過濃縮機

- ステンレスベルト

- 目詰まり

- 高圧洗浄

- 関連するSDGs

-

紹介記事

- Introduction of Kubota Research and Development Europe (KRDE)

新製品紹介

- 状態基準保全と安定稼働を実現する遠心脱水機の診断機能

- 高圧消火設備用ポリエチレンパイプ【スーパータフポリHPPE-HF】