食料システムとクボタの考え方

世界の食料・農業がさまざまな課題を抱える今、「食料システム」という言葉が注目されています。この食料システムの意味や目的、そして食料システムに関するクボタの考え方を紹介します。

食料システムとは?

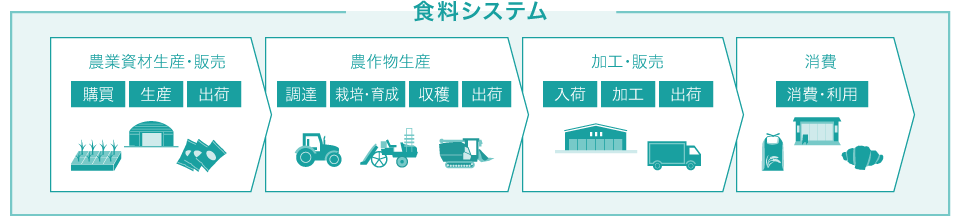

「食料システム」とは、農業資材の生産・販売から始まり、農作物の生産、加工、流通、販売、消費に至るまでの、一連のつながりを表した言葉のひとつです。

私たちが普段口にする食事は、農作物を生産する農家だけでなく、食料生産の元になる資材やエネルギーを供給する人や、農作物を加工する人、農作物や食品を流通・販売する人、調理して提供する人など、さまざまな仕事を行う人々が関わり合い、最終的に食卓に並びます。この生産から消費までのつながりを、食料システムと呼んでいます。

今、食料システムが注目される理由

最近、さまざまなメディアなどで見聞きすることが増えた食料システム。今、この言葉が注目される理由は何なのでしょうか。

世界の食と農に関する課題

現在、世界の食と農はさまざまな課題に直面しています。

1. 世界的な人口増加トレンドによる食料需要増の見込み

世界人口が増加傾向にある中で、今後ますます食料需要は増加する見込みです。その中ですべての人々が、栄養のある、十分な量の安全な食料を食べることができる社会をつくり、それを維持する仕組みを構築することが求められています。

2. 食料消費の持続可能性

食料生産だけでなく、食料消費においても持続可能性が求められています。フードロス削減や地産地消といった持続可能な消費の拡大、健康的で栄養バランスの取れた食生活の推進、これらの取り組みへの理解と行動変容を促す食育の推進が必要です。

3. 農業従事者の高齢化、人手不足

2000年におよそ10億人とされていた世界の農業従事者は、2019年にかけて約1億人が減少しています*1。また、日本における就農者の平均年齢はおよそ68歳*2です。販売農家数も、230万戸だった2000年から、2020年には102万戸まで落ち込んでいます*3。

- *1国連食糧農業機関(FAO)「STATISTICAL POCKET BOOK」

- *2農林水産省「農業労働力に関する統計」

- *3農林水産省「経営体に関する統計」

4. 農業における環境負荷低減

農業における温室効果ガス(GHG)の排出量は、世界の総排出量の約24%*4に及んでいます。農業が地球環境に与える影響は大きく、化学肥料や化学農薬の使用低減、農機の動力の脱炭素化、有機農業の推進などが求められています。

- *4農研機構「農業由来温室効果ガス排出削減技術の開発」

5. コロナ禍や国際紛争で露わになった食料サプライチェーンの脆弱性

新型コロナウイルスのパンデミック下や、紛争など不安定な国際情勢の影響で、食料が生産できても必要な人に届かない状況が発生しました。グローバルな食料サプライチェーンの強靭化の必要性が高まっています。

以上のように、食と農が抱える課題は多岐にわたります。そのため、これらの課題を解決するためには食料システム全体を見据えることが必要です。

なぜ、食料システム全体を見据えることが必要なのか

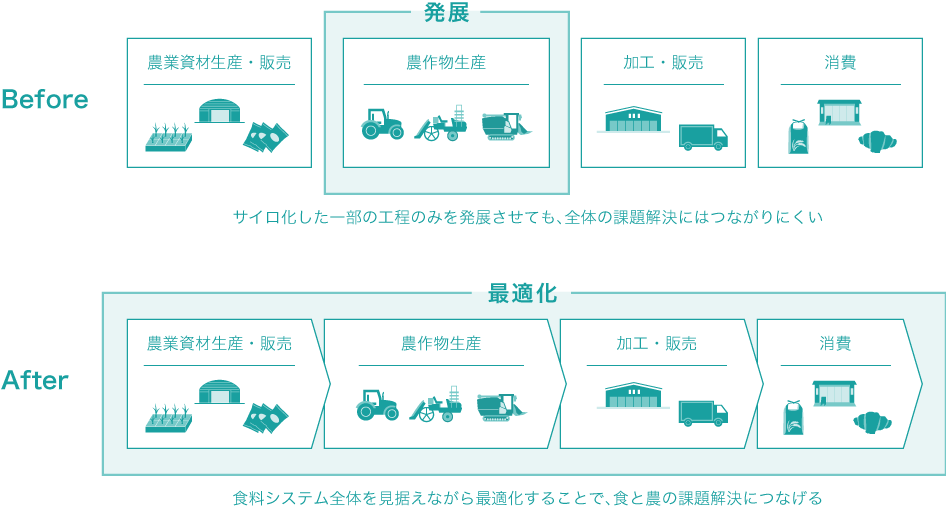

単に農作物生産において生産量を上げるだけでは、食料が必要な人に必要な量が届くとは限りません。このように、食料システムにおける一部の工程のみを発展させるだけでは、食と農の課題は解決につながりません。

食と農の課題解決には、食料システム内の個別の工程だけではなく、生産から消費までの工程をひとつの流れとして捉え、全体のバランスを取りながらすべての工程を最適化する必要があります。かつ、食料システムがグローバルに広がる今、個別の国・地域の中だけではなく、世界全体で考えることが必要になります。

食料システムの全体最適化でもたらされるベネフィット

食料システム全体を最適化することで、さまざまな立場の人々、そして社会や地球環境に対し、ベネフィットがもたらされます。

| 消費者 |

|

|---|---|

| 流通業者 |

|

| 生産者 |

|

| 社会 |

|

| 地球環境 |

|

食料システムをトータルでサポートするクボタの考え方

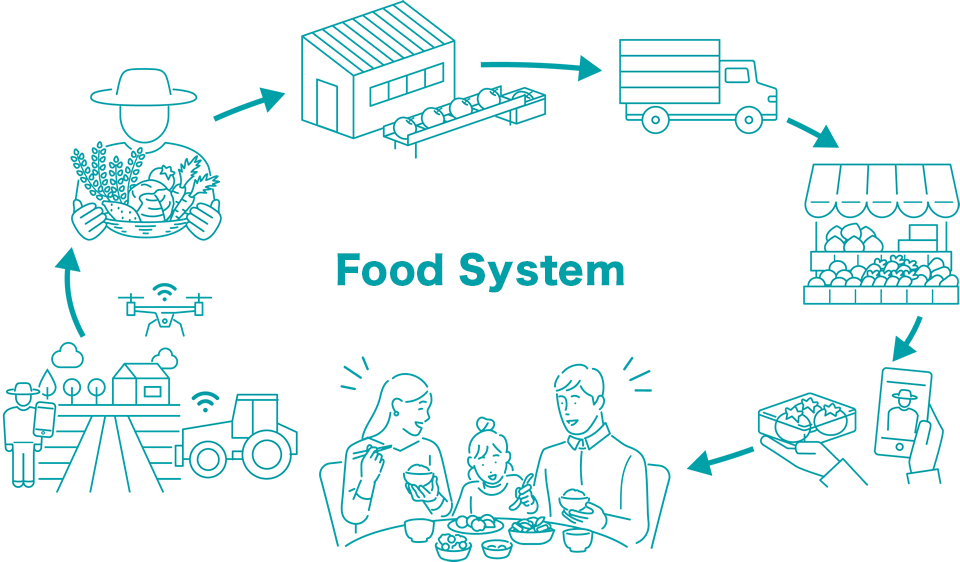

持続可能な食料システムの構築は、食料・水・環境を事業分野とし、社会課題の解決に貢献するクボタにとって重要なテーマです。2021年に発表した長期ビジョン「GMB2030」において、「豊かな社会と自然の循環にコミットする”命を支えるプラットフォーマー”」をめざす姿として掲げたクボタは、食料システム全体を支えるソリューションの提供を推進しています。

例えば、農業における既存の事業領域である「生産」の分野では、ロボット技術やICT、AIなどの先端技術を活用したスマート農業を推進し、農業の超省力化・生産性向上に貢献しています。さらに、「生産」から川上・川下にソリューションの提供領域を広げ、食料システム全体でデータ連携基盤を構築し、持続可能な食料システムの実現とフードロス削減に貢献しています。

こうした取り組みは、自動運転農機や精密農業システムなどの開発をリードしてきたクボタが、長年にわたって農業の課題と向き合い培ってきた技術とソリューション、実績と経験を発揮しながら推進しているものです。一方で、地球規模の課題の解決に対し、これまで以上にスピード感をもって取り組むためには、オープンイノベーションが不可欠であると考えています。クボタは、社外パートナーであるスタートアップ企業や大学、研究機関等との連携を強化し、ステークホルダーとの価値共創に取り組みながら、世界の食と農業の課題解決につながるソリューションを創出していきます。