人々の豊かな社会と

地球環境の

持続可能性を

両立する農業を

クボタが見据える

スマート農業の未来

食と農業を

取り巻く環境は、

いま大きな変化の

渦中にある。

食と農業を取り巻く環境は、いま大きな変化の渦中にある。気候変動による不作や異常気象による災害は農作物の安定供給を脅かし、世界的な食料価格の上昇をもたらしている。一方で、先進国での食の飽和と途上国での飢餓という極端な「食の偏り」も深刻化している。さらに、地政学的緊張の高まりを受け、食料安全保障の重要性が改めて認識されるようになった。

これらの課題の背景には、世界人口の増加、新興国の急速な経済発展、そして気候変動による農業環境の変化がある。こうした状況下で、自動化・精密化によって省力・省資源を実現し、農業の生産性の向上を実現するスマート農業の重要性は、ますます高まっている。

しかし重要なのは、単一のソリューションではなく、それぞれの地域特性に合わせたテクノロジー開発だ。機械メーカーのクボタは、グローバル規模での事業展開や研究開発を進めており、経済や発展状況、さまざまな作物や農法に対応した地域ごとのソリューションを追求している。クボタはこれからの農業の未来をどのように見据え、「プラネタリーコンシャス」な農業を実現していこうとしているのか。松島倫明(WIRED日本版編集長)を聞き手に迎え、クボタのエグゼクティブオフィサーであり研究開発本部に所属する荒木浩之が語った。

なお、本対談の様子は、『WIRED』日本版によるビッグな未来を語るビデオシリーズ「The Big Interview」でもご覧いただける。

左)クボタエグゼクティブオフィサー 研究開発本部 荒木 浩之

右)WIRED日本版編集長 松島 倫明

農業における

「自動化」の位置付け

松島倫明(以下、松島) :クボタさんは、毎年1月にラスベガスで開催される「CES(Consumer Electronics Show)にも出展されましたよね。反応はいかがでしたか?

荒木浩之(以下、荒木) :今年のCESでは、全地形対応型の自律走行運搬ロボット「KATR」※を展示しました。「CES Innovation Awards® 2025」のベストイノベーション賞を獲得し、非常に注目を得たと実感しています。

※大阪・関西万博にて公開中の「汎用プラットフォームロボット(Versatile Platform Robot) Type: S」のベースモデル。

別モデルType: Vと合わせて、Type: Sの詳細はこちらよりご確認ください。

KATRは山間部とその周辺の地域の農業を支える車両型ソリューションで、どのような地形状態になっても運搬部分が水平に保たれることが特徴です。特に中山間地域で顕著に見られる傾斜地での運用を想定しており、力制御というテクノロジーを用いて、急な斜面でも荷物を落とさずに運べる設計になっています。

松島 :自動運転はクルマ業界におけるここ数年の大きな潮流となっているわけですが、農業においては自動運転化はどのような位置付けになっているのでしょうか?

荒木

:農作業の自動化は、スマート農業のキーテクノロジーの一つとして位置付けられています。わたしたちは自動運転機能を搭載した有人/無人仕様の農業機械「Agri Robo(アグリロボ)」を開発していますが、自動車のテクノロジーがどのように農業機械に展開できるか、という視点での研究を非常に重要視しています。

とはいえ、ただ単に汎用的に作業を自動化するだけでは、農業分野においては十分ではありません。農業は、様々な国や地域によって大きく異なるもの。それぞれの農業の在り方や課題に沿ったものである必要があるのです。

松島 :KATRは特に中山間地域に焦点を当てているということですが、地域固有の農業に沿った支援とは、具体的にどのように試みられるのでしょうか?

荒木

:例えば、米国のヴィンヤード(ブドウ畑)でのKATRの活用も想定していて、そこでは運搬だけでなくデータの計測・分析も行います。ヴィンヤードは非常に繊細で、微細な気象変化によって育て方が違ってくるんですね。例えば、ブドウの果実を一つひとつ近赤外線技術を使ってセンシングしながら、糖度・酸度・タンニンといった指標を計測します。これは、地域や品種や収穫時期の判断などに大いに活用できると考えています。

また、早期に病害虫を発見して対処することも重要で、局所的に精密に薬剤を散布することで、圃場全体に農薬を散布しすぎないような取り組みも進めています。

松島 :農業の工業化といえば農薬の大規模な使用がすぐにイメージされますが、データを活用したマイクロコントロールによって最小限の農薬をピンポイント散布することで、全体の使用量を減らすという発想なんですね。

荒木 :おっしゃる通りです。例えばヴィンヤードで問題となるウドンコ病などは、一つ見つけると全体に農薬を散布しなければならないのが現状でしたが、早期発見や予兆を見つけることができれば、農薬散布量を大幅に削減できる可能性があります。

松島 :データ収集において、ドローンを活用したセンシングの状況はいかがですか?

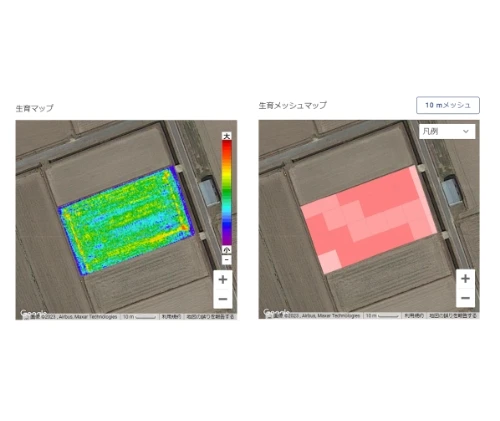

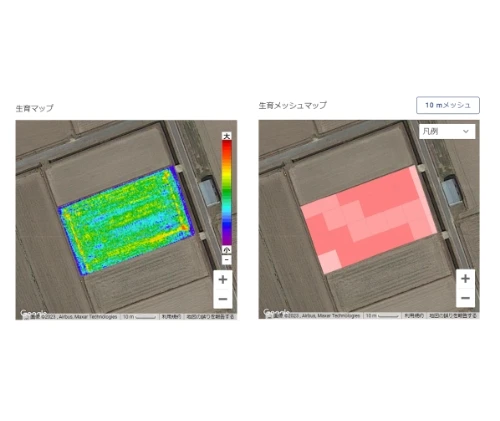

荒木 :リモートセンシングを使った生育診断はまだ普及段階というのが実情です。しかし、ドローンで田んぼの上空からカメラで撮影し、どのエリアがどれだけ育っているか、あるいは育っていないかを評価することで、あまり育っていない場所に局所的に肥料を追加するといった対応も可能になります。

食料の安定供給と

地域固有の農業を両立するプラットフォーム

松島 :地域の農業に合わせたソリューション提供には、どのようなデータが重要になってくるのでしょうか?

荒木 :土壌や生物情報のデータ化が非常に重要です。ゲノム情報や、植物に現れる傾向や成長状態などを評価するフェノミクス(表現型)などのデータは、最適な農業判断において重要になるでしょう。

松島 :そうしたデータを活用したデジタルプラットフォームとして「クボタスマートアグリシステム(KSAS)」も提供していますよね。

荒木 :そうですね。KSASは2014年に開発された農業経営支援システムで、インターネットを介して農家と営農関連サービス業者などが連携できる仕組みです。機械が収集したデータ、リモートセンシングの映像データ、気象データ、土壌条件などを総合的に管理し、圃場管理や作業記録、収量・食味・水分などのデータを蓄積・分析。クボタの農業機械と連携して作業の効率化や収量・品質の向上をサポートします。

例えば、コンバインが米を収穫する際に水分情報やタンパク質の情報、収量などを自動取得し、クラウドシステムにデータを上げます。米のタンパク質量は旨みに直結するため非常に重要な指標で、これをエリアごとに把握できることには大きな価値があるのです。

松島 :そこから収穫時期なども推測できる、といった可能性もありそうですね。

荒木 :おっしゃる通りです。実際に、気象条件からAIが田植えや収穫の適期を予測する機能も提供しています。これは現在の担い手農家が多数の分散した圃場を管理する上で、非常に重要です。

松島 :スマート農業というと大規模農業において生産性を大きく高める点にスポットがあたりがちですが、それだけでなく地域や条件に応じてソリューションを変えていくこと自体がスマート農業の入口だということですね。

荒木 :わたしたちは機械メーカーとして、大規模圃場の生産性向上という課題解決へのアプローチを、グローバル規模で続けてきました。これは、食料安全保障の観点から欠かすことのできない要素です。日本の農業従事者は、約200万戸から20年後には約30万戸に減少するという未来予測もある中で、大規模経営をされている担い手農家さんの支援を行っていくことは大きな命題でもあります。

同時に、地域の生態系や慣習、収穫できる作物、そして何より農業従事者の方々の思いや知見を理解し、ベースの技術を地域の条件に合わせてカスタマイズ可能なスマート農業を実現していく必要があると考えています。

また、経済的にスマート農業を導入する余裕のない国や地域でも、その土地に適した農業を実現するためのデータ提供という形でスマート農業の一部を活用していただくことは十分可能です。例えば、人口の63%が農村に住み、多くが小規模農家で構成されるサブサハラ・アフリカのような人口増加地域では、作物栽培のプロファイルさえ提供できれば、効果的な農業が可能になるとも考えています。

「プラネタリー・コンシャス」なスマート

農業を実現する

松島 :サブサハラ・アフリカ地域では、人口増加に伴う過剰農耕によって土壌の肥沃度が低下。増え続ける人口を養うのに十分な生産性を担保できないという課題もあるわけですよね。食料の安定供給と、地球環境・生態系の保全という要素を同時に試みていかなければならない。クボタさんが大阪・関西万博で掲げる「プラネタリー・コンシャス」というコンセプトには、そうした課題感が表れているように思います。

荒木 :プラネタリー・コンシャスというコンセプトは、地球の限界を示す「プラネタリーバウンダリー」に対して、人々の豊かな社会と地球環境の持続可能性が両立された状態を表現したものです。今後人口100億時代を迎える中で、自然生態系と人工的な資源循環という相反しかねない二つの要素を、いかに両立させるか。食べることはいのちそのものですから、未来のいのちを育てるさまざまな“種”を、わたしたちの知恵と技術を絞って模索することの意思表示として、プラネタリー・コンシャスというキーワードが適切だと考えたのです。

松島 :自然に寄り添った農業としては、有機栽培や土壌の健全性に焦点を当てた環境再生型農業が注目されています。スマート農業はこれらと共存可能なアプローチなのでしょうか? 荒木 :スマート農業は、人口爆発時代の食料を効率的・最適に確保する手法としての側面が強調されてきました。もちろん、これは大きな命題のひとつであることには変わりないのですが、様々な農業のあり方に即した方法を実現することがスマート農業の本質です。人口80億人を支える効率的な収量確保と同時に、小規模で高品質な作物生産を支えていく必要があります。スマート農業によってデータとAIを活用して自然生態系を守るための適切な農作業を提案することは、少人数で有機農法に取り組む方々にとっても非常に有益なものになるはず。有機農法・環境再生型農業とスマート農業は相互補完的に機能すると考えています。

松島 :具体的にはどのようなデータの活用が考えられますか?

荒木 :例えば、有機農法を実践する農家に対して、土壌センシング技術を提供し、微生物の多様性や有機物の分解状況をデータ化することで、より効果的な栽培管理を可能にするでしょう。また、精密農業技術によって、有機肥料の適切な投入量や時期を判断するサポートもできます。 荒木 :さらに、データにもとづいた環境再生の効果測定が可能になれば、環境再生型農業がめざす目標に科学的な裏付けをもって進んでいくことができると思うのです。土壌微生物の活動を可視化するセンサーは土壌の健全性向上に、土壌炭素の蓄積量を測定する技術は土中の炭素固定による温室効果ガスの削減といった具合に、活用の可能性は大いにあります。

松島 :なるほど。スマート農業のテクノロジーが、有機農業や環境再生型農業をより科学的かつ効率的に実践する手段として機能していくことができる、と。

荒木 :その通りです。スマート農業の追求が、環境再生型農業につながると考えています。アプローチの違いはあっても、テクノロジーの適切な活用によって、環境負荷を低減しながら必要な食料を生産するという共通の目標に貢献できると信じています。

松島 :地球の生態系サービスを考える際によく言及されるのは、我々人間は俯瞰して把握可能な地上のことはよく知っているけれども、地下、つまり土の中のことはまだあまり知らないということです。スマート農業を進化させていくにあたって必要な土壌の理解は、テクノロジーによって深まっている実感はありますか?

荒木 :土壌はまだまだ未知の領域である、というのが正直なところです。現在は化学的な情報(窒素・リン・カリウムなどの栄養素やpHなど)や物理情報(砂質か粘土質かなど)のデータ化は進んでいますが、「土壌の健康状態」の評価にはまだまだ研究が必要です。健康な土壌、作物に必要な土壌微生物とは何か、微生物にとって好ましい環境とはどのようなものなのかといった研究は、今より行っていく必要があるでしょう。

農業の、

少しだけ未来の話を

松島 :より未来についてのお話も聞かせてください。先日ある量子コンピュータの専門家がおっしゃっていたのが、アナログからデジタル(そして量子)へとシフトしたときの変化の本質の一つは「シミュレーション」だということです。農家の方々が作付けをするのは一生の間に数十回だけれども、シミュレーションが精緻化することで一晩のうちに何万回ものシミュレーションを行える。そんなことも可能になっていくのでしょうか?

荒木 :例えば、日照条件や気象条件をデジタル空間で精密に表現し、収穫適期や品質をシミュレーションすることで、農家さんは「この条件なら今年はいい出来になる」といった予測が事前にできる未来もあるでしょう。

農業機械の開発においても、以前は試作品を多数作り、実機で評価する方法から、シミュレーション技術を活用する方向に進化しています。強度計算や快適性、部品寿命などをシミュレーションで予測できるようになってきました。

従来の勘と経験に頼る農業から、データを活用して適切な判断ができる新しい形の農業への移行が求められています。知見をもった方が、自身が考えるよりも、もっと良い農作物の生産を実現すること、また勘と経験がない方々でも参入できる、農業が民主化された状況をつくること。それが、データを核としたスマート農業の本質だといえます。

松島 :これからデータ収集や技術の進歩によって、未来の世代がわたしたち以上に自然や植物の仕組みについて理解をしていく。それが、クボタさんが模索する未来のいのちの種になっていくのかもしれませんね。

荒木 :わたしたちがグローバル企業としてめざしたいのは、大規模から小規模まで、あらゆる農業従事者たち、各地域の作物の生産をサポートしながら、100億人の人口になっても食料をしっかりと確保できる仕組みを世の中に提供すること。そしてその前提には、地球への負荷を減らし、持続可能な形で食料を届けていくことがある。この高いハードルを超えていく技術開発と製品提供を行うために、さまざまなデータを地球規模で観測しながら、プラネタリー・コンシャスな農業の仕組みに貢献していきたいですね。