稲の穂先から籾(もみ)を落とす「脱穀(だっこく)」は、江戸時代に発明された「千歯扱き(せんばこき)」によって大いにはかどるようになりました。以降、足踏脱穀機、動力脱穀機へと進歩していきます。

一粒も無駄にしないよう工夫された脱穀

乾燥させた稲の穂先から籾を落とす作業が脱穀です。稲扱き(いねこき)とも言います。「丁寧」と「能率」という矛盾する二つの要求を満たすために、さまざまな工夫がこらされてきました。

近世前期には竹製の扱き箸(こきはし)が使われていました。竹を箸のようにした道具で、一日に扱く籾の量は男性が12束、女性が9束くらいだったそうです。

千歯扱きは元禄年間に発明された画期的な農具です。最初は麦を脱穀するための竹製の歯でしたが、やがて鉄の扱き歯に改良され、稲の脱穀用として普及しました。

鉄の歯の隙間に稲の穂先を入れて、引き抜くと籾だけが落ちます。籾が付いたままの小さな穂先が多く出るので、さらに唐棹(からさお)で何度も叩いて籾を分離します。「粒々辛苦(りゅうりゅうしんく)」と言って、一粒一粒を苦労して育てたのですから、一粒たりとも無駄にはできません。

その後、足踏脱穀機、動力脱穀機へと発達します。1時間当たりの作業能率は千歯扱きで約45把、足踏脱穀機で約250~300把、動力脱穀機では600把以上と伝えられています。

脱穀で使われた伝統農具

・扱き管(こきくだ)

7cmくらいの2本の竹を、藁などでつないだものです。右手に2本の扱き管を握り、短い方に親指、長い方に人差し指をあて、穂を1本ずつ挟んで籾をもぎ取ります。

・唐棹(からさお)木や竹の棹先(さおさき)に取りつけた棒や板を回転させて、麦や稲を打って脱穀します。からさ・くるりとも呼ばれていました。千歯扱きで脱穀しきれなかったものを脱穀します。

長さ58mm・高さ2255mm・奥行き135mm

・扱き箸(こきはし)2本の竹棒の一端を藁などで結び、その間に穂先を挟んで籾を扱き落とします。扱き竹とも言いました。割り竹を用いる場合と丸竹のままの場合があったようです。もう少し長いものを二人で用いる方法があって、大コハシと呼ばれていました。能率は高いですが、やや荒っぽい方法だったようです。

長さ484mm・高さ36mm・奥行き35mmm

・千歯扱き(せんばこき)たくさんの歯を並べ、穀物を歯と歯の隙間に挟んで引いて脱穀する農具です。歯が多くあるから千歯扱き、千把扱くことができるので千把扱きと呼ぶなどの説があります。歯の数は、実際は19本、23本、25本で奇数が一般的です。

歯の間隔は、約2~3mmです。江戸時代は歯の断面は長方形でしたが、明治時代には台形となります。その後、半円形、三角形と、隙間に稲が詰まらないように工夫が重ねられました。また、歯の並べ方を湾曲形にして、稲束を扇状に広げ、扱手(こきて)からそれぞれの歯が等距離となるようにしました。

千歯扱きの産地では釘を生産していた例が多く、鉄歯作りは釘作りの技術が元になったものと考えられています。千歯鍛冶は全国各地を訪れて修理をし、商人と組んで「直しと行商」のスタイルを作りました。こうした行商により日本中の村々に千歯扱きが行き渡るようになりました。大正時代に回転式の足踏脱穀機が出現するまでの約200年間、広く愛用されました。

長さ727mm・高さ655mm・奥行き1055mm

・足踏脱穀機(あしぶみだっこくき)直径約40~60cmの円筒型の扱胴(こきどう)に逆V字型の針金を付けたもので、踏み板を踏むとクランクによって回転します。稲穂を一把持ち、穂先を扱胴に当てて、回しながら脱穀します。一度にたくさん入れると稲穂がからまり、引き込まれそうになります。その後、全体の型や扱き歯などが改良されて、大正時代に急速に普及しました。稲を当てる位置によって上扱式と下扱式が、扱く人数によって一人扱きと二人扱きがありました。

長さ684mm・高さ660mm・奥行き739mm

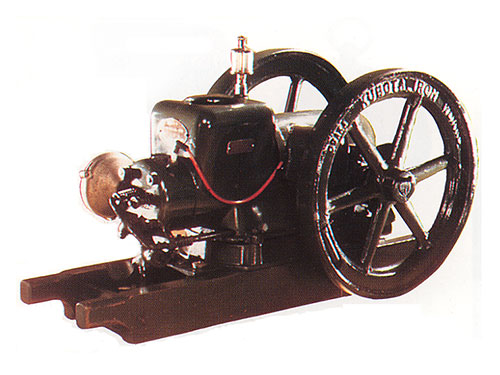

・動力脱穀機(どうりょくだっこくき)足踏み式の脱穀機が、やがて石油発動機に変わり、動力脱穀機となりました。石油発動機のプーリーに掛けたベルトで脱穀機を回転させます。扱手は稲穂を両手に持ち、穂先を当てて脱穀します。扱き落とされた後の藁くずは、送風機により選別されます。昭和初期から普及し始め、昭和40年頃まで使用されました。高価なために、共同購入することが多かったようです。

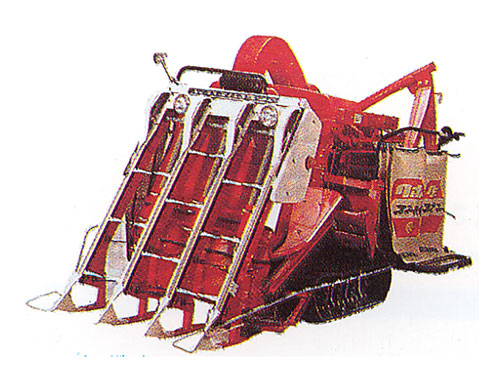

その後の改良により、扱口に供給された扱束は扱室に自動的に送り込まれて脱穀され、空束は機外に放出されるようになりました。さらに、走行装置を付けた自走自脱式に改良され、続いて昭和40年代の初めに刈り取り装置を結合させて、自脱形コンバインの基本型が完成しました。

自転車に乗った青年のひらめき

200年続いた千歯扱きの時代に終止符を打ったのは、自転車に乗った一人の青年です。明治40年代に、この青年が自転車で農道を通ったとき、垂れ下がっていた稲の穂が自転車のスポークに当たりパラパラと籾が飛び散ったのです。青年はここから着想を得て足踏み式の「回転式脱穀機」を発明したと伝えられています。