玄米から糠(ぬか)を取り除くことを「精米」と呼びます。かつては臼に入れて杵でついたり、水車などの動力を使ったりして精米していました。

一粒も無駄にしないよう精米する

玄米から糠(ぬか)を取り除くことを精米、米をつくなどと呼びます。糠を取り除く度合いによって五分づき米、七分づき米、白米などの種類になります。

精米は米搗臼(こめつきうす)に玄米を入れて杵でつきます。また、搗臼(つきうす)や踏臼(ふみうす)、水車を使う場合もあります。精米後は再び千石通し(せんごくどおし)にかけて、糠や小米と白米とに選別しました。米一粒には日・水・風・土・知恵・農具・田の7人の神が宿ると言われ、一粒も無駄にはしませんでした。

精米で使われた伝統農具

・米搗臼(こめつきうす)地に埋めた臼の中に玄米を入れて、足踏みで杵を上下させてつきます。足で踏んで体重をかけて杵を上げ、力を抜いて落とします。埋め臼、踏み臼とも呼ばれました。

長さ570mm・高さ560mm・奥行き2200mm

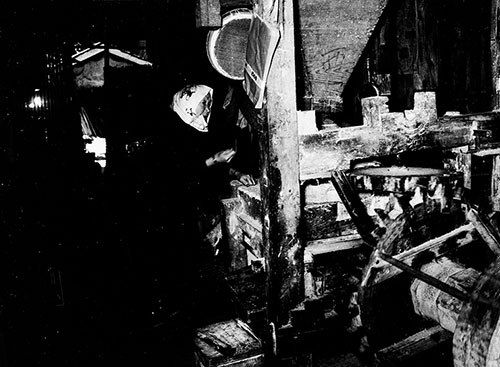

・水車

水の流れによって水車を回転させ、水車小屋のなかにある杵と臼で精米します。歯車によって、水車の「回転の力」が杵を持ち上げる「縦の力」に変換されています。杵は一定の高さに持ち上げられると、歯車から離れて下に落ち、臼のなかの玄米をつきます。自然の力を利用した便利な仕組みです。

長さ3040mm・高さ3040mm・奥行き490mm

・手鈎(てかぎ)米俵に突き刺して持つための農具です。持ちやすいように握りの丸みが工夫されており、手に持つとしっくりとなじみます。

長さ77mm・高さ110mm・奥行き50mm

一升瓶でお米がつける

弥生時代には、木でできた竪臼(たてうす)と竪杵(たてぎね)を用いて、乾燥した稲の穂をそのまま臼に入れ、杵でついていたとみられています。今も自分たちの手で籾摺り(もみすり)も精米をするには、お米を籾のままで一升瓶に入れ、棒などで突けばできます。これは弥生時代と同じ方法と言えます。