農業用温水溜め池として築造された「蓼科(たてしな)大池」は、観光や漁業の分野での期待も背負いました。しかし、観光業の発展が別の問題を生み出すことになったのです。

蓼科大池が、観光名所の「白樺湖」に

守矢仁作は当初から、溜め池が完成すると観光や漁業も期待できると予見していました。その予見通りに、蓼科大池湖畔にはホテルが立ち並び、リゾート地として発展しました。

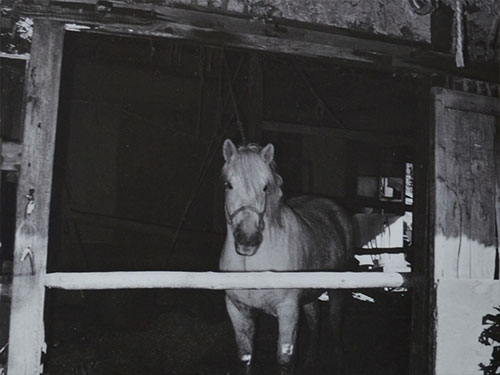

昭和24年に一日一往復の定期路線バスが開通すると、夏の貸しボートや貸し馬、昭和34年のスケートリンクなどの湖面利用がヒットし、観光客が増加しました。

観光地化が農業に与えた打撃

一方で、観光地としての発展は農業に打撃を与えました。労働力が観光産業に移っていったのです。

両角敏幸さん

茅野市池平土地改良区理事長

両角さん:「このあたりには、畑がありません。過去には、花や種馬鈴薯(たねばれいしょ)も栽培していましたが、白樺湖に勤めに行って、畑をやらなくなり、畑は森になっていったんです」

ほ場整備、営農組合の設立など稲作への意欲

高速道路が整備され、白樺湖は東京、名古屋方面からは日帰りの観光地となり、宿泊客は減少しました。観光客は減少しましたが、新しい動きもあるそうです。

両角さん:「修学旅行の生徒さんは、少なくなりました。その代わりに、農業体験の生徒さんが来られるようになりました」

農地を維持して発展させていこうという思いが、いま再び強まっています。

両角さん:「平成になって、4年間ぐらいかけてほ場整備をしました。田んぼも三角形から長方形になり、作業効率も良くなりました。営農組合の立ち上げも考えています」

しかし、高齢化の問題はこの地でも深刻です。

両角さん:「ネックになっているのは、傾斜地で土手が高いことです。夏場の草刈りが大変なんです。平らなところなら、田んぼだけ管理していればいいんですが、土手草刈りが重労働で、高齢者はどうしても二の足を踏みます」

白樺湖から受益地への水の旅

白樺湖の用水が、どのように流れていくのか旅をします。

白樺湖で温められた後、堤体を越えて流れ出た用水は、音無川を経て、農地へと行き渡ります。

音無川は昔、問屋川と呼ばれていました。瀬音が高く、軍議を開いていた戦国武将の武田信玄が「だまれ!」と一喝、瀬音がぴたりと止まったため、以来、音無川と呼ばれているそうです。で湧水が滝となって流れ込みます。

途中、用水路ではカモの親子が田んぼを目指していました。その流れをたどっていくと、柏原地区の田んぼに到着しました。