稲作の限界標高に位置する長野県・八ヶ岳の白樺湖エリア。農業用水が冷たいため思うようにお米が収穫できない地域でしたが、それを克服するために築造されたのが、農業用温水溜め池の「蓼科大池(後の白樺湖)」でした。

冷害により田んぼの三分の一が「水口立ち(みなぐちだち)」に

長野県・八ヶ岳中信高原国定公園の中心に位置する白樺湖は、リゾート地として一世を風靡しましたが、その素顔は農業用温水溜め池です。

稲作の限界標高に位置するこの地域には「水口立ち(みなぐちだち)」という哀しい言葉がありました。農業用水が冷たいため水口付近ではお米が実らず、稲穂が垂れることなく「青立ち(稲が青々と直立している状態)」となった状態のことです。田んぼの面積の、実に三分の一が収穫不能でした。

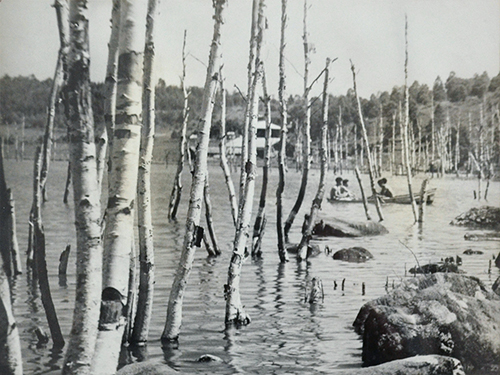

白樺湖がある場所は、元々は湿原地帯で、中央に音無川が流れていました。柏原区青年会の運動会場として川狩を行い、即席料理に腹鼓(はらつづみ)を打ち、相撲をとったり演芸をしたりと楽しく一日を過ごす場所でした。

音無川の水は貴重な農業用水でしたが、標高約1,400mに位置しており、水温は夏でも14〜15℃しかなく、25℃以上の水温を必要とする稲にとっては致命的な冷たさでした。水口(みなくち=田んぼに水を引き込む取り入れ口)付近の稲は実ることがなく、「水口立ち」となり、三分の一がそのまま枯れていったそうです。

現在、白樺湖を管理している茅野市池の平土地改良区理事長の両角敏幸さんに、お話を伺いました。

両角敏幸さん

茅野市池平土地改良区理事長

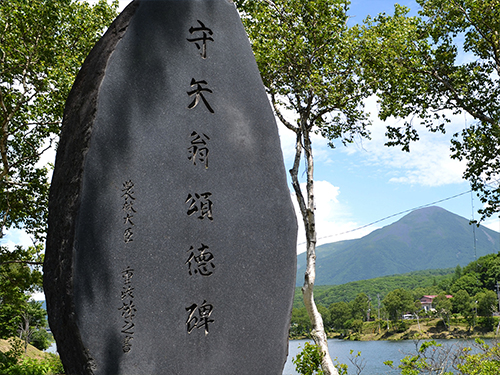

守矢仁作が推進、湿原を溜め池に

昭和10年夏、柏原地区の守矢仁作は、時の控訴院判事・両角誠英氏とこの地に遊び、ある提案を受けたと伝えられています。

柏原地区の思いを背負って昭和15年に着工

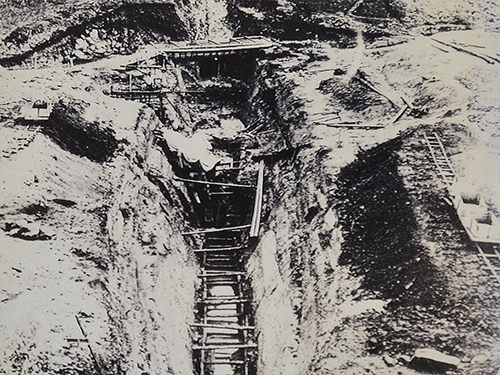

湿原を溜め池にするという大事業は、守矢仁作の奔走により、国庫補助金を受けて昭和15年に着工されました。しかし、昭和19年に資金難により中断します。その後、戦争が勃発。工事の再開はますます遠のいたように思えました。しかし、地元柏原地区は山の立木を売り払って資金を捻出し、区民全員体制の手作業、一日三食の麦飯で堪えて工事を再開します。

男性が後列で、女性が前列に並んでいます。重労働だったと思われますが、女性は笑顔を浮かべています。この事業に対する地元の期待が高かったことを伝えてくれているような笑顔です。

昭和21年11月、「蓼科(たてしな)大池」竣工

標高1,416mの場所に完成した温水溜め池は、周囲約3.8km、貯水量112万㎥。当時の長野県知事により、「蓼科大池(たてしなおおいけ)」と命名されました。

現在の白樺湖です。

堰堤(えんてい)で水をせき止め、約102mの堤体から太陽光で温められた池の上澄みが溢れ出す仕組みになっています。

水が流れている部分が、全長約102mの堤体です。いまから見ても大事業だったことが分かります。

後に柏原地区は守矢仁作翁の偉徳を称えて建碑しています。

リゾート地として名を馳せた白樺湖ですが、昭和21年の完成以来、いまもこの地の農業を守っています。かつての「水口立ち」という言葉は聞かれなくなり、いまでは「水口から実が入る」と言われています。