日本をはじめアメリカ、韓国、中国、フランス、イタリアなど、いま世界各国で注目されている「冬期湛水農法(とうきたんすいのうほう)」。200年前から「冬期湛水農法」を実践してきたスペイン・バレンシア地方の稲作と、食文化についてレポートします。

(※2017年9月に行った取材に基づきます)

スペインきっての米どころ、バレンシア

スペインの国土面積は日本の約1.3倍、EUの主要農業国の一つで農業生産額はフランス、ドイツ、イタリアに次いでEU第4位です。

主要農産物は葡萄(524万トン)、オリーブ(363万トン)、柑橘類(293万トン)であり、お米の生産量は約90万トンと、突出しているわけではありません。(2012年、農林水産省のホームページより)

とはいえ、バレンシアはスペインきっての米どころであり、世界的に知られる米料理・パエリア発祥の地でもあり、お米に対する特別な愛着があるようです。バレンシアのシェーカー村の農家ホセ・ルイス・マトセス・ガルシアさんにお話を伺いました。

ホセ・ルイス・マトセス・ガルシアさん

バレンシアの米作りの特長についてお聞きすると、

地中海性気候で温暖なバレンシアは、首都マドリッドから近いビーチリゾートでもあり、夏場は午後10時頃まで明るいそうです。

ガルシア「ただし、EUは農薬については大変厳しいですから、気を使っています」

200年前に塩害対策として「冬期湛水農法」を導入

ここが、ガルシアさんの田んぼです。まるで湖のようになっていますが、水中には確かに田んぼがあり、水口(みなくち)も見えています。

農業用の小屋も湖に浮かんでいるように見えます。水を入れていない乾いた田んぼ(写真右)もありますが、これは水不足で水を入れられないからだそうです。

200年前、冬にも水をはる「冬期湛水農法」が、この地に導入されたきっかけは塩害対策でした。バレンシアは地中海沿岸にあり、水源地であるアルブフェラ湖にも海水が入ってしまう場合があります。

かつて乾田の頃に、地下に溜まった塩分が毛細管現象によって土の表層に現れて作物が育たなくなる塩害が発生し、それを克服するために導入されたと伝えられています。

アルブフェラ湖と地中海を結ぶ水路は、水門(写真右)で遮断されています。

田んぼの水の出し入れは、小屋に設置したモーターでもコントロールします。

水門には、水量を調節するための目盛りとなる穴が開けられています。

バレンシアには、毎週木曜日に、寺院の扉の前で水裁判を開くという伝統行事が残っています。1,000年間続いている行事で、ユネスコの無形文化遺産になっています。

ここはガルシアさんの農業機械置場と倉庫です。

左の写真の右側がガルシアさんの弟フランシスコ・マトセス・ガルシアさんです。

農業機械置場の隣が倉庫で、ここでは籾(もみ)を乾燥させているそうです。ご兄弟の農地は約75ヘクタールで、この倉庫には約800トンのお米があります。

ガルシアさんに、好きな米料理をお聞きすると、「それは、パエリアです」とのこと。

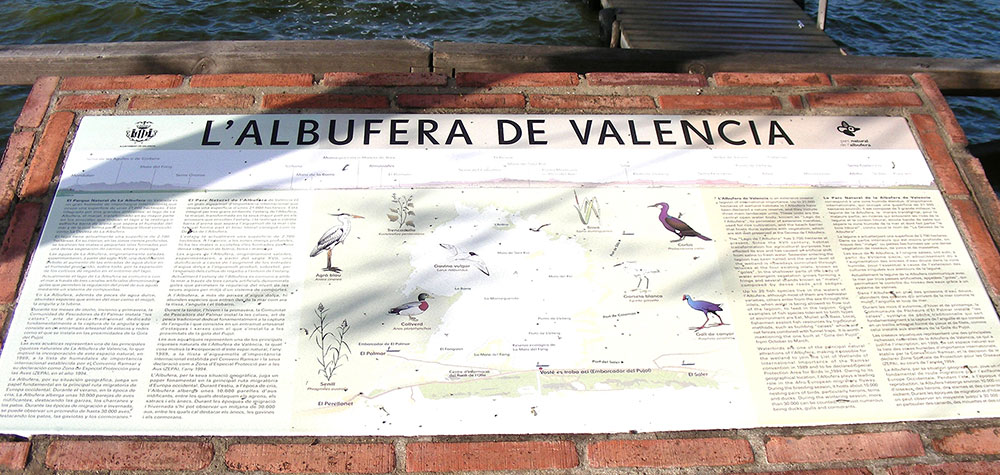

ここが水源地のアルブフェラ湖です。スペイン最大の湖で、アルブフェラはアラビア語で「小さな海」という意味だそうです。灌漑(かんがい)用水路に水門が設置されていました。水鳥が集まるバードウォッチングの名所でもあり、国立公園に指定されています。