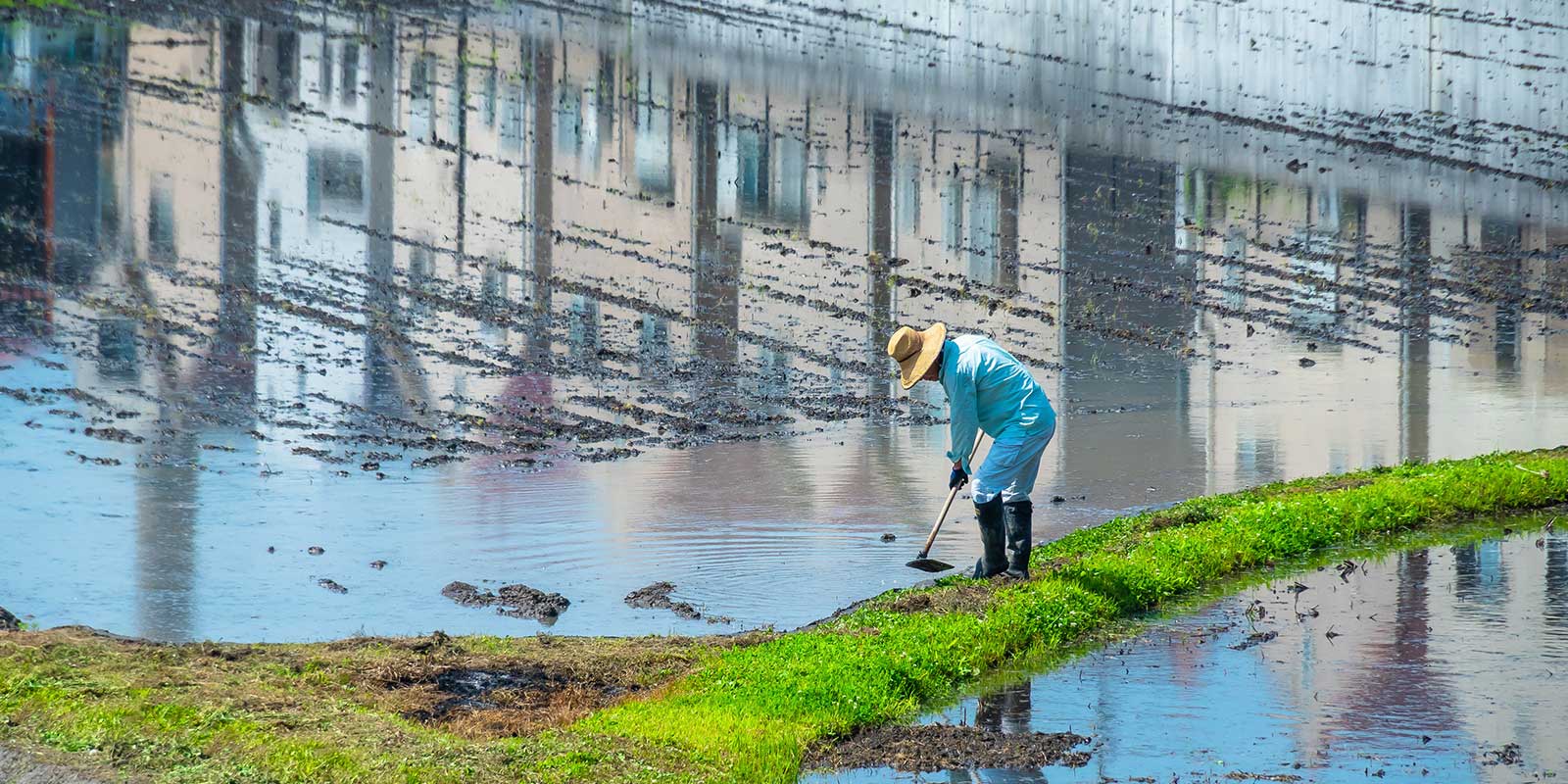

田んぼの土を豊かにするために、耕して肥料を入れる「田起こし」。 耕うん機が登場する昭和30年代までは、鍬(くわ)や、馬耕用の犂(すき)を使って土を掘り起こしていました。

湿田から乾田へ変化していった「田起こし」

現在、私たちが目にする田んぼは「乾田」と言われるもので、稲刈りの後は水がありません。ところが明治時代の初期までは、1年中水を湛えた「湿田」がほとんどでした。

湿田では、重い風呂鍬(ふろぐわ)を振り上げて田んぼの土を掘り起こしていたので大変な重労働でした。

明治時代になると「乾田馬耕(かんでんばこう)」 が奨励されます。

乾田とは、秋に田んぼの水を抜いて乾かし、春に深く耕して肥料を入れることによって地力を向上させ、収量を増やす方式です。

乾田では土が硬くなっているので、まず深さ20cmくらいまでの土を細かく砕く「荒起こし」を行います。その後、深く耕すためには人力による鍬では対応できないため、牛や馬の力を用いる馬耕とセットで奨励されました。

「乾田馬耕」により、収量は倍近くになり、稲刈りの後に麦などを栽培する裏作が可能となりました。

明治後期に入ると馬耕用の犂が使われます。堆肥を田んぼ一面にまいてから、牛や馬に犂を引かせて土を起こします。昭和30年代になって動力耕うん機が普及し、機械化されました。

田起こしに使われた伝統農具

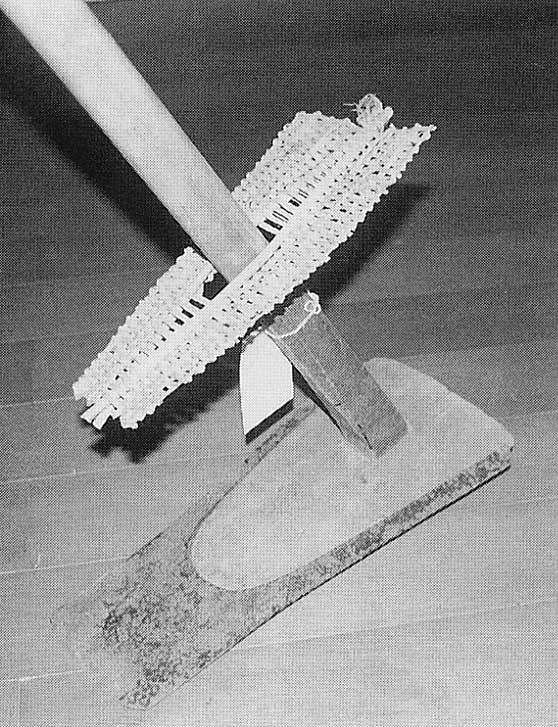

鍬笊(くわざる)湿田で田んぼを起こすとき、泥の跳ね上がりを防いで作業をしやすくするために鍬の柄に取り付けた笊(ざる)です。

大足(おおあし)

土の塊を崩し、稲の切り株や青草などを田に踏み込むために使う道具です。この踏み込まれた肥料のことを苅敷(かりしき)と言います。「大足」は片方だけで1kg近くもあるため、縄で持ち上げて使っていましたが、手と足の同調が難しくコツがいる作業でした。

※写真提供:渡部景俊「農を支えて-農具の変遷-」(秋田文化出版刊)

・備中鍬(びっちゅうぐわ)乾田や粘質土の田んぼを深く耕す鍬です。刃を又状にして土との接触面積を少なくし、土がくっつきにくくなっています。三つ刃、四つ刃などの種類があり、より深く耕すために長い刃を付けた種類もあります。

(長さ290mm・高さ1230mm・奥行き180mm)

・踏鋤(ふみすき)踏鋤は主に、粘質土や土壌水分の多い湿地などの深耕用に使用された農具です。足の力を使うめずらしい農具で、踏みやすいように肩の部分が工夫されています。

(長さ148mm・高さ865mm・奥行き40mm)

・長床犂(唐鋤)/ちょうしょうすき(からすき)犂 は、主に牛や馬に引かせて田畑を耕すのに用いる農具です。犂床(すきどこ)の構造によって無床犂(むしょうすき)、長床犂(ちょうしょうすき)、短床犂(たんしょうすき)の3種類に分けられます。

最初に作られたのは「無床犂」で、犂床が無いため安定は悪いですが深く耕すことができます。 操作を安定させるために犂床を付けたものが「長床犂」となります。耕す深さが一定にできるだけでなく、長い犂床を引きずることにより田面を平らにして水漏れ防止にもなるので、長い年月にわたって使われました。

※長さ2520mm・高さ910mm・奥行き234mm

・短床犂(たんしょうすき)明治時代の乾田馬耕の奨励と共に、犂がさらに工夫されました。長床犂と無床犂の両方からのアプローチで「短床犂」が開発され、各地でさまざまな工夫がされた後、大正時代に高い完成度をみました。扱いやすく、しかも深く耕せるように、刃先や取り付け角度に工夫がされています。

日本の農家によってなされた世界に誇るべき大発明と言える「短床犂」は、昭和30年代に動力式耕うん機が普及するまで活躍しました。

※長さ1550mm・高さ1100mm・奥行き155mm

農民に合わせて農具はオーダーメイドされていた

鍛冶職人は定住をせず、農村を巡回して農具の修理をしていました。近世になり農業技術や農具の発達による開田が盛んになったことで、鍛冶職人は仕事が忙しくなり村々に定住して鍛冶場を持つようになります。

鍬(くわ)を使う農民の体格や、土の硬さなどを考えて柄の角度を変えたり、農民の側の「こういうものができないか」「こう変更してもらいたい」などのリクエストに応えたりして、丈夫で使いやすい物を工夫しました。「鍬は国々にて三里を隔ずして違ふものなり」と言われるのは当然で、農民一人ひとりが違うものを持っていたとさえ言えるかもしれません。