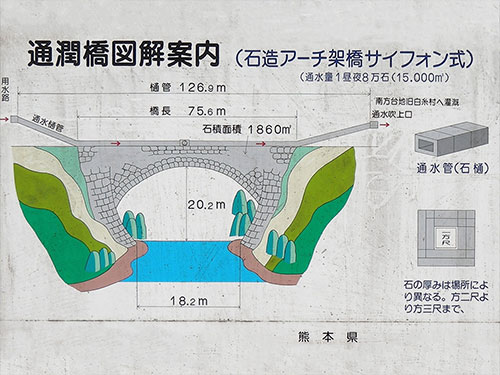

阿蘇山の裾野、熊本県上益城郡山都町に全長75.6m、「通潤橋(つうじゅんきょう)」という日本最大級の水路橋があります。農業用水はおろか、飲み水にも困っていた白糸大地を潤わせたのは、17歳の少年が描いた夢だったのです。

飲み水にすら事欠く渇いた台地

200年近く前のこと。白糸(しらいと)台地は、飲み水にも困るような渇いた台地でした。

「水のある台地から、あの空を渡して、白糸台地に水を引くことはできないだろうか?」

17歳の少年は、青い空を見つめて思いましたが、それは、仙人にしかなし得ない、絵空事でした。

35年の月日が流れ、人々は立ち上がります。 空の水路を夢見た少年、長じて矢部郷78ヶ村の惣庄屋(そうじょうや=地域の長)となった布田保之助(ふたやすのすけ)。 彼の熱意にうたれて不可能に挑む種山村伝統の石工技術者集団、宇市・丈八・甚平三兄弟。 近隣の村人、その数2万7千余名。白糸台地8ヶ村800名の人々を救うべく、総力をあげて空の水路を完成させたのです。

白糸台地に雨は降り注ぎましたが、人々は飲み水にも事欠くほど、水不足に悩まされていました。 白糸台地が阿蘇山の火山灰でできていたためです。雨水はすぐさま地中深く染み込み、溜めることはできません。 対岸の台地には川がありますが、その流れは白糸台地の周囲の谷底深く落ち込み、汲み上げることは不可能でした。 水が無いために田んぼを作ることができず、多くは原野のまま、わずかな畑に頼る貧しい暮らしを強いられていました。

通潤橋史料館のアドバイザー・石山信次郎さんにお話を伺いました。

石山信次郎さん

通潤橋史料館・アドバイザー

山都町の石橋を守る会

町役場で農業土木の専門家として勤務。 定年退職後、平成17年から趣味を活かして通潤橋史料館でアドバイザーとして活動する石山さん。

布田保之助と種山石

布田保之助は、惣庄屋・布田市平次の子として生まれましたが、10歳で父親を失い苦労を重ねました。 村人思いの保之助は人望も厚く、天保4年(1833年)に32歳で第16代惣庄屋となりました。

弘化4年(1847年)。布田保之助47歳のときに、砥用手永(ともちてなが)の緑川に日本で一番大きな石橋ができました。霊台橋(れいたいきょう)です。それまであった板橋は、大雨が降ると流されました。石橋なら、大きな雨が降っても安心して渡れます。

17歳の少年と石工・三五郎との約束は、三五郎の甥で、種山村(現八代市)に住み、種山石工と呼ばれていた宇市・丈八・甚平三兄弟が代わって果たすこととなりました。

あと10mの高さが欲しい

しかし、保之助の心は晴れません。どうしても30mの高さが欲しい。20mの高さの場合、水が行き渡る田んぼの面積が半減してしまうのです。なぜ保之助に、それが分かっていたのか? 石山さんは微笑みながら話してくださいました。

なんとか、あと10m高く水を上げることはできないか? 水を上に登らせたい。だが水は下に流れるもの。不可能なのか。考え抜いた保之助は、連通管の原理に思い至ります。連通管の原理とは?

熊本城の石垣に使われた、400年前の技術に着眼

一方、種山石工チームも難題に直面していました。 険しい地形、重い石管や大量の水を支える強度の確保、20mという高さなど、石橋のオーソリティとして当時最高の技術者集団ですら、前人未踏の領域への挑戦でした。通常の石の組み方では瓦解するであろうことは明白。ある日、チームのなかでも名工と言われた丈八が閃きます。

「武者返しだ…」

熊本城は、築城1590~1610年頃、加藤清正が築きました。俗に「武者返し」と呼ばれる優美な曲線を描く石垣の組み方をしています。

「これは見た目の美しさのためではなく、重い天守閣を弱い地盤で支えるために使わざるを得なかった石積み技術ではないか?」

丈八は、それを見抜きました。実に、400年前の技術に着眼したのです。 宇市・丈八・甚平。三人は、頷き合ったことでしょう。

高さにこだわった、千分の一勾配

連通管製作の挑戦を続ける一方で保之助は、30mの高さから水を流すために、新たな水路の開削を決意します。結果的に、橋本体の工事費用を上回る大工事となりました。