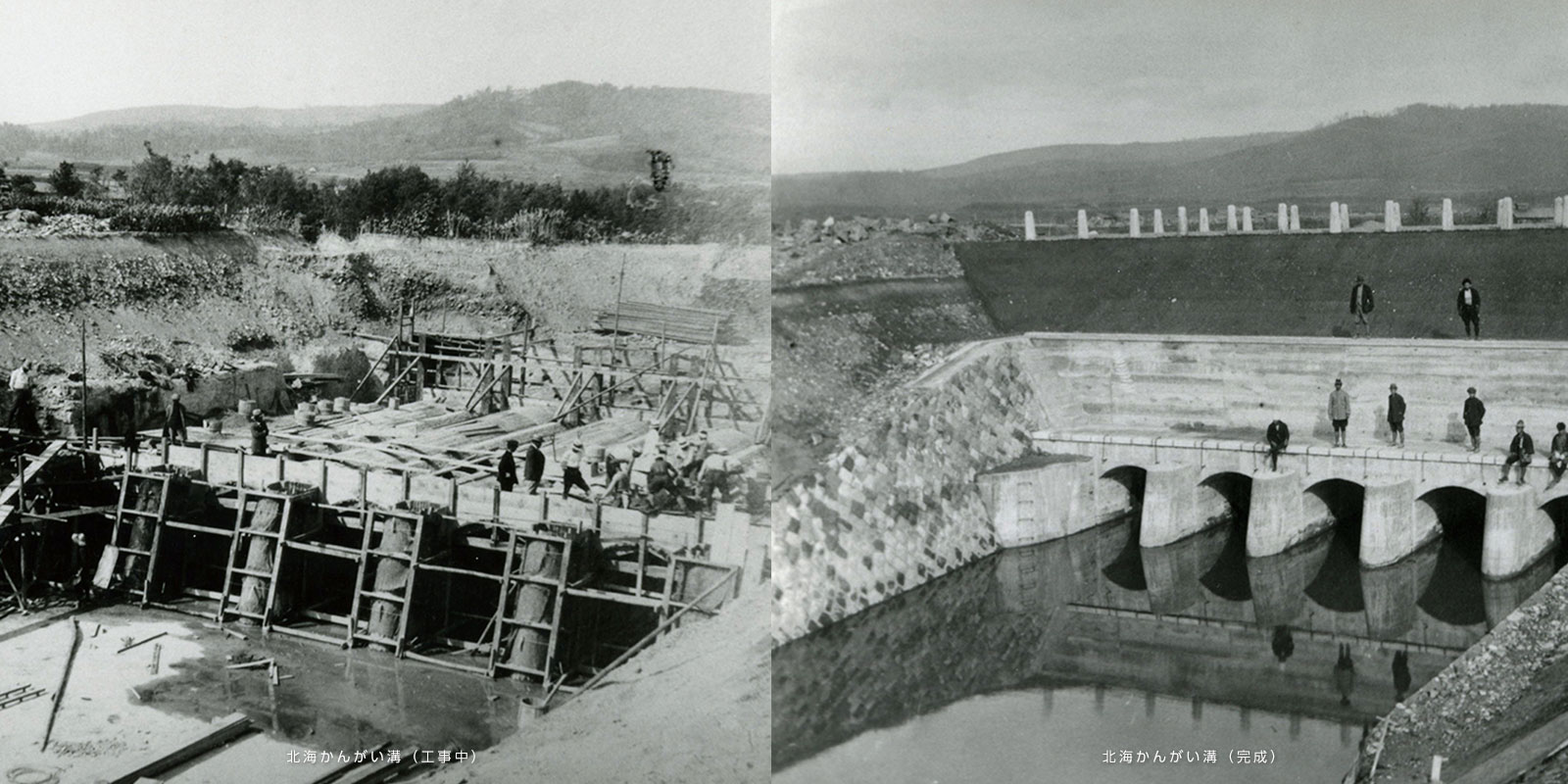

友成仲が率いる北海土功組合は、北海灌漑(かんがい)溝の建設に着手します。赤平市から南幌町を結ぶ約80kmの大規模水路の工事には、さまざまな困難が待ち受けていました。

用水の取り入れ口「頭首工(とうしゅこう)」の建設

友成仲はまず、空知川左岸の赤平市で頭首工(とうしゅこう=用水の取り入れ口の施設)の建設に着手、 1926(昭和元)年に完成させました。空知川から水を引き入れる、北海灌漑溝の始点です。

頭首工完成後、友成仲は南幌町までの約80kmに及ぶ長大水路の建設に着手しました。

高柳広幹さん

(北海土地改良区 水土里ネット推進室長)

資材運搬に使うのは馬で、もちろん風雪との闘いも並大抵ではなかったでしょう。

水の道を作るため難工事に立ち向かう

約80kmにも及ぶ水路工事には、たくさんの障害物があったそうです。

美唄川と交差する地点では、水路橋ではなく、河川の下を潜らせて水を渡しています。 逆サイフォンの原理により、低い場所から高い場所へ水を揚げています。 コンクリート管を埋設したもので、流出口で水が吹き上がって、 高い位置に水を揚げることができる仕組みです。

工事に従事した北海土功組合の職員は、主任技師から工事補まで含めても、 最盛期ですら50名を超えず、「不眠不休」だったと伝えられています。

1929(昭和4)年4月末日。北海灌漑溝は、人々の総力を挙げて、わずか4年4ヶ月の短期間で竣工しました。 ここに日本最長の農業専用用水路が完成し、悲願であった通水を見ることとなったのです。

泥炭地を水田に造成する苦闘

「北海灌漑溝」完成の次に待っていたのは、泥炭地を水田に造成するという苦闘でした。 友成仲は、通水を翌年に控えた1928(昭和3)年から、6年間で実に11,000ヘクタールの増田事業に着手しました。

排水のきかない泥炭地はぬかるみで、大きな下駄を履かなければ作業ができず、重労働は続きました。さらに、湿地のために雑草は伸び、除草にも大きな労働力が必要でした。

排水、客土などの土地改良の努力は徐々に実を結び、かつての不毛の原野は、 稲作中核地帯となりました。先人の英知とフロンティア精神が実を結んだのです。

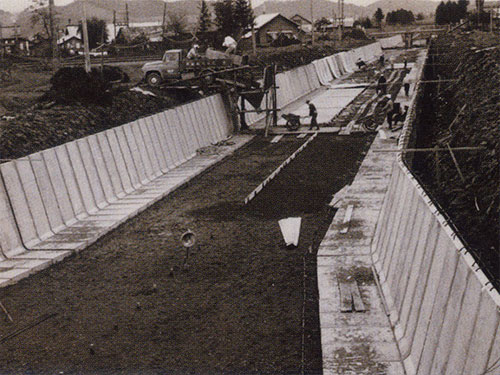

北海灌漑溝が、北海幹線用水路に

第二次世界大戦後は極度の食料不足にともない、食料増産が国策として急務とされました。

そのため北海灌漑溝でも、国営事業として灌漑排水事業「美唄地区」が着手され、 水洩れのロスを防ぐために全路線でL字型コンクリートによる装工を行い、 土水路から現在のコンクリートの北海幹線用水路になりました。

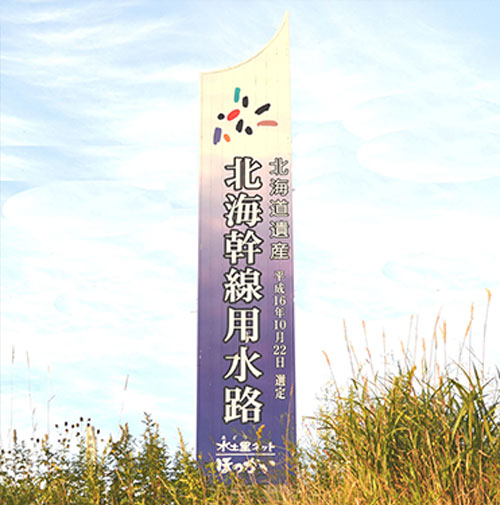

石狩川左岸中流域の不毛の原野を、日本有数の穀倉地帯に変えた水の大動脈「北海幹線用水路」。空知地域2万6,000ヘクタールの水田農業振興を支え、土木技術が蓄積された歴史的にも重要な施設として、2004(平成16)年10月、「北海道遺産」に、2006(平成18)年2月に「疏水百選」に選定されました。

※北海道遺産=北海道に関係する自然・文化・産業などの中から、 次世代へ継承したいものとして北海道遺産構想推進協議会が選定した有形無形の財産群です。