明治時代、北海道では米作りは「不適」とされていました。そんな極寒の原野を豊穣なる穀倉地帯へと変えたのが、人力によって成し遂げられた北海灌漑(かんがい)溝(現・北海幹線用水路)の開発だったのです。

開拓農民たちの米作りへの想い

明治時代、北海道で米作りは「不適」とされ、 北海道開拓顧問のケプロンや、 札幌農学校(現・北海道大学)のクラーク博士は畑作、小麦作を奨励しました。

しかし、本州から移り住んだ人々にとっては、 長年の食習慣である米食への絶ち難い思いがありました。 また、畑作を基本とするにしても、縄、草履(ぞうり)、筵(むしろ)などの藁製品が農作業には必要でした。

開拓農民は北海道における米作りへの挑戦を続け、 明治のはじめに中山久蔵が「赤毛種」の試作に成功し、 米作りが可能となりました。 中山久蔵は、北海道稲作の父、寒地稲作の父と称されています。

蛇行により氾濫しやすい石狩川

北海道空知地域の畑作農家は、蛇行が多くて氾濫しやすい石狩川のために、何度も壊滅的な水害被害を受けていました。

一方、稲作への転換を試みても、自然水だけでは水が足りませんでした。

高柳広幹さん

(北海土地改良区 水土里ネット推進室長)

「いまは、(低い位置に川があっても)ポンプアップできますが、当時は不可能でした。 また、泥炭という、植物が腐食して層となった地盤で、 まったく米作りに向いていない土地だったんです」

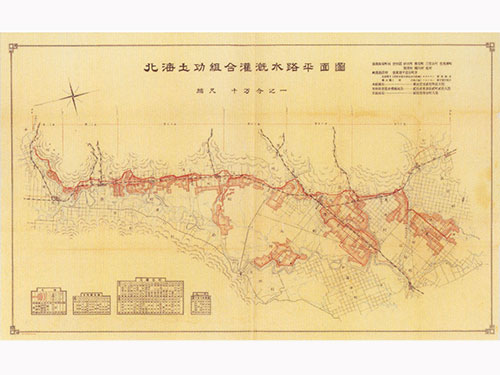

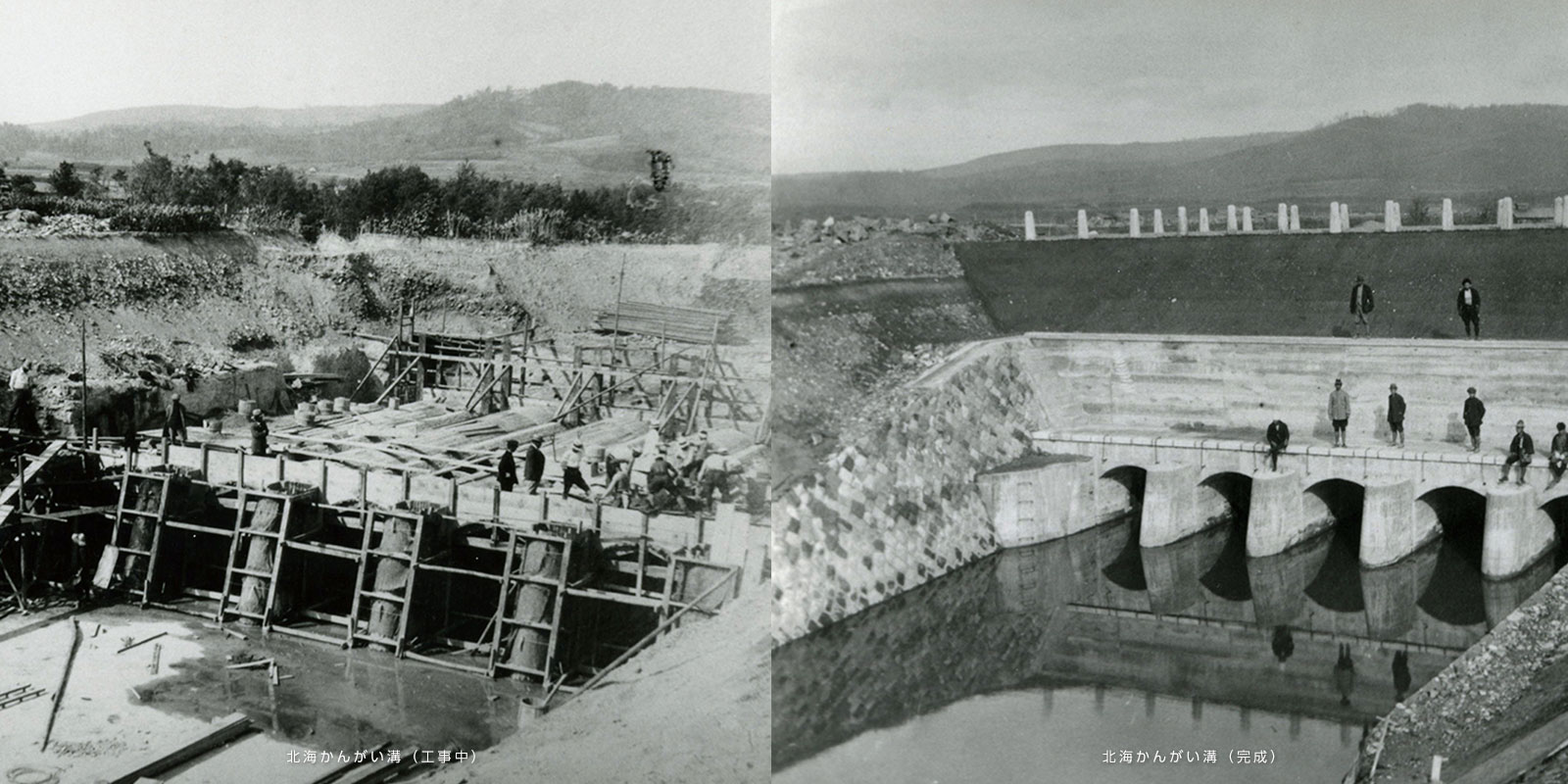

しかし、国の食料増産政策を受けて1922(大正11)年、北海土功組合が設立され、 「北海灌漑溝」開発に取り組みました。

農業土木の第一人者、友成仲の招へい

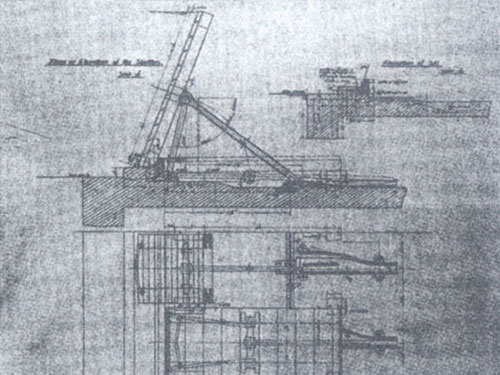

北海土功組合は技術者として、農業土木の第一人者として全国的に高く評価されていた友成仲(ともなりなか)を招へいしました。

友成仲は、1857(安政4)年に江戸牛込鷹匠町に旗本の四男として生まれ、 工部大学校(現・東京大学)土木工学科を卒業後、 北海道庁技手、北海道鉄道事務所にて勤務。欧米視察等を経て、 招へいを受けたときは66歳でした。高潔な人格と、 優れた指導力により事業を進捗させていったと伝えられています。

そして、1924(大正13)年12月下旬、北海灌漑溝が着工されました。 絶望の大地に、ツルハシの最初の一撃が打ち込まれたのです。