田んぼには水害を軽減・防止したり、水不足を緩和したり、水質を良くしたりなど、水をさまざまな面でコントロールする働きもあります。

田んぼは「水の生産」をしてきた

田んぼ作りの第一歩は水の確保です。

どこの山の水や川の水を引いてくるか、そして、まずどの田んぼから水を入れ、どこに水を流すのか。それを計算し、ときには川の流れを変えたり、溜め池のネットワークを作ったり。そもそも山間地で水を溜めるためには、木を植えることが必要となります。

都市や工業地帯での水利用は「水の消費」ですが、農業では木を植え、洪水を調節し、地下水を涵養(かんよう)する「水の生産」を行ってきました。

稲作は水をコントロールする技術でもあります。その技術が、国土も守っているのです。

水田がもつダムの役割

日本は雨が多い国です。年間平均降雨量は1714mmで、世界の平均973mmの約2倍近い量です。しかも日本列島は地形が険しいため、川が急流です。黄河やアマゾン川と比べると、ややオーバーにいえば、まるで滝のようです。この急流に、日本海側では春に雪解け水がどっと流れ、太平洋側では梅雨明けから台風のシーズンにかけて集中豪雨が流れ落ちます。

大雨が降ると水が急に増えて、侵食・洪水を起こします。特に雨水が川から流出する割合がたいへん高く、日本は水害大国といえるでしょう。

こうした水害を防ぐ役割を果たしているのが、田んぼ、溜め池、用水路などの農業水利施設です。これらは洪水を一時的に溜めて、川への急激な流れ込みを緩和し、周辺および下流域での洪水被害の軽減・防止に役立っています。

日本の水田の総面積は約237万ヘクタール。うち、整備された田んぼ160万ヘクタールに30cm、未整備の田んぼ77万ヘクタールに10cmの貯水能力があると試算すると、日本にある洪水調節ダム(約570ヶ所)による貯水量と比べても相当の能力があることとなり、田んぼが貯水について貢献している割合が高いことがうかがわれます。

日本の大河川の下流域には東京・大阪をはじめ、多くの都市があります。もしも田んぼがなかったら、洪水による都市の被害が大きくなっていたことでしょう。

出典:農林水産省ホームページ、農林水産基本データおよび国土交通省ホームページ、気象庁ホームページを参照

田んぼは地下水を涵養(かんよう)し、井戸涸(か)れや地盤沈下を防止している

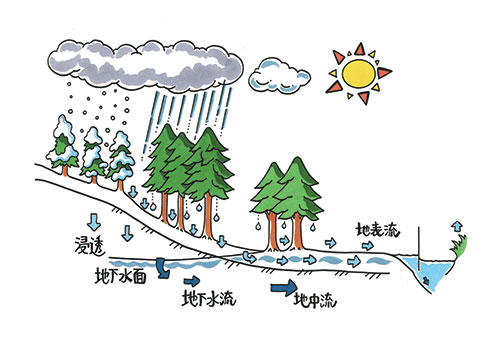

地表の水が徐々に土にしみ込んで地下水になることを涵養といいます。田んぼは常に水を溜めているため、畑のように雨が降ったときだけではなく、絶えず地下に水を浸透させ、地下水を涵養し続けているのです。

田んぼには、稲作期間中に降雨や用水として水が供給されますが、日本の水田の総面積が約237万ヘクタールですので大量の水が地下に送られることとなります。そのうちの、約60%が伏流水などとなって川に流れていき、残りがさらに地下深く浸透して地下水となります。それを汲み上げて井戸水として使ったり、自然に湧き出して泉になったりします。

しかし、日本の平野の地盤は水分の多い地層のため、ここから地下水を汲み上げ過ぎると地盤沈下が起きます。都市周辺の水田の減少はこの地盤沈下に拍車をかけており、東京ではここ99年間で約4.5m、大阪ではここ80年間で約2.9m沈下している場所があります。

出典:農林水産省ホームページ、農林水産基本データおよび国土交通省ホームページ、白書・オープンデータを参照

地下水の涵養により、水不足を緩和する田んぼ

田んぼには、降雨や用水として約2,700mmが供給され、約2割が水田や水稲から蒸発散され、約6割が河川にゆるやかに放出されるなど、河川の流れを安定させる役割を果たしています。河川の水位が下がったときには、周辺の地下水が河川に流れ出るなどして、河川沿いの地域のさまざまな用水の確保や渇水防止に貢献しています。

出典:農林水産省ホームページ、農林水産基本データを参照

田んぼは水質を浄化する

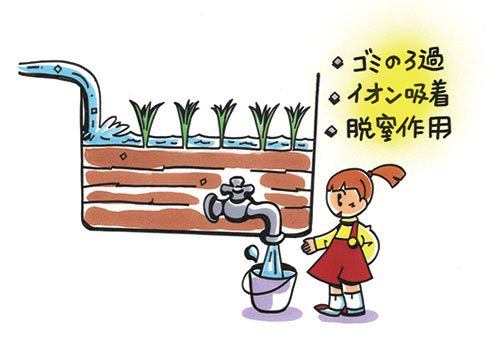

田んぼに入った水は浄化されます。

まず、さまざまなゴミが田んぼを流れているうちに沈澱したり、土の層を通過するときに濾過(ろか)されたりします。土の中にはパイプのような水路があり、そこを汚水が流れる間にも、ゴミや細菌が除去されます。

また、水に溶けている塩類やイオンは土に吸着されます。土の中の粘土粒子や腐植はマイナス電荷をもっており、これに重金属イオンなどの陽イオンが吸着して除去されるわけです。

さらに、水に溶けている窒素=アンモニアや硝酸は、田んぼの土の層を通過するときに微生物によって窒素ガスに分解されて、空気中に放出されます。これを田んぼの脱窒(だっちつ)作用といいます。

こうして畦(あぜ)で囲まれた田んぼは、酸性雨でさえも肥料分とし、きれいな水として下流に流しています。

田んぼは気温を調節するクーラー

田んぼは蒸発と蒸散により気温を調節しています。これにより、熱帯雨林に近いといわれる暑い日本の夏も、過ごしやすくなっています。

夏に地面に水をまくと、水が蒸発するときの潜熱で涼しくなるように、水を溜めた田んぼも周囲を冷やしています。また、木陰が涼しいのは日陰であるのと同時に、葉からの蒸散があるから。稲はこの蒸散作用により周囲を涼しくしています。

水を溜めた田んぼはこの蒸発と蒸散のダブル効果で、畑や林よりもクーラー効果が高くなっています。日本の田んぼ237万ヘクタールのほぼ60%が都市周辺を含めた平地にあり、ヒートアイランド化しやすい都会のクーラーとなっているのです。

出典:農林水産省ホームページ、農林水産基本データ