Our Challenges

災害時にも、日常と変わらないトイレを

災害時のトイレ問題

被災時でも普段と変わりない

ストレスフリーなトイレへ

- 日本

- 2000年代

2009年、災害用トイレ配管システムを応用したマンホールトイレ販売

内閣府の資料※1によると、自然災害が世界各地で増加しており、1970年以降、毎年約1億6,000万人※2もの人が被災しているという。地震や水害が多発する日本では、毎年どこかで甚大な災害が発生し、避難所が開設されている。不慣れな生活を強いられる避難所では、仮設トイレのストレスで体調を崩す人も多い。また、同じく「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」※3によると、『トイレが不衛生であるために不快な思いをする被災者が増え、その上、トイレの使用がためらわれることによって、排泄を我慢することが、水分や食品摂取を控えることにつながり、被災者においては栄養状態の悪化や脱水症状、静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)等の健康障害を引き起こすおそれが生じる』という。つまり災害時の不快なトイレ環境が引き起こす問題は、精神的なストレスに加え、重大な健康被害を及ぼす。水や食料と同じように、生命の存続に関わる切実な課題といえる。

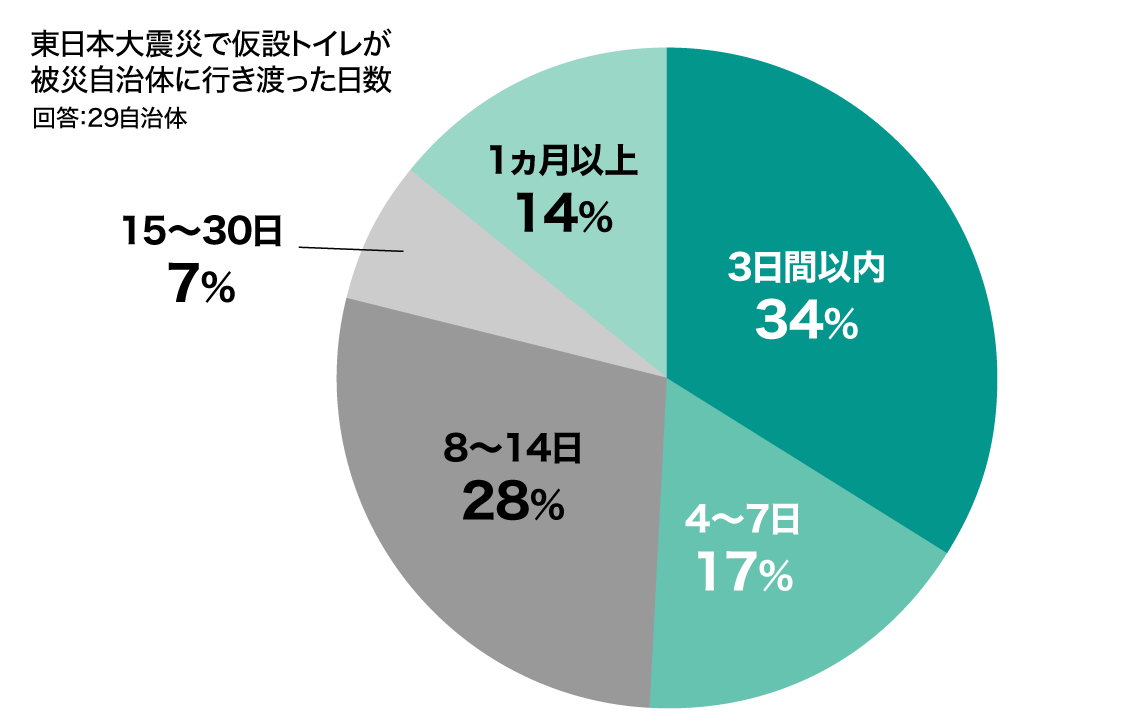

出典/東日本大震災3・11のトイレ特定 非営利活動法人日本トイレ研究所

さまざまな水問題を解決してきたクボタは、災害用トイレの一つであるマンホールトイレの可能性に着目した。そして2007年、大規模地震への対策として、災害時のトイレ問題を課題としていた宮城県東松島市に、衛生面や運用のしやすさで採用され、清潔で快適な災害用トイレの実現に取り組んだ。そのベースとなったのが、2001年から開発を続けてきた、「災害用トイレ配管システム」という技術だった。

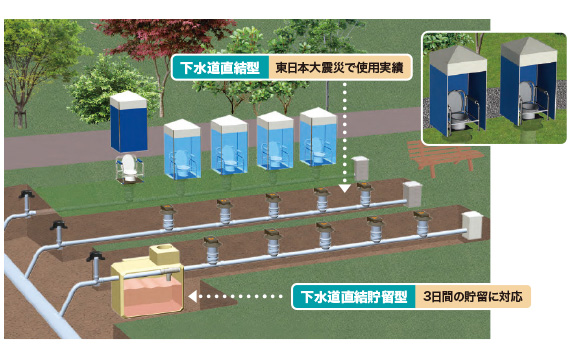

クボタ(現・株式会社クボタケミックス)は、「水洗であること」「マンホールと下水管をつなぐシンプルな構造」を基本コンセプトに研究。その結果開発されたのが、「災害用トイレ配管システム」による新たなマンホールトイレだった。避難所となる公園や学校の下水道に直結したマンホールを設置し、そこに簡易な便座や個室を設けることで、 仮設でありながらも水洗式トイレとして使うことができる。このマンホールトイレが、東松島市内16ヵ所の指定避難所のうち5ヵ所の整備が完了したのが2010年12月。そのわずか3ヵ月後に東日本大震災が発生。さっそく実用されることとなったが、特に女性や高齢者から、避難生活時に臭いもなく衛生的で、入口に段差がないことなどの評価が高かった。

クボタのマンホールトイレは、2016年の熊本地震でも一定期間使用され、その性能は実証された。また、自治体と協力し、災害時もストレスフリーなマンホールトイレが迅速に使えるよう、公園や避難施設などへの設置も始まっている。下水道インフラの構築を通じて環境衛生の保持に取り組んできたクボタは、自然災害に備えた社会インフラ整備に、今後も積極的に取り組んでいく。

- ※1出典 内閣府ウェブサイト「防災情報のページ/世界の自然災害の状況」より

- ※21970〜2008年の平均

- ※3出典 内閣府2016年4月「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」より

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る