クボタ130年の歩み

歴史年表

PROGRESS

歴史年表

現在連結会社は世界120ヵ国に180社を超え、従業員は約5万2,000人、売上高は3兆207億円、海外比率が約8割を占めるグローバルカンパニーへと飛躍を遂げたクボタ。その歩みを紹介します。

1890年代

1890

鋳物メーカーとして創業

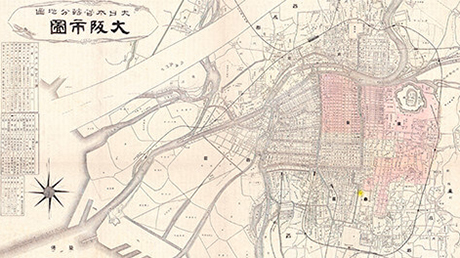

大阪市南区御蔵跡町23番地で創業し、衡器用鋳物・日用品鋳物の製造開始。

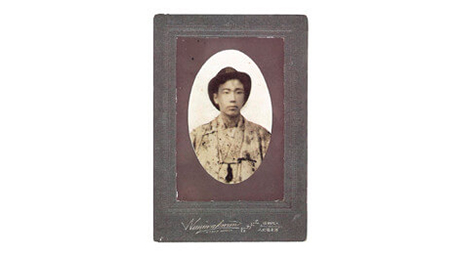

14歳で大阪へ出てきた大出権四郎は鋳物屋で修行を積みながら資金を蓄え、1890(明治23)年2月、長屋の一角を借りてわずか19歳で「大出鋳物」を創業しました。130年におよぶ当社の歴史は、ここから始まります。開業当初は、はかりの分銅や部材をつくっていましたが、次第に鋳物の品質や精度が評価されるようになり、技術的により難しい機械部品や鍋・釜などの日用品鋳物も受注するようになりました。

1893

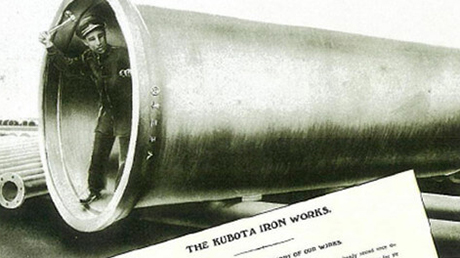

水道用鋳鉄管の製造開始

(1917(大正6)年)

明治時代となり西洋の文明が入ってくるとともにコレラなどの伝染病が流行したため、各地で水道の整備が進められるようになりました。当時、輸入に頼るしかなかった水道用鉄管の日本国産化も試みられましたが、技術の未熟さからことごとく失敗に終わっています。

大出権四郎も日本の国益の観点から鉄管製造に着手しましたが、予想以上の困難に直面しました。

1897

合わせ型斜吹鋳造法を

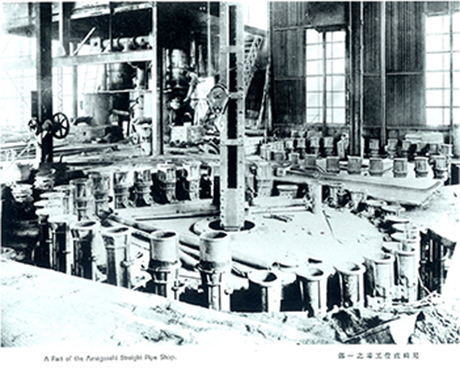

開発、鉄管の量産化

鉄管製造の努力がようやく実ったのは「合わせ型斜吹鋳造法」を開発した1897(明治30)年のことでした。その後、1900(明治33)年に「立込丸吹鋳造法」を、1904(明治37)年には「立吹回転式鋳造装置」を開発して鉄管の量産化がスタートしました。

「久保田鉄工所」に改称

母キヨ、姉サクノ、次兄茂平

「大出鋳造所」の取引先のひとつに「久保田燐寸(マッチ)器械製造所」がありました。主人の久保田藤四郎は、ドイツ製のマッチ軸刻機にヒントを得て高能率の日本国産の機械を考案し、マッチの輸出に貢献した人物です。

大出権四郎が水道用鉄管の日本国産化に心血を注いでいるのを見て、かつての自分の姿と重ね合わせて何かと面倒を見てくれていた藤四郎は、ある日、権四郎に向かって「ぜひ養子に」と懇願します。兄弟とも相談して鉄管の仕事を続けることを条件にこれを受けた権四郎は、以後、久保田姓を名乗り、大出鋳造所も「久保田鉄工所」と改称しました。

1910年代

1917

尼崎工場・恩加島工場を開設、生産部門を

移転し、鋳物・鉄管・機械3部門の

拠点が明確化

1910年代後半からの空前の好景気に合わせて本店工場が機械部門の専用工場となり、尼崎工場(現・阪神工場)を開設して本店から鉄管部門の設備と人員を移管しました。また、各地に分散していた鋳物部門は大阪市西区南恩加島町(現・大阪市大正区 恩加島事業センター)に建設した恩加島工場へ集約。鋳物・鉄管・機械3部門の拠点が明確化されました。

また、大戦によって欧州からの鉄管輸入が途絶えていたアジア市場の開拓を目指して当社社員を現地へ派遣。その成果が実り、この年、鉄管2,000tがジャワ(現・インドネシア)に初輸出されています。

1920年代

1920

「実用自動車製造株式会社」を設立

実用自動車製造(株)の仮工場

(右 ウィリアム・R・ゴルハム)

(右)ダットソン号のカタログ

1920(大正9)年頃になると人力車に代わって自動車が普及し始めますが輸入車は高価で維持費が高く、日本の狭い道路にも適していませんでした。そこで、日本にふさわしい実用的な自動車の製造を目指して立ち上げたのが「実用自動車製造株式会社」です。

同社は来日中の米国人から特許を買い取って「ゴルハム式三輪自動車」の製造を開始しますが、1923(大正12)年に発生した関東大震災の後に米国の自動車が大量輸入されると経営が悪化し、東京のダット自動車商会と合併。昭和6(1931)年には水冷式・4気筒500ccの小型自動車を試作して大阪‐東京間のノンストップ運行試験を実施し「ダットソン」という名称で販売します。しかし外国車との競争には打ち勝てず「戸畑鋳物株式会社」へ株式を譲渡。これが現在の「日産自動車株式会社」のルーツとなりました。

1922

農工用石油発動機、

節炭機

(廃ガス利用による省エネ装置)、

耐熱鋳鉄の製造開始

当社の農工用石油発動機製造は、ポンプ販売店であり輸入発動機の代理店でもあった杉山商店から日本国産発動機の製造を打診されたことに始まります。第1次世界大戦後の不況のなかで機械事業に代わる新事業を模索していた時期でした。

本工場の倉庫の片隅で試作・研究を進め、1923(大正12)年4月に杉山商店を通じて農工用発動機A型3馬力を発売。その後も機種を拡充し、1927(昭和2)年にはドイツのボッシュ社製マグネトとプラグを使用した漁船用エンジンを開発しました。当社の発動機は博覧会や比較審査の場で高い評価を受け、業界での地位を着実に高めていきました。

1924

衡器事業へ進出

1921(大正10)年4月、メートル法への統一を打ち出した度量衡法改正が公布され、1924(大正13)年7月に施行されました。当社の創業者が上阪して最初に勤めた鋳物屋の仕事も、独立開業したときの仕事も衡器(はかり)部品の鋳造であったことから当社と衡器の縁は深く、法改正を機に衡器事業へ進出することになりました。

衡器製作免許を取得した当社は本工場で「台はかり」と「上皿さおはかり」の製造を開始。さらに合資会社佐川製衡所を買収して大阪市西区市岡町(現・大阪市港区)に市岡工場を開設します。また、中央度量衡検定所(現・産業技術総合研究所計量標準総合センター)の要請で衡器規格部品の試作をおこなった実績から衡器部品供給営業の登録をおこない、そのシェアは全国の過半を占めるまでになりました。

1927

隅田川精鉄所を買収して

鉄管部門を拡張

10周年記念式

1927(昭和2)年当時、鉄管の当社の日本国内でのシェアは42%でトップを維持していましたが、関東における拠点を確保して絶対的優位を確立するため、業界3位でシェア16%の「株式会社隅田川製鉄所」の買収に乗り出しました。

しかし、買収した工場は製品不良率が30~40%にも達し、従業員の勤労意欲も極めて低い状態でした。営業上の政策から吸収合併を避けて別会社として存続させたこの会社に常務として乗り込んだ小田原大造(のちの当社社長)は、現場で鉄管製造の基礎技術から教え直すとともに人心を掌握してモラールを高め、3年後には収益面で当社でトップの模範事業所に成長させました。

1930年代

1930

商工省が

「クボタ石油発動機」を

優良国産品に選定

1922(大正11)年に製造が開始された農工用石油発動機は、1925(大正14)年9月に行われた農林省(現・農林水産省)主催の農業用小型発動機比較審査において、出品された76台(日本国産42台、外国製34台)の中で優良19台のうちの1台に認定されました。1930(昭和5)年には「クボタ石油発動機」は、商工省(現・経済産業省)による優良国産品に選定されました。

株式会社へ改組

1929(昭和4)年尼崎工場長が

苦境乗り切りを訴え従業員に配布した

1927(昭和2)年に日本で起こった金融恐慌や1929(昭和4)年10月のニューヨーク株式市場大暴落から始まった世界大恐慌で深刻な不況が続くなか、「久保田鉄工所」は株式会社に改組。鋳鉄管と鋳物を製造する「株式会社久保田鉄工所」(資本金450万円)と、農工用発動機・工作機械・はかりなどを製造する「株式会社久保田鉄工所機械部」(資本金150万円)の2社を設立しました。事業部制のはしりともいえる分社形態です。

しかし不況の影響は大きく、改組後の初年度売上高(両社合計)は528万円と、1928(昭和3)年の1,174万円から半減。業績が回復に転じるのは1933(昭和8)年頃からとなります。

1932

オランダより相次いで

鉄管を受注

日本は1930(昭和5)年1月に解禁した金の輸出を、翌1931(昭和6)年末に再び禁止。このため円の為替相場が大幅に下がり、輸出環境が好転します。こうしたなか、1932(昭和7)年8月にオランダのロッテルダム・ガス会社からガス用鉄管3,000tを受注、翌1933(昭和8)年には同国フローニンゲン市からも水道用鉄管2,500tの発注を受け、欧州への鉄管初輸出が実現しました。

その後、ノルウェーやメキシコ、エジプトなどにも鉄管を輸出しましたが、1935(昭和10)年以降、世界がブロック経済体制へ移行し、また日本の立場も悪化したため、やがてこれらの輸出は中断することになりました。

1937

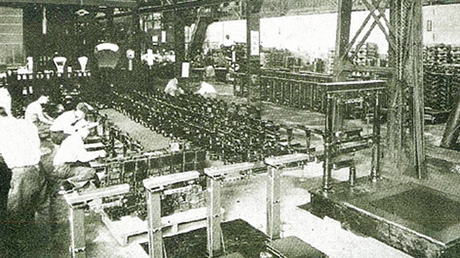

発動機専門の堺工場

(現・堺製造所)を開設

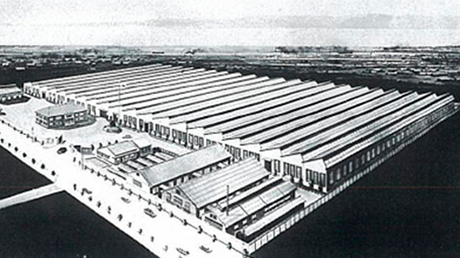

1933(昭和8)年にトバタ発動機を買収して発動機の生産を増強した当社は、需要がさらに高まったことから農工用発動機専門工場の建設を計画。1936(昭和11)年に大阪府泉北郡神石村上石津(現・堺市石津町)に4万1,860㎡の土地を購入して工場建設を進め、1937(昭和12)年11月に操業を開始しました。

新工場の建設にあたっては東洋一の生産拠点を目指し、新設機械の過半数を欧米諸国から輸入。自動車製造の経験を活かしたコンベヤーシステムや工程集中管理システムも導入しました。その結果、発動機の生産能力は年産1万5,000台と倍増し、日本国内生産量の55%を占めるまでになりました。

1939

株式公開

1939(昭和14)年、事業拡充を図り、資本金を2,400万円までの倍額増資を決断しました。当時の臨時資金調整法では、増資には政府の認可が必要であり、倍額を超える増資は認められなかったため、近い将来の再増資を含む申請をしたところ、認可の際に株式上場を示唆されました。これを機に、株式公開を決断。増資新株の引受人には、住友系・野村系などの大手企業が名を連ねました。

そして8月、当社株式(額面50円)は、旧株80円、新株(4分の1払込済)35円で売り出され、大阪株式取引所の「製鉄・機械の部」に上場されました。同所の当時の上場銘柄は343社。世間の評価も高く、上場1カ月後の新株価格は77円まで急騰していきました。

各工場に

「技能者養成所」を設置

株式上場を機に社内制度の改正も進み、また、社員教育についても順次整えていきました。

1938(昭和13)年半ばに5,400人だった従業員は、業容拡大に伴い、約1年後の1939(昭和14)年7月には7,000人へと急増したこともあり、新規採用者への技術講習を体系化。1936(昭和11)年に船出町工場でスタートした組織的な技術者養成機関である「私立久保田青年学校」を整備していきます。

この学校は、青年学校令(1947(昭和22)年廃止)に基づく5年課程とし、各学年30~40人で現場の中核となる人材を育成するもので、1942(昭和17)年までに堺・隅田川・恩加島・尼崎・武庫川の各工場に開校していきました。1939(昭和14)年からは、5年制の「第一本科」と3年制の「第二本科」に分けて整備。第二本科は1939(昭和14)年に交付された「工場・事業場技能者養成令」による養成工制に対応しました。

恩加島工場で

関門トンネル用セグメント

を生産

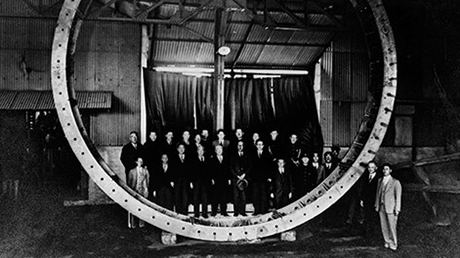

仮組みした関門トンネル用セグメント

1917(大正6)年に社内の鋳物部門を集約して開設した恩加島工場は、その後も土地の買い増しをおこない、日本の鋳物業界の景気が上昇した1933(昭和8)年から工場の拡張工事を推進していきました。1934(昭和9)年9月の室戸台風で全面冠水という痛手も受けますが、1937(昭和12)年には工事に一応の区切りをつけ、その生産量は従来の約10倍まで拡大しました。

1937(昭和12)年に着工された日本の国家的事業・関門海峡トンネルの建設にあたっては、1939(昭和14)年から1943(昭和18)年にかけて恩加島工場で日本初の鋳鉄セグメント1万3,000個を製造しました。セグメントはトンネルの円筒構造を支える構造材で、その後も各種トンネル工事で当社製セグメントが活躍するきっかけとなりました。

1940年代

1940

創業50周年・武庫川工場

を開設

(1940(昭和15)年10月19日)

記念映画の脚本、記念絵葉書

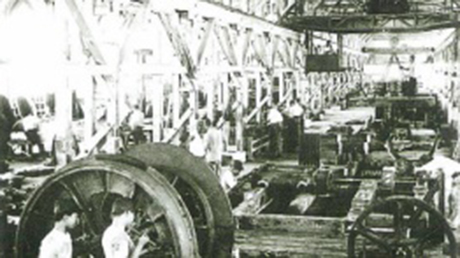

ワードレオナード制御方式平削盤

1890(明治23)年に100円の元手で創業した鋳物屋は、50年の時を経て資本金2,400万円の株式会社に成長。1940(昭和15)年10月、堺工場に産業界や官学などから500余人を招待して創業50周年記念式典を挙行しました。

この式典に合わせて完成したのが、工作機械の増産に向けて建設を進めていた武庫川工場(現・阪神工場)の第1機械工場です。同工場では鉱山用巻上機や空気圧縮機などの生産を開始し、その後も次々と施設を増強。1943(昭和18)年に産業用諸機械の専門工場として完成に至りました。

1945

空襲により

各事業所が被災

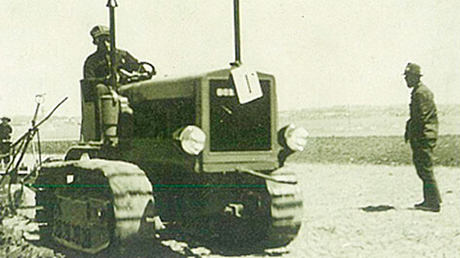

開拓用トラクタを生産

1945(昭和20)年に入ると、相次ぐ空襲により当社主力の船出町工場が消失したのをはじめ、市岡、鶴町の各工場や東京支店が大被害を受け、その他の工場も少なからず被害を被りました。

こうした工場設備の被害や資材の調達難、さらに流通組織の破壊などによって、1945(昭和20)年8月の日本の鉱工業生産は第二次世界大戦前(1934(昭和9)年~1936(昭和11)年平均)のわずか10分の1の水準となりました。当社でも1945(昭和20)年度下期の生産高はピーク時の44%となり、人員も約10分の1の2,000人まで激減しています。

1947

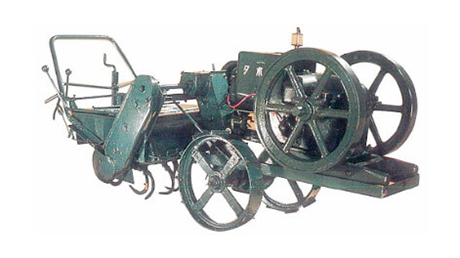

耕うん機を開発、

製造・販売開始

(クボタロータリ式耕うん機K1形)

第2次世界大戦後、日本の国政の緊急課題となった食料の確保。農地改革で多数の自作農家が誕生し、かんがいや脱穀、もみすりなど用途も広がって発動機の需要が急増したため、堺工場では1945(昭和20)年9月に石油発動機の製造を再開しました。

1935(昭和10)年頃にスタートし、戦時中は進んでいなかった耕うん機の研究もこれを受けて再開されます。当社は1947(昭和22)年に「旭産業株式会社」(現・クボタ精機株式会社)を設立して同年5月に試作機1号機を完成。第1回全国農業機械化展に出展し、同年9月、クボタロータリ式耕うん機K1型として発売しました。しかし、本格的な耕うん機時代の訪れには早く、事業としての確立は1960(昭和35)年頃まで待つことになります。

- 国内展開

- 海外展開

1950年代

1952

ポンプ、遠心力鋳鉄管の

製造を開始

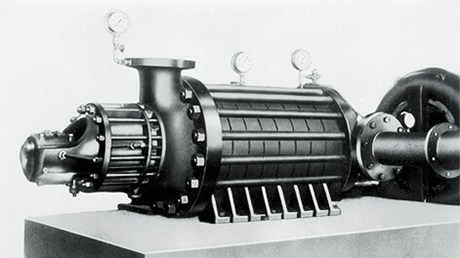

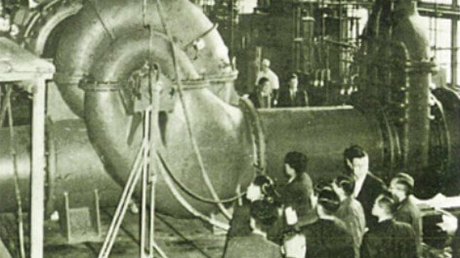

750馬力ボイラー給水用タービンポンプ

うず巻ポンプの公開運転

当社がポンプ事業に本格参入して1号機を完成させたのは1952(昭和27)年末、「関西電力株式会社」飾磨発電所から受注したボイラー給水用タービンポンプでした。しかし、ポンプ市場は官需・民需とも既存メーカーに占められており、ようやく事業が軌道に乗ったのは人口の都市集中で大型ポンプの需要が高まった1960年代前半でした。

また、1952(昭和27)年にはさまざまな困難を乗り越えて遠心力鋳鉄管の国産化に成功。最初の製品は「九州電力株式会社」へ火力発電所用灰流管として納入しました。

1953

「久保田鉄工」に改称。

建設機械事業へ進出

鋳銅工場(手前)と恩加島工場(上部)

モビルクレーンKM40形

ニードルパルプのテスト風景

1950(昭和25)年からの「糸へん景気」「金へん景気」によって、売上げは1950(昭和25年)度の37億円から1955(昭和30)年度には138億円に急増しました。同時に、増資や社債の発行が相次ぎ、資本金も1949(昭和24)年5月の2億8,000万円から1955(昭和30)年5月には25億2,000万円に増加。1953(昭和28)年6月には「株式会社久保田鉄工所」を「久保田鉄工株式会社」と改称しました。

同じ1953(昭和28)年、「久保田建機株式会社」を設立して建設機械事業に参入しますが、1955(昭和30)年には自社開発へと方針を切り替えます。その頃から日本国内では巨大な建設プロジェクトが続出し、当社はモビルクレーンの分野で国内第1位のシェアを占めるようになりました。

1954

合成管(ビニルパイプ)の

製造を開始

初荷のトラック

当社事業の中核であった鋳鉄管も、鋼管、塩化ビニル管などが需要を拡大するなかで次第に市場での相対比率が低下してきました。そこで当社ではパイプの総合メーカーを目指して、1953(昭和28)年7月から塩化ビニル管の研究・試作を開始。堺工場内に英国製の押出成型機を据えて試行錯誤を繰り返し、翌1954(昭和29)年2月に口径13~40mm管4tを初出荷しました。

当初は押出機3台・月産20tの計画でスタートした同工場ですが、1954(昭和29)年10月には押出機を5台に増設。さらに、1955(昭和30)年には先発3社と同じく一般工業用JIS指定工場の認可を受けるまでになりました。

1955

企業スローガン

「国つくりから米つくりまで」制定

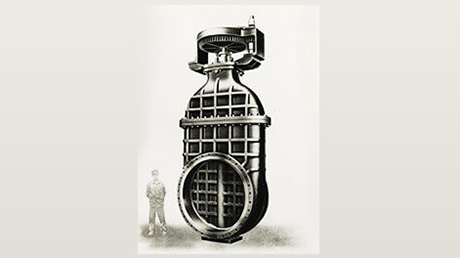

テンターゲート

多角化した当社事業のPRを強化するため、1955(昭和30)年に企業スローガンとして「国つくりから米つくりまで」を制定。水道に、農業の機械化にと、あらゆる産業に奉仕する姿を打ち出しました。

1956(昭和31)年には、営業企画部門から広告宣伝部門を分離し、宣伝部を発足。企業スローガンをキャッチフレーズとして広めました。折しも普及し始めたテレビなどによって全国に広がり、当社の代名詞として定着。

初の国内農機

販売サービス拠点を

北海道に開設

北海道・旭川に建設

1950年代後半に入ると日本の農機業界は本格的な発展期を迎え、当社農機部門も1958(昭和33)年度に売上金額で鉄管部門を超えるなど経営規模が急速に拡大しました。

そこで当社では販売・サービス網の拡充を重点施策に取り上げ、1955(昭和30)年に「旭川サービスステーション」を開設。これを皮切りに、熊本、東京赤羽、金沢、高松、岡山、新潟へとサービス網を広げていきます。

また、当社では1949(昭和24)年からユーザー向けの技術講習を実施し、1957(昭和32)年には海外研修生の受け入れ施設を開設するなど、早くから農機の普及に力を入れてきました。

1957

住宅建材分野に進出。

「住宅用建材カラーベスト」

の製造開始

当時、日本では森林の過伐採による建築資材不足への対応や住宅の不燃化が課題となっていたことから、当社は米国ジョンスマンビル社と技術提携。1957(昭和32)年11月、不燃建材カラーベストの製造・販売を目的とする「久保田建材工業株式会社」を設立し、神奈川県小田原市に新設した工場で、1960(昭和35)年11月から製造を開始しました。

当初はカラーベスト・シングル(壁材)とコロニアル(屋根材)を9対1の割合で販売していましたが、1960年代後半に入って日本でプレハブ住宅産業が興隆してくるとコロニアルのデザイン性や施工性の良さが認められ、コロニアルの販売も軌道に乗り始めました。

1957

初の海外農機生産拠点を

ブラジルに設立

当社が第2次世界大戦後初めて日本国外に進出したのは、日系市民が多く、戦前から当社を含めて日本の発動機が数多く輸出されていたブラジルです。

1959年代後半に入ってブラジル政府が国内産業育成のために輸入規制策を打ち出したため、1957(昭和32)年に「マルキュウ農業機械有限会社」(現・Kubota Brasil Pesquisa De Mercado Limitada.)を設立。1960(昭和35)年4月から耕うん機KF形の現地組み立てを開始しました。

これに続くのが1960(昭和35)年12月に台湾で設立した合弁会社「新台湾農業機械股份有限会社」です。台湾へは1951(昭和26)年からロータリ式耕うん機K3B形を輸出して高い評価を得ていましたが、ブラジルと同様の理由で輸入が禁止されたため、1960(昭和35)年末から現地で耕うん機・エンジンの生産を開始しました。

1959

スパイラル鋼管の

試作・製造を開始

納入した鋼管杭

埠頭建設に使用された鋼管矢板

使用中のスパイラル鋼管

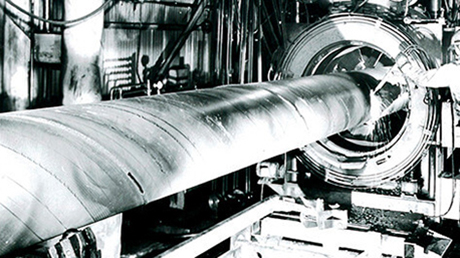

1954(昭和29)年から板巻き式溶接鋼管の製造に着手していた当社は、1957(昭和32)年に米国アームコ社のスパイラル鋼管製造技術を導入。堺市築港の埋め立て地に大浜工場を新設して1959(昭和34)年10月から試作を開始し、翌1960(昭和35)年2月の大阪市向け水道管で本格生産に入りました。

アームコ社では生産量の2割近くが基礎杭用であったことから、その後、当社も販路の拡大を促進。折から、日本では臨海部の埋め立てが盛んとなり、軟弱地盤の基礎杭として従来のコンクリート杭に代わってスパイラル鋼管を採用する現場が増えてきました。

1960年代

1960

「畑作用乗用トラクタ」を開発・商品化

1950年代後半から日本は高度成長期を迎え、農村人口が都市部へ流出するに伴い、農業の機械化が加速。耕うん機が急速に普及し始めました。1955(昭和30)年に約8万9,000台だったのが5年後には約74万6,000台になるなど、「耕うん機時代」を迎え、1960(昭和35)年に発売した手押し式の小型耕うん機、KR形は大ヒット商品となりました。

一方、乗用タイプのトラクタは、1956(昭和31)年ごろから北海道を中心に使用され始めましたが、大型過ぎて価格も高かったため、作業性や経済性からなじんでいませんでした。当社はここに着目し、トラクタの構造・機能・用途など、農家のニーズを一つひとつ解明し、テストを重ね、1960(昭和35)年、エンジン・車体とも純国産の畑作用乗用トラクタT15形を開発・商品化させました。

船橋工場を新設

関東地区における工場としては、これまで隅田川工場が鉄管・鋳型・機械鋳物などを生産してきました。1951(昭和26)年に鉄管の遠心力鋳造設備、1955(昭和30)年には大口径ダクタイル鉄管設備など、鉄管を中心に新鋭技術への切り替えに着手していましたが、敷地の周囲が民家ということもあり、設備の拡充が困難でした。

かねてより関東地区での生産強化を意図していた当社は、思い切った設備の新鋭化と生産の拡大を図るため、千葉県船橋市の湾岸埋め立て地に船橋工場を新設しました。1961(昭和36)年から新製品のヒューム管工場を稼働させ、その後隅田川工場の異形管・鋼塊用鋳型の生産を移行させてフル稼働し、さらには主力製品となるダクタイル鉄管のサンドレジン鋳造設備も着工。運営上は隅田川工場の分工場扱いだったものが、船橋工場として独立するようになりました。

1960

わが国初の海外水道工事

(プノンペン市)を

受注・竣工

プノンペンの女性たち

日本の規格で設計した国外の水道建設のはじまりはカンボジアの首都プノンペン市でした。深刻な水不足に悩まされていたカンボジア政府から、1957(昭和32)年に日本政府へ水道の拡張工事の設計依頼があり、工事入札をフランスの企業と競合した結果、全額出資子会社の久保田水道工業株式会社(現・株式会社クボタ建設)が落札。1959(昭和34)年に日本政府の認可を受けて着工しました。

工期はわずか7カ月。鉄管やポンプなどの主要資材の生産に追われ、常時400人の体制で突貫作業を行い、工期内完成に奮闘しました。1960(昭和35)年6月、日本大使館とクボタ建設の共催で行われた竣工式では、プノンペン市長をはじめ、各方面から大工事を短期間で完成させた勤勉さと優秀な技術力に対し、敬意と称賛が寄せられました。

1960

1960

創業70周年

本社ビル

創業70周年の式典は、1960(昭和35)年10月1日、記念事業の一環として計画された本社新社屋で挙行されました。この年の暮れには日本では国民所得倍増計画が閣議決定され、日本経済は驚異的な経済成長の道を歩みます。当社の売上高も1960(昭和35)年度の456億円から1965(昭和40)年度には812億円となり、資本金も1960年(昭和35)年4月の88億円から1965(昭和40)年4月には279億円へと急増しました。

1961

初の国内農機販売会社を

北海道・旭川に開設

総決起大会

日本で農機の普及が急速に進むなか、当社は特約店や代理店とのコミュニケーションを深める一方で、販売網の再構築に乗り出します。

農機業界では従来、農業用エンジンメーカーと脱穀機、もみすり機などの作業機メーカーが2大主流で、農機販売店はそれぞれのメーカーの商品を販売する「二枚看板取引」が通例でした。

当社は作業機の品ぞろえを進めながら、クボタ専売店を育成。さらに、より強力な販売網をつくり上げるため、既存販売店の合併や当社の資本参加により、1県1社の大型店を原則とした系列販売会社の設立を目指します。その結果、1961(昭和36)年に「旭川クボタ農機販売株式会社」ほか3社を設立、1965(昭和40)年までに全国で47社が誕生しました

1962

水処理事業部新設、

環境整備事業へ本格参入

創業直後から当社と深いつながりを持ってきた水道界の恩顧に報いるため、1961(昭和36)年、中央研究所内に上水部・下水部からなる水道研究所を開設。その成果をもとに、翌1962(昭和37)年12月から上水・下水などの環境整備事業へ進出しました。工場を持たず、し尿や下水処理施設などの設計・施工をおこなうソフトウエア主体の事業部門で、その後、都市ごみ処理にも進出します。

水田用トラクタの製造開始

1960(昭和35)年に畑作の乗用トラクタが商品化されたのを機に、水田を乗用トラクタで耕うんする夢の実現に挑戦しました。立形ディーゼルエンジンを搭載し、耕うん部分にはこれまでの耕うん機開発で培った技術を活かして開発。試作機を新潟県に持ち込み実用テストを繰り返しました。そして、1962(昭和37)年、ついに水田用乗用トラクタL15R形が完成しました。

枚方機械工場・鋳鋼工場を

開設

大阪府枚方市に枚方機械工場・鋳鋼工場(現・枚方製造所)を開設。約33万㎡という当社始まって以来の広大な敷地に施設の整備を進め、手狭になっていた武庫川機械工場や大阪市大正区の鋳鉄工場から事業を移管しました。

1963

自動販売機の製造を開始

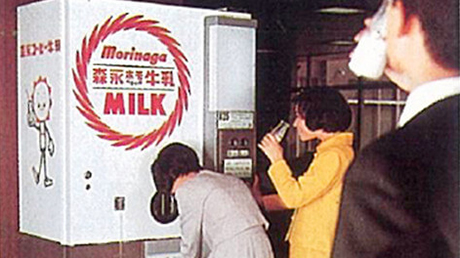

当社自動販売機のルーツといえるのは、1958(昭和33)年に船出町工場で開発したヘルスコーダー(自動体重計)です。体重計に乗って10円硬貨を入れると体重を記録したカードが出てくるというもので、国際見本市にも出品しました。

その経験や「はかり」の自動制御技術を活かし、1962(昭和37)年初頭から牛乳自動販売機の開発に着手。硬貨選別装置や断熱技術などの研究を進め、1963(昭和38)年1月に乳業界初の自動販売機となるビン用の試作機が完成しました。その後、販売・サービス網を整備するとともに、テトラパック用やらせん降下方式のビン用自動販売機を発売。1967(昭和42)年5月にはのちに主力となるたばこ自動販売機(5種売り)を市場に送り出しました。

1964

都市ゴミ焼却プラントの

製作開始

日本では生活水準の向上に伴い、ごみが質量ともに増大していきます。日本政府は1963(昭和38)年にごみ処理施設第1次5カ年計画を策定。計画的にごみ処理施設の建設が推進されるようになりました。

当社では、1910年代から蓄積したストーカ(燃焼装置)の技術をもとに、1964(昭和39)年、機械化バッチ燃焼式の焼却炉を開発し、青森市へ初納入しました。

1968

田植機の製造を開始

田植え作業の機械化は、日本の稲作農家にとって長年の夢でした。当社がその開発に着手したのは1957(昭和32)年頃で、本格的な研究に取り組んだのは1963(昭和38)年。同じ頃、他社もさまざまな方式で開発を進めていました。

当社が機械化に最適と考えたのは育苗箱を使用した「ばらまき育苗方式」による「土付苗田植機」です。1968(昭和43)年にSP形を開発し、翌1969(昭和44)年には歩行形田植機の原型となる1輪2条植えのSPS形を発売、1970(昭和45)年には量産を開始しました。

育苗箱で稲を密植するため育苗スペースが苗代栽培の20分の1になるなどメリットが多く、その後、他社のほとんどの田植機がこの方式を採用するようになりました。

1969

宇都宮工場を新設して

農業用作業機(コンバイン)

の製造開始。

農作業機械化

の一貫体系を完成

バインダー生産ライン

当社では業界に先駆けて1965(昭和40)年に3条刈バインダーHC75形を、1967(昭和42)年には小規模農家向けの2条刈バインダーHC50形を発売。折しも日本では米の収穫量が3年連続で史上最高を記録し、バインダー人気は一気に上昇しました。これに対応するため、栃木県宇都宮市の平出工業団地に新設したのが宇都宮工場です。

1969(昭和44)年5月に第1期工事が完成してバインダーの生産を開始し、1970(昭和45)年4月には田植機の量産設備が竣工。さらに、1971(昭和46)年に発売した前席乗用全面刈コンバインHX形が人気を博して需要が急増したため、1974(昭和49)年2月にはコンバイン工場も開設しました。

1969

1969

新企業スローガン

「ゆたかな人間環境つくり」制定

1960年代後半に入り、日本では高度経済成長のひずみとして公害が深刻な社会問題となり、1967(昭和42)年には公害対策基本法が公布されました。1970(昭和45)年には公害関連諸法が整備され、翌1971(昭和46)年には環境庁(現・環境省)が発足するなど、公害規制が強化され、産業界はもとより地方自治体も環境への対策を迫られていきました。

当社では、一足早い1969(昭和44)年に「ゆたかな人間環境つくり」を新スローガンとして制定。社会環境整備関連事業の拡充を図っていきました。

1970年代

1970

環境装置事業部を新設

日本で環境問題への関心が高まる中、1969(昭和44)年に制定した新スローガン「ゆたかな人間環境つくり」に沿った社会環境整備関連事業の拡充を図るため、1970(昭和45)年には環境装置事業部を発足。翌1971(昭和46)年に環境装置事業本部となりました。従来のソフトウエア主体の事業展開に加え、当社独自の水処理装置や機器の開発を進めました。

また、し尿や下水などの水処理分野のほか、都市ごみ焼却炉分野へも本格参入するようになります。

「クボタトレーン株式会社」

を設立

米国の空調機器専門メーカーであるトレーン社と合弁で「クボタトレーン株式会社(現・クボタ空調株式会社)」を設立しました。

ビニルパイプ工場

滋賀分工場を開設

FRP浴槽

1970(昭和45)年4月、FRP浴槽や浄化槽などを生産するため、琵琶湖南部の湖南工業団地に、敷地面積は16万6,000㎡のビニルパイプ工場滋賀分工場を開設しました。工場開設に伴い、堺市のプラスチック研究部を移設し、研究棟・試作工場を建設しました。

滋賀分工場では、日本最大のFRP用3,000t油圧プレスを据え付け、シート状のプレス成型材料を使用するSMC法でFRP浴槽・浄化槽の生産を開始。プレス機はその後、2,000tと1,500tも増設しました。また1972(昭和47)年にはコロニアル製造ラインを新設。1973(昭和48)年には滋賀工場として独立するなど、日本の住宅建設ブームを迎えた生産需要を支えました。

日本万国博覧会に

「クボタ館」を単独出展

クボタ館とコンパニオン

創業80周年を迎えた1970(昭和45)年、大阪府吹田市では3月から半年間にわたって日本万国博覧会が開催されました。当社は“豊かなみのり”をテーマに「クボタ館」を単独出展。館内に展示した「夢のトラクタ」は技術の粋を集めたもので、すぐれた機能性や快適な居住性、容易な操作性などは現在の製品にも活かされています。

1972

ゴミ焼却炉分野へ本格参入

ごみ処理技術については、1964(昭和39)年に機械化バッチ燃焼式の焼却炉を開発した後、さらに技術を広げ、1968(昭和43)年には、静岡県御殿場市向けに日量90tの24時間稼働の「全連続燃焼式」焼却炉を納入。1970(昭和45)年には三協動熱株式会社(翌年クボタ環境設備株式会社と社名変更)と業務提携して都市ごみ焼却炉の技術を蓄積し、1972(昭和47)年には燃焼装置に独自の反転ビーク・ロストル(多段扇形反転火格子)を採用し、効率の高い焼却炉を開発。これにより、処理能力が全連炉あたりの日量150t、210tなど、当時としては比較的大型の焼却炉の受注を重ねるようになりました。さらに1973(昭和48)年には、二次公害防止を目指す新しいタイプの焼却プラント(360t)を開発しました。

1972

米国に「クボタトラクタコーポレーション」を設立。米国トラクタ市場に本格的に進出

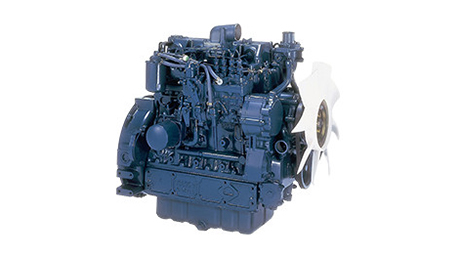

ディーゼルエンジン(左)

堺港と苫小牧港間に就航

1967(昭和42)年に米国フォード社から小型トラクタのOEM供給を持ちかけられたことから、当社は自社ブランドによる米国市場進出を決断。現地ではガソリン機の要望が圧倒的に強いなか、当社はディーゼルの欠点を克服した多気筒・軽量・コンパクトなエンジンを完成していたためディーゼル機だけに絞って輸出をおこないました。

当社の小型ディーゼルトラクタは大型並みの性能と作業性が評価されて米国市場に定着し、1972(昭和47)年には2,000台以上の販売を達成。そこで当社は輸出のパートナーであった丸紅株式会社と合弁でカリフォルニア州コンプトン市に初の海外トラクタ販売拠点となる「Kubota Tractor Corporation(KTC)」を設立し、市場を大きく広げていきました。

1973

久宝寺工場を新設

自動販売機製造ライン

はかり1号機「船出」

日本の高度経済成長時代、当社の産業用はかりは幅広い分野で省力化・自動化設備に取り入れられ、事業として大きく成長。さらに主力の産業用だけでなく、家庭用や商業用、自動販売機などの開発・販売も軌道に乗り、多角化が進みました。

しかし、1971(昭和46)年ごろから設備投資の減退や競争激化で業績が停滞。事業体質強化のため、手狭な船出町工場からの移転が急務となりました。そこで大阪府八尾市の旧日本鉄工所跡に建設したのが久宝寺工場(現・久宝寺事業センター)です。船出町工場の約3倍の敷地で新たな取り組みを開始する一方、1908(明治41)年以来の船出町工場の名は、これをもって消えることになります。

1974

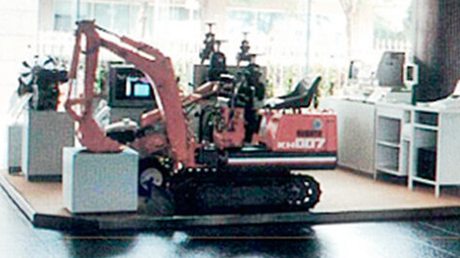

小型建機ミニバックホーの

製造を開始

小型建設機械専門工場組立・検査ライン

1972(昭和47)年に日本列島改造ブームが起こったものの、大型油圧ショベルや大型クレーン分野で後発の当社は苦戦を強いられました。そこで建設機械事業の再建を図るため「小型重点志向」の方針を打ち出し、組織や生産拠点、販売体制まで一新。1974(昭和49)年には当社のベースマシンとなる全旋回式ミニバックホー(小型油圧ショベル)KH1が完成します。

1970年代後半に入ると生活環境整備を目的とした都市型工事や地方自治体発注の小規模工事が増え、ミニバックホーの活躍の場も拡大。先発である当社は着実に販売量を伸ばし、1979(昭和54)年には技術・販売・製造を一本化した新生の建設機械事業部が誕生しました。

1974

フランスに農機・建機の

販売拠点を設立

日本は低成長時代を迎えて国内市場の大幅な拡大が見込めなくなったため当社は活路を海外市場に求め、拠点の拡充に力を注ぐようになりました。1974(昭和49)年、「丸紅株式会社」と合弁でフランスに「Kubota Europe S.A.S.」を設立。

同社はその後、フランスだけでなく西ドイツ、オランダ、スイスなど欧州各国へのトラクタ輸出拠点となっていきます。このほか欧州では1979(昭和54)年に「Kubota (U.K.) Ltd.」を、1983(昭和58)年には「Kubota (Deutschland) GmbH」を設立。また、オーストラリアやカナダにもトラクタの販売拠点を設けました。

一方、アジア各国ではこの時期、農機の国産化に協力するため、インドネシアやフィリピン、タイなどに製造・販売会社を新設しました。

各国に製造・販売拠点を

新設

日本国内の成長が一段落してきたことから、活路を国外市場に求める動きも活発化していきました。

現地法人として1950年代からブラジル・台湾に農機の生産拠点を設けていましたが、1970年代から農機を中心に合弁会社の設立や系列化を進めました。トラクタ拡販のため、米国・フランス・カナダ・英国に販売会社を、アジア各国の農機国産化に協力するためインドネシア・フィリピン・タイなどに製造・販売会社を新設しました。

また、国外の技術調査や受注情報の収集体制を拡充するためにすでに開設していた台北、バンコック事務所に加え、1975(昭和50)年にはニューヨーク、デュッセルドルフ、1976(昭和51)年にはジャカルタ、アテネ(1981(昭和56)年廃止)、1977(昭和52)年にはロンドン、1982(昭和57)年にはメキシコと順次事務所を設けました。

この結果、1982(昭和57)年4月には、国外事務所は7ヵ所、現地法人は15ヵ所となり、現地従業員数も約2,100人になりました。

1975

下水事業部を発足

下水道は、大雨による浸水防止や河川の水質保全、水洗化による生活の快適化などのための重要な生活環境施設として、1963(昭和38)年以降、日本政府による計画的な資本投下が行われてきましたが、1975(昭和50)年度末の下水道普及率は23%と、70%以上普及する欧米先進国と比べ、大幅に遅れていました。これを受け、1976(昭和51)年には第4次下水道整備5カ年計画が策定されるようになります。

当社はこの流れを先取りし、1975(昭和50)年4月、水処理事業部から下水事業部を分離独立させ、下水処理事業の拡大を図りました。下水事業部の発足に伴い、下水処理の各工程に必要な装置や機器の開発に重点を置くと共に、製品の生産・検査体制を整備するため、1975(昭和50)年10月には神崎工場の一部を下水事業部の管轄下に置きました。

筑波工場を新設

トランスファーマシン

1970年代に日本で「乗る農業」への転換が急速に進むなか、当社は第1次石油ショックで中断していた新工場建設プランを再開し、1975(昭和50)年8月に筑波工場が完成しました。

敷地面積33万7,000㎡の同工場には最新の自動化システムを導入し、高品質・低コストを徹底追求。トラクタ専門の研修センターを備え、環境保全や緑化にも配慮した先進工場となりました。操業わずか2年目でトラクタ生産累計10万台を達成し、1979(昭和54)年10月の「クボタトラクタ生産70万台突破記念式典」も同工場で挙行されました。

1976

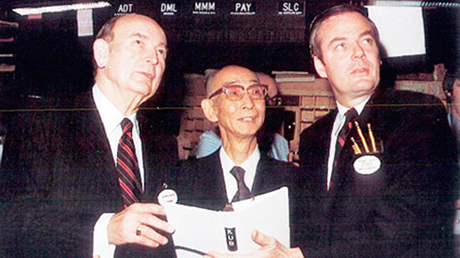

ニューヨーク証券取引所に

株式上場

低成長下の経営で必須条件となるのが、財政面から企業体質を強化することです。当社は1976(昭和51)年2月、米国で公募による転換社債7,500万ドルを発行。この際、格付け機関「スタンダード・アンド・プアーズ社」からA格の評価を受け、SEC(米国証券取引委員会)の厳しい審査にも合格しました。こうした実績に基づき、同年11月、世界の資本市場で最も巨大なニューヨーク証券取引所に日本企業として3社目の上場を果たしました。

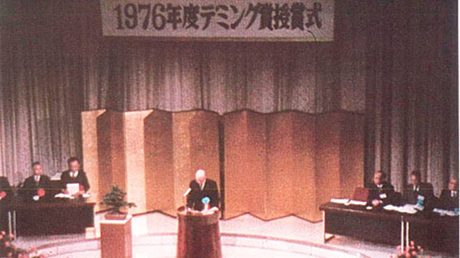

TQC(全社的品質管理)を導入、農機業界で

初めてデミング賞受賞

事業の国際展開を図るには品質やPL(製造物責任)に厳しい欧米市場の評価が欠かせません。そこで1974(昭和49)年2月にTQC(全社的品質管理)を導入、1976(昭和51)年11月、堺製造所と内燃機器研究本部が農機業界で初めてデミング賞受賞の栄誉に輝きました。

1977

本社新館完成

1960(昭和35)年に大阪本社ビルを建設したときの従業員数は730人でしたが、その後、次第に増加して50年には1,600人に達したため新館の建設に着手。Gコラムやアルキャスト、空調機器、中水道システム、噴水装置など自社製品を取り入れた16階建ての建物が1977(昭和52)年10月に竣工しました。

1979(昭和54)年には新館1階フロアに「新製品展示コーナー」を開設し、当社の新製品・新技術を社内外に紹介。1980(昭和55)年には当社の歴史を物語る記念すべき製品も加え、常設展示するようになりました。

1980年代

1980

エジプト・シェルケア州より

「かんがいシステム」受注、砂漠の緑化に取り組む

サイドホイール式スプリンクラー

向かって右が農場開発後

地球上の乾燥地域に住む人々にとって、砂漠を緑化して食糧を自給することは長年の悲願でした。当社が農業と水の分野で培った技術を活用し、砂漠の緑化システムを事業テーマとしたのは1976(昭和51)年。かんがい技術で定評のある米国のレインバード社とも技術提携し、受注活動を開始しました。

1980(昭和55)年、エジプト・シェルケア州政府のプロジェクトに当社システムが採用され、甲子園球場の約400倍の砂漠を開拓して農作業の機械化を進めることが決定。栽培作物ごとに最適なかんがい方法を導入して緑化を進め、着工から2年後の1983(昭和58)年に完成しました。緑の大地に生まれ変わった農場では今、さまざまな野菜や果物が育っています。

1980

1980

新スローガン

「技術で応えるたしかな未来」制定

1979(昭和54)年度下期の経営方針に「技術立社」が掲げられ、創業90年を迎えた1980(昭和55)年、企業スローガンが「技術で応えるたしかな未来」へと、11年ぶりに改められました。

このスローガンのもと、技術推進本部と情報センターを再編成し、全社的総合研究組織として研究開発本部を設置。長期大型テーマや汎事業部テーマを中心に、研究開発を進めました。

また、社内部門間の技術移転を促進するため、各部門の若手技術者の自由な技術討論の場として「テクノロジー・トランスファー委員会」を設置。1983(昭和58)年には「第1回全久保田技術研究発表会」を開催し、技術者の相互啓発と技術交流を促進しました。

1984

1984

技術テーマ

「Hu-Tech(ヒュー・テック)」制定

1984(昭和59)年10月、当社が理念としイメージを一般の人たちにもっていただけるよう、技術テーマ「Hu-Tech(ヒュー・テック)」を打ち出しました。HUMANITY(人間味のある)とTECHNOLOGY(技術)を合成した造語で、技術のための技術ではなく、ぬくもりを感じさせる人間味ある技術が当社の技術であることを表したものです。

テレビや新聞では「Hu-Tech」シリーズの広告を展開。「技術はあたたかい」、「人間らしいおもしろい考え方が大好きです」の両テーマとも人々の共感を呼び、技術のクボタ、ヒュー・テックのクボタのイメージを広めました。

1985

堺臨海工場を新設

フレキシブル・トランスファーライン

日本では第2次減反政策などで農機の需要が落ち込むなか、当社では自社製品への搭載が多かった小型エンジンの外販を強化・拡充することになりました。生産能力とコスト競争力を高めるため、堺市築港新町に新工場を建設。わずか180人の従業員で空冷ガソリンエンジン、水冷ディーゼルエンジン合わせて年間50万台を生産できる高効率な工場が完成しました。

「昭和60年度優秀

情報処理システム」表彰、

「1985年日経優秀

先端事業所賞」受賞

電子制御ユニット開発風景

製造業としては日本で初めて協力会社との間をVAN(付加価値通信網)で結び、また、独自の調達物流システムを構築するなど先進的な試みを数多く導入。通産大臣(現・経済産業大臣)の私的諮問機関から「昭和60年度優秀情報処理システム」(1985年)の表彰を受けたほか、日経新聞社の「1985年日経優秀先端事業所賞」も受賞しました。

1986

「電子基盤」

「ハードディスク」

「ラジコン芝刈機」

の製造開始

1980年代、機械と電子・情報機器を組み合わせた「メカトロ製品」の開発競争が激化。当社は1981(昭和56)年に電子化推進室を新設し、技術者のメカトロに関する理解と意欲を高めるための研修活動を活発に進めました。

1986(昭和61)年には、電装機器事業で軽量機器・自動販売機に使用する電子基板の内作がスタート。10月には、コンピュータ周辺事業の一つであるハードディスク事業部が発足したのを機に、尼崎工場伊丹分工場敷地に伊丹ハードディスクセンターを新設、ハードディスクの生産を開始しました。また、農機周辺分野では、「乗る農業から、乗らない農業」をキャッチフレーズにしたラジコン芝刈り機AMX3が開発されました。このラジコン芝刈り機は、フランスのSIMAVAR'86(園芸機器トレードショウ)で、技術的に最も優れた外国製品に贈られる銀賞に輝きました。

コンピュータ事業に参入

1986(昭和61)年、成長分野への進出を目指してコンピュータを中心とするエレクトロニクス、新材料、バイオテクノロジー、地域開発などの分野について情報収集を開始。グラフィックス・スーパーコンピュータを開発する米国のベンチャー企業「アーデント社(旧社名デーナ社)に投資するとともに、極東地域における独占販売権などを取得し、1987(昭和62)年4月、事業母体として当社全額出資の「クボタコンピュータ株式会社」を設立しました。

しかし、十分な成果を得ることができず、1994(平成6)年以降、当社はコンピュータ事業から順次撤退していくことになります。

1989

竜ヶ崎工場を新設

日本の自動販売機市場は1986(昭和61)年1,827億円、62年2,326億円、63年2,900億円と拡大し、月産能力3,000台の久宝寺工場では需要に追いつかなくなりました。そこで1989(平成元)年、茨城県に新設したのが竜ヶ崎工場です。

新工場は敷地面積4万8,000㎡で、生産能力は月産5,000台。コンピュータ制御のPOSシステム(生産時点情報システム)による多品種混流生産や塗装工程の内作化、無人搬送台車や溶接ロボットによる省力化・合理化を実現しました。1989(平成元)年には新機種として、屈まなくても缶を取り出せる「上取り出し式缶自動販売機」を発売しています。

1989

砂漠緑化プロジェクト

「サヘル・グリーン・ベルト計画」

「グリーンアース計画」

に参画

地球的規模の環境問題の一つである砂漠化の問題に対して、過酷な自然条件のもとで緑化プロジェクトに取り組みました。砂漠化防止が緊急課題となっているサハラ砂漠南縁のサヘル地域では、地下ダムと太陽光発電を利用した「サヘル・グリーンベルト計画」に参画。エジプトのブスタン地区では、高吸収性樹脂(保水剤)を利用して節水型の農業技術を実証する「グリーンアース計画」に主要企業として参画し、設計から施工までの全プロセスを担当しました。

ドイツで小型建機の

製造を開始

当社の小型建設機械は1978(昭和53)年に英国へ初出荷して以来、欧州全土に普及。1988(昭和63)年度の欧州向け販売台数は2,800台を突破し、欧州市場で販売シェア第1位となりました。

こうしたなか、EC委員会で日本製ミニ油圧ショベルの完成品輸入問題が取り上げられるようになり、当社は西ドイツのラインラント・プファルツ州に「Kubota Baumaschinen GmbH(KBM)」を設立。1989(平成元)年から小型建設機械の現地製造を開始しました。

北米でトラクタ用作業機の製造を開始

また日米間でも同様の貿易摩擦があり、現地ニーズに即した製品開発の必要性もあったため、1988(昭和63)年、米国ジョージア州にトラクタのインプルメント(作業機)製造会社「Kubota Manufacturing of America Corporation(KMA)」を設立。1989(平成元)年4月に製造を開始しました。

1990年代

1990

1990

創業100周年

「クボタ」に社名変更、

新コーポレート・シンボルと

VI(ビジュアル・アイデンティティ)システムを展開

大阪で開催の「国際花と緑の博覧会」に

噴水・裂水装置「アレフ」を出展

式辞を述べる三野社長

創業100周年を機に、当社は「株式会社クボタ(英文名KUBOTA Corporation)」と社名を改めました。鋳物業で創業して以来、鉄管や各種機械、さらに新たな事業へと次々に参入し、「久保田鉄工株式会社」から幅広いフィールドでの活躍に向けた名称としました。

社名変更と同時にVI(ビジュアル・アイデンティティ)システムを導入して新シンボルマークを制定。社員バッジをはじめユニフォームや営業用車両、看板・広告などのデザインも一新し、堅実・重厚とされる社風に柔軟さやスマートさを付け加えていく姿勢を内外に表明しました。

1992

新スローガン

「美しい日本をつくろう。」

制定

創業100周年を迎えた1990(平成2)年頃は、社会のニーズが「経済大国」から「生活大国」へと大きく変わろうとしていました。そうした新時代の中でより存在感のある会社を目指そうと、創業2世紀がスタートした当社は、「クボタ創業2世紀ビジョン」を制定。21世紀の新しい国づくり、快適な生活環境づくりに貢献するための将来のあり方を、衆知を集めて考えていきました。1992(平成4)年、その2世紀ビジョンが目指す方向を集約する言葉として、企業スローガン「美しい日本をつくろう。」を制定しました。

東大工学部に初の寄付講座

「国際環境計画」開設、廃棄物を

燃料とする高効率ごみ発電施設付き

焼却炉の

研究開発に着手

環境問題が地球規模の視点で認識されるとともに、先進国と開発途上国の考え方の相違など新たな課題が浮上してきました。そこで、東京大学では国際的な環境計画のあり方を学問的に究明し、国際的に活躍できる人材の養成を計画。これに賛同した当社は、寄付講座の開設を申し込んで文部省(現・文部科学省)から認められ、クボタの寄付を基金として東京大学工学部に「国際環境計画講座」が開設されました。1992(平成4)年10月から1995(平成7)年9月まで3年間にわたって開設された講座は、砂漠の緑化や環境施設事業に多くの実績を持つ当社の理念に合致した社会貢献活動として、各方面から高い評価を得ることができました。

1993

ディーゼルエンジンで

世界初・米加州排ガス

規制認証を取得

世界で初めて取得

1970年代から始まっていた乗用車向けエンジンの規制と同様に、産業用ディーゼルエンジンに対しても排ガス規制の目が向けられ、米国カリフォルニア州では1995(平成7)年1月から25馬力未満の汎用エンジンに「CARB ULG排気ガス規制」が実施されることになりました。すでに設計・製造の両面からクリーンなディーゼルエンジンの開発を進めていた当社は、独自のE-TVCS燃焼室の開発や燃料噴射系部品の改善などを通して、世界で初めて同規制をクリア。以後、段階を追って厳しくなる規制に対しても、常にいち早く認証を取得していきました。

1993

1993

21世紀への経営指針

「創業2世紀ビジョン」発表

創業100周年を迎えて

1890(明治23)年、日本の明治時代半ばに創業した当社は、日本における近代国家の形成や戦後の復興、さらに高度経済成長のなかで暮らしと社会の発展に貢献してきました。そして、バブル経済を経て日本が大きく変化しようとするなかで迎えた創業2世紀、新しい時代に、より存在感のある会社を目指そうと発表したのが「創業2世紀ビジョン」です。同ビジョンでは重点事業領域や経営に関する重点方針を表明。これらは、各事業本部が展開する事業などを通して具現化されていきました。

1995

環境監査制度を開始

1973(昭和48)年から中央公害パトロール(監査)制度を発足させ、環境監査をスタートし、1994(平成6)年にISO14001に準拠した監査制度に変更するとともに、監査の充実を図りました。1995(平成7)年、法や条例より厳しい基準での環境保全と継続的な環境改善をはかるために「環境監査制度」をスタートしました。

阪神淡路大震災で阪神地区事業所が被災

1月17日未明に発生した阪神淡路大震災で当社従業員や家族、家屋に大きな被害が発生したほか、多くの事業所で建物や設備が損傷を受けました。当社では、クボタ労働組合連合会と連携をとりながら被害状況の確認と救援活動を実施。全国の各事業所から寄せられた救援物資は、被災した従業員だけでなく各地の避難所にも届けました。また、研修施設や保養所、本社体育館を復旧関係者などに開放したほか、兵庫県対策本部へミニバックホー10台、キャリア10台を提供。小型建設機械の特性を発揮して狭い場所でも活躍し、復旧支援に大きく貢献しました。

1998

中国で石油化学市場向け

鋳鋼品の製造を開始

低コスト・高品質・短納期という多面的なニーズに応えるため、従来の日本国外調達の考え方を一歩進め、当社としては中国で戦後初めての合弁会社「江蘇標新久保田工業有限公司」を設立しました。市場の国際化が進むなか、中国国内向けだけでなく日本や東南アジア向けの輸出拡大も目指し、石油化学向け反応管や鉄鋼向け熱処理炉用チューブ・ロール類の製造・販売を開始しました。

中国でコンバイン事業を展開

中国江蘇省の蘇州工業園区で合弁会社「久保田農業機械(蘇州)有限公司」を設立し、自脱型コンバインの製造・販売・サービスを開始しました。第1段階として年間1,200台を生産するとともに、中国での部品調達を拡大して中国市場に適した新型モデルも開発。さらに、中国製部品の日本への調達を進めてコストダウンを図っています。また、この年、中国では1954(昭和29)年以来といわれる大洪水によって甚大な被害が発生したため、当社は蘇州市を通じて洪水災害対策義援金を寄贈しました。

1999

水中ダイオキシン

分解装置が受賞

当社が開発した「水中ダイオキシン分解装置」が「98年日経優秀製品・サービス賞」の優秀賞を受賞しました。この製品は、廃棄物処分場の浸出水などに存在するダイオキシンや農薬などの有害物質を分解・無害化するもので、1998(平成10)年に国内1号機が稼働して水中のダイオキシンを検出限界レベルまで低減する成果をあげていました。受賞した賞は、日本経済新聞などに掲載された製品やサービスを対象に、担当記者の推薦や著名人の最終審査によって表彰するもので、この年は約15,000点のなかから56点が選ばれています。

2000年代

2001

国内全事業所で

ISO14001認証を取得

1997(平成9)年11月に茨城県・筑波工場でスタートしたISO14001(環境マネジメントシステムに関する国際規格)認証取得は、各地の拠点に広がり、2001(平成13)年3月に茨城県・鹿島工場および大阪府・大浜工場が取得したことで、国内全生産拠点での認証取得が完了しました。その後も海外の生産拠点などでISO14001認証取得に向けた取り組みを続けるとともに、エネルギー使用量やCO2排出量の削減、産業廃棄物の再資源化などグループの総力をあげてさまざまな環境保全活動を展開しています。

2001

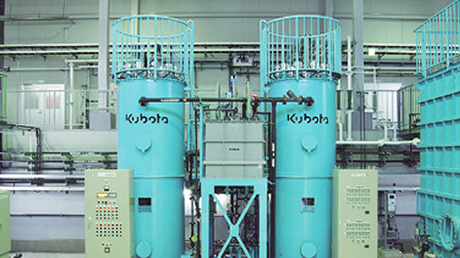

液中膜の海外事業を

積極展開

当社では2001(平成13)年にロンドンで「Kubota Membrane Europe Ltd.(KME)」を設立するなど、下水・汚水処理をおこなう「液中膜」の販売を日本国外で積極的に展開してきました。当初は欧州や北米が中心であった市場も、経済が発展する中東やアジアへと広がり、需要が急激に伸びています。一方、市場の広がりとともに競合メーカーも増加。当社では20年以上前から培ってきた豊富な実績と高度なエンジニアリング力で高い評価を獲得して競争に打ち勝ち、世界各国で次々と事業を拡大しています。

2002

2002

産業用エンジンが累計生産

台数2,000万台達成

1922(大正11)年のエンジン生産開始以来、当社の産業用エンジンは農業機械や建設機械などの自社製品搭載用として発展してきました。1976(昭和51)年から外販事業に乗り出し、生産開始65周年を迎えた1987(昭和62)年には生産累計1,000万台、同80周年を迎えた2002(平成14)年には累計2,000万台を達成。日本国内の産業用ディーゼルエンジン生産ではトップシェア、なかでも100馬力以下の産業用多気筒ディーゼルエンジンでは国際的にもトップシェアを占めました。

2003

当社初の特例子会社

「クボタワークス」設立

清掃部門(大阪市)、

印刷部門(大阪市)、

メール部門(兵庫県尼崎市)

当社では「障がいを持たれた方を雇用することは社会的責任のひとつ」と認識し、日本の法定雇用率の確保をはじめさまざまな取り組みを展開してきました。しかし働く職場が限定されるため、やる気のある方でも採用できないといった課題がありました。そこで設立したのが特例子会社「クボタワークス」です。特例子会社とは障がい者の雇用に特別配慮した子会社として認定を受けたもので、同社では清掃作業や印刷業務、郵便物の仕分けなどを通して社会参加、社会的自立を推進しています。

松下電工と住宅建材

事業を統合

日本で経済の成熟化や少子高齢化で住宅着工戸数が減少を続けるなか、当社と松下電工株式会社(現・パナソニック株式会社)は屋根材・外壁材事業の統合を決定し、新会社「クボタ松下電工外装株式会社(現・ケイミュー株式会社/KMEW)」を設立しました。これによって屋根材では国内1位、外壁材では同2位のシェアを獲得。共同購買や共同配送などで経営の効率化を図るとともに、人材・技術力・設備などそれぞれの面で相互の強みを活かして相乗効果を発揮し、厳しい環境に負けない力強い会社に向けた取り組みを続けています。

2003

中国で建設機械事業を展開

有為な企業”の称号と顕彰を獲得

2008(平成20)年の北京オリンピック、2010(平成22)年の上海万国博覧会開催に向けて大型油圧ショベルの需要が急速に伸びた中国では、これに伴ってミニバックホーの需要も拡大。そこで当社では、中国を欧州、米国に次ぐ柱に成長させることを目的としてミニバックホーの販売拠点「久保田建機(上海)有限公司」を設立しました。同社では顧客ニーズに応えるディーラー網を整備するとともに、小型建機の強みを活かした水道管・ガス管工事、造園などの用途開発を進め、中国におけるクボタブランド確立に全力をあげています。

2004

北米新製品・多目的四輪車「UV」が大ヒット

米国とカナダで発売した「UV(ユーティリティ・ビークル)/RTV900」は、初年度販売予定の5,000台を大きく上回り、1万5,000台に迫る売り上げを記録。北米市場を支える柱に成長し、欧州や豪州でも販売されるようになりました。UV市場で後発の当社がこうした成功を収めたのは、得意分野であるトラクタの技術を応用して頑丈でコントロールしやすい構造に仕上げ、海外で評価の高い小型ディーゼルエンジンを使用したことや、トラクタの販売網をフルに活用したことがあげられます。

2005

シーアイ化成と

合成管事業を統合

当社合成管事業部とシーアイ化成株式会社(現・タキロンシーアイ株式会社)の合成樹脂事業を統合した「クボタシーアイ株式会社(現・株式会社クボタケミックス)」。統合によって年間生産能力22万t・シェア31%となり、国内最大手の地位を獲得しました。さらに、拠点が全国に満遍なく配置されたことで生産・物流の効率化が進み、集中購買による合理化も推進されるなど、大きな効果をあげています。

香川県豊島の

廃棄物処理に貢献

日本で社会問題となった豊島の産業廃棄物不法投棄事件で、香川県が全国の廃棄物処理プラントメーカーに処理技術の一般公募をおこなったのは1997(平成9)年のこと。70社を超える応募企業のなかから当社の回転式溶融炉が採用され、2003(平成15)年9月から処理事業がスタートしました。約60万tもの不法投棄廃棄物を安全かつ安定的に資源へ転換する当社の処理システムは、次代の大規模廃棄物処理システムの指針として高く評価され、2005(平成17)年6月には「第31回優秀環境装置表彰」で最高位となる経済産業大臣賞を受賞しました。

2005

2005

「モノづくり5ゲン道場」スタート

「現場へ行き、現物を通じて現実の姿(現在の実力)を把握し、原理・原則(あるべき姿)という“物差し”と比較して、その差を改善する」という5ゲン主義をもとに、ムダを排除してモノづくりの現場を改善していく5ゲン改善活動がスタートしました。当初は農業機械製造などアセンブリ系の工場から始まったこの活動は、その後、鋳物製造などプロセス系工場にも広がり、さらに海外工場でも展開。全社的な改善活動となって経営の効率化に大きく寄与しています。

2005

トラクタ累計生産台数 300万台達成

1960(昭和35)年に畑作用乗用トラクタT15を発売して以来、当社ではモンローマチック(作業機の自動水平制御)や倍速ターン(4輪駆動による旋回方式)、エアコン付キャビン、安定走行で土にもやさしいパワクロなど独自の技術を導入しながらトラクタを進化させ、農家の皆さまのご要望にお応えしてきました。その結果、日本はもちろん世界各国でご愛用いただき、2005(平成17)年12月末、発売から45年で累計生産台数300万台を達成することができました。

2006

米国で新インプルメント

工場が竣工

ジョージア州ジャクソン郡で「Kubota Industrial Equipment Corporation(KIE)」が竣工しました。「Kubota Manufacturing of America Corporation(KMA)」に次ぐ米国2番目の生産拠点です。KIEでは土砂を削って運搬するローダー、穴や溝を掘るバックホーなどトラクタに取り付ける「インプルメント」を年間7万台生産するとともに、日本から送られたトラクタの最終組み立てを実施。一方、KMAはインプルメント生産をKIEに移管し、小型トラクタや草刈専用機、UVの専門工場となりました。

2006

2006

クボタグループの社是・経営理念・行動憲章・行動基準を制定。

新企業スローガン

「社会の底力(メインスローガン)」「水と土と空と、人のために。(サブスローガン)」「美しい日本をつくろう。(サブスローガン)」を制定

2006(平成18)年4月、クボタグループの新しい企業理念、行動規範の体系として、「社是」「経営理念」「行動憲章」「行動基準」を制定しました。新しい経営理念には、創業以来受け継がれてきたDNAを守り、人間生活の基盤を支える製品・サービスの提供と生活の質的向上への寄与を通じて、社会の発展と地球環境の保全に貢献するという、クボタグループの社会的使命を明確に示しました。また、新しい企業スローガンとして、メインスローガンの「社会の底力」、サブスローガンの「水と土と空と、人のために。」「美しい日本をつくろう。」も制定しました。

2008

社会貢献活動

「クボタeプロジェクト」

スタート

就業人口の減少や高齢化、過疎化など厳しい問題に直面する日本の農業。長年にわたって農業の分野で事業を展開してきた当社に何かできることはないかという思いからスタートしたのが「クボタeプロジェクト」です。耕作放棄地の再生や子供たちの農業体験支援、ご当地ブランド・産直品のPRなどを推進し、農業・農家の活性化をサポートしています。その後、地球環境保全や障がい者支援など活動の範囲を次々と広げています。

2009

タイで日系企業初の

トラクタ生産工場が竣工

本社工場が稼働

タイ国チョンブリ県で、クボタとタイ王室系企業サイアムセメントグループの合弁子会社「SIAM KUBOTA Tractor Co.,Ltd.」の本社工場が完成し、タイ国内向けに30馬力・36馬力の新型トラクタの量産を開始しました。タイで急増するトラクタ需要に対応するだけでなく、将来的には周辺諸国への輸出も視野に入れています。

インドでダクタイル鉄管生産

工場が竣工

カラプール工場が竣工

当社とインドのタタ・メタリクス社、日本のメタルワン社が2007(平成19)年に合弁会社として設立した「TaTa Metaliks Kubota Pipes Limited.(TMKPL)」のカラプール工場が3月に竣工しました。急速な経済成長で上下水道の整備が急がれるインド国内向けにダクタイル鉄管の製造を開始しました。また、水インフラの整備に向けて需要が旺盛な中東、東南アジア諸国向けには、当社がTMKPLから製品のOEM供給を受けて販売します。

2010年代

2010

水耕栽培事業を営む

特例子会社を設立

障がい者の自立支援や地域社会との共生、さらに耕作放棄地の活用による日本農業の活性化を目指して水耕栽培事業会社「サンベジファーム株式会社」を設立しました。当社では2社目の特例子会社として従業員12名でスタートし、レタスや水菜、小松菜などを地元スーパーや小売店へ出荷しているほか、クボタグループ社員食堂への提供や従業員向け販売もおこなっています。

また、遊休農地を利用した同社の「かなん農場」では、環境負荷を低減するため、太陽光発電システムや水の蒸発による冷却を利用した空冷システムなどを採用しました。

環境省より

「エコ・ファースト企業」

に認定

環境保全に関する取り組みを環境大臣に約束し、業界のトップランナーとして先進性が認められた企業が認定を受ける「エコ・ファースト制度」。当社は「食料・水・環境」の分野で社会に貢献する企業グループとして、地球温暖化防止や循環型社会の形成に向けた取り組み、化学物質の適正な管理、生物多様性の保全に向けた活動などを約束し、この年「エコ・ファースト企業」に認定されました。

2010

タイでコンバインの

生産を開始

アジアを中心とした生産拠点の拡大をさらに推進するため、タイの「SIAM KUBOTA Tractor Co.,Ltd.(SKT)」(現・SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd.)で普通型コンバインの生産を開始しました。

農家の所得増加や人手不足によって農業の機械化が急速に進むタイ国内の市場に応えるとともに、インド、ベトナムなど周辺国への販売拡大に備えて供給体制の拡充を図ったものです。

中国にポンプの製造・販売会社を設立

急速な人口増加に加えて都市への人口集中が進み、水不足や水質汚染が問題となっている中国において、日本の社会インフラ構築で蓄積した技術を活かすため、現地メーカーと合弁でポンプの製造・販売会社「安徽久保田三聯ポンプ有限公司」を設立しました。

当社からは水中ポンプの製造技術を新会社に供与して中国の下水道や雨水排水などに使用されるポンプを製造・販売するとともに、大都市から地方都市へインフラ網の拡大が進む東南アジアでの事業展開にも取り組みます。

2010

2010

世界共通の企業理念、

クボタグローバルアイデンティティ、

ブランドステートメント、ロゴの制定

経営のグローバル化が進展するなか、世界各国に展開するクボタグループ社員が国境や世代、階層を超えて基本的な理念や考え方を共有し、共通の価値観のもとで事業活動を推進できるよう「クボタグローバルアイデンティティ」を制定しました。

その内容は「スピリッツ(私たちの精神・姿勢)」「ブランドステートメント(私たちの約束)」「ミッション(私たちの使命)」からなり、ブランドステートメントの「For Earth, For Life」を強力に訴求していくため、ロゴタイプのデザインを変更。またミッションとして、人類の生存に欠かせない「食料・水・環境」の分野で課題解決に貢献していく強い意思を表明しました。

2011

世界で初めて米国CARB

第4次排ガス

規制に対応

産業用ディーゼルエンジン

地球環境保全の意識がますます高まるなか、米国カリフォルニア州大気資源局(CARB)のノンロードディーゼル第4次排ガス規制(56~130キロワットクラス)に対応。4リッター以下の産業用ディーゼルでは世界で初めて規制適合認証を受けました。

排出ガスに含まれるPM(すすなどの浮遊粒子状物質)を現行の1/10以下にする厳しい規制に対し、コンピュータで燃料噴射を制御する「コモンレールシステム」や排気ガスの一部を吸気に戻してNOXの排出を抑える「EGR(排出ガス再循環)システム」などを採用。コンパクトな設計を踏襲しながら、出力向上や低騒音化も実現しました。

サウジアラビアで

鋳鋼製品工場が竣工

石油化学プラントでエタン・ナフサの分解に用いる耐熱鋳鋼製の反応管を生産・販売するため、「Kubota Saudi Arabia Company, LLC」を設立しました。

中東では豊富な原油埋蔵量を背景に反応管の需要拡大が見込まれており、コスト競争や納期短縮、サービス向上が強く求められていました。また、サウジアラビアには世界展開する屈指のエチレン会社があり、地理的にも欧州や北アフリカに近接しています。

そこで、現地生産体制を確立し、同国内の需要獲得だけでなく世界展開への足がかりとしました。

中国で小型建設機械の

生産工場が完成

急速な経済成長が続き、建設機械の需要伸長が見込まれる中国で、当社は2003(平成15)年に小型建設機械の販売会社を設立し、2009(平成21)年からはレンタル工場で現地調達部品の部分組付けをスタート。さらに、コスト競争力の強化や為替変動リスクの回避、需要拡大に向けた供給力の増強を図るため、現地生産拠点「久保田建機(無錫)有限公司」を開設しました。

これによって小型建設機械の生産拠点は日本・ドイツ・中国の3極体制となり、需要変動に即応するグローバル体制の構築に向けて大きく前進しました。

香港に日本産米の

輸入精米販売会社を設立

日本の農業にとって大きな課題である海外需要の拡大を支援するため、香港に日本米の輸入精米販売会社「久保田米業(香港)有限公司」を設立しました。

同社では玄米を冷蔵倉庫で保管し、注文を受けてから自社製精米設備で精米して鮮度の高い状態で出荷。品質にすぐれた日本米を、よりおいしく供給することで海外需要の拡大に貢献します。

中国で水処理会社2社と

地域統括会社を設立

中国の人口増加や経済発展を見据え、2010(平成22)年のポンプ製造・販売会社に続いて合弁と独資の水処理エンジニアリング会社2社を開設しました。合弁会社の「久保田国禎環保工程科技(安徽)有限公司」は当社の高度水処理技術のコア製品である膜装置の生産やエンジニアリングノウハウを活かした水処理事業を展開。独資の「久保田環保科技(上海)有限公司」では産業排水再利用や農村部の環境対策などに取り組んでいます。

また成長著しい中国市場で、より戦略的な事業展開を図るため、中国国内の既存6社を統括して総合的なマーケティングを実施する当社初の地域統括会社「久保田(中国)投資有限公司」も立ち上げました。

2011

2011

「エコプロダクツ認定制度」の運用を開始

地球環境の保全を事業経営の最重要課題として位置付ける当社では、「省エネルギー(CO2削減)」「省資源・再資源化」「環境負荷物質の削減」の3項目について、社内基準を満たす製品を自社認定する「エコプロダクツ認定制度」をスタートさせました。

日本国内で販売されるクボタグループの全製品を対象として前述した3項目の評価点を算出し、合計が基準点以上の製品を環境配慮性能のレベルによって2段階で認定。認定した製品には独自のロゴマークと環境配慮に関する取り組み内容を表示して、エコプロダクツ製品の拡充を推進しています。

2012

「クボタ化水」を設立して

水処理事業を強化

創業以来、水関連事業に携わり、世界的な「水」問題の解決をミッションの一つとして展開してきた当社は、これをさらに加速させるため水処理エンジニアリング会社「富士化水工業株式会社」を完全子会社化し、「クボタ化水株式会社」として営業を開始しました。

日本国内では、当社が培ってきた公共上下水分野の総合力に対象会社が持つ民間産業排水分野の技術とノウハウが加わり、アジア各国においては当社の高度な水処理製品・技術と対象会社のエンジニアリング拠点を融合。日本国内外における水・環境事業の領域が一段と拡大しました。

2012

ノルウェーの作業機器

メーカーを子会社化

今後の食糧増産に不可欠であり、稲作の4倍ともいわれる世界の畑作市場。当社は将来性に満ちたこの新市場へ積極的に進出するため、ノルウェーのトラクタ用作業機器(インプルメント)メーカー「Kverneland AS」をM&Aで子会社化しました。

充実した品ぞろえとすぐれた技術力を持ち、ヨーロッパで高いブランド力を誇る同社の販売網と日本で培った当社のノウハウを融合させて大型機械や畑作機械のラインナップを充実させ、新市場開拓を図ります。

アジアの需要増に応えて

中国にエンジン生産拠点

中国を中心としたアジアで農業機械や建設機械、産業用機械の市場が拡大し、エンジンの大幅な需要増が見込まれることから、中国で立形ディーゼルエンジンの生産をおこなう「久保田発動機(無錫)有限公司」を設立しました。拡大する市場に向けた供給力の増強はもちろん、海外生産比率の向上によるコスト競争力の強化や為替変動リスクの低減を図ったもので、エンジン事業のさらなる拡大・発展を目指します。

2013

タイに部品の

調達・供給会社を設立

グローバルな事業競争が激しさを増すなか、世界各地から良質でリーズナブルな部品を安定的に調達する体制が不可欠となり、トラクタやコンバイン、エンジンなどを生産しているタイに「Kubota Procurement & Trading (Thailand) Co.,Ltd.」を設立しました。

同社はタイの調達先から、タイ国内はもちろん日本および世界の生産拠点へ部品を供給するグローバル調達体制を担うもので、これまで拠点ごとにおこなっていた部品調達業務を一元化することによるスケールメリットを価格交渉や品質改善に活かし、各国市場での競争力アップにつなげています。

米国で中型トラクタの

生産工場を新設

当社のトラクタ事業にとって最大の市場であり、今後は韓国、中国、インドなど新興国企業との競争激化が予想される北米の事業体制を強化するため、40馬力クラスのトラクタを生産する新拠点を開設しました。

1972(昭和47)年、米国に海外初のトラクタ販売会社を設立した当社は、その後、小型トラクタやトラクタ装着用作業機器(インプルメント)などを生産する2工場を設立して北米市場を開拓してきました。今回設立した中型トラクタ工場では、タイからの部品調達など世界最適地調達をおこなうことでコスト競争力を強化し、さらなる事業拡大を図っていきます。

日本産米の輸入精米販売会社を

シンガポールに設立

日本では食生活の多様化や人口減少などでコメの消費量が減り、農業を取り巻く環境は厳しさを増しています。当社では、コメの海外輸出を支援して日本の農業を活性化するため、香港に続く日本産米輸出拠点としてシンガポールに輸入精米販売会社「Kubota Rice Industry (Singapore) PTE Ltd.」を設立しました。

シンガポール国内に精米工場を建設して日本産の玄米を輸入し、現地で精米することによってシンガポールの消費者においしいコメを提供。日本産米のファンを増やして、輸出拡大を支援します。

カンボジアとラオスに

農機販売の新会社

当社とタイ企業の合弁子会社である「SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd.E111(SKC)」は、カンボジアに「Kubota Cambodia Co.,Ltd.」、ラオスに「Kubota Laos Co.,Ltd.」を、それぞれ100%出資で設立しました。

カンボジアとラオスはコメやサトウキビを中心とした農業国であり、農村部の労働力不足から農業の機械化が急速に進んでいます。両国のディーラーにトラクタやコンバイン、小型ディーゼルエンジンなどを販売してきた実績を活かし、新会社の設立でディーラー網の拡充やアフターサービスの強化を図り、事業の拡充を推進します。

2014

ICTによる農業支援システムと

対応農機を開発

今後、日本の農家は大規模化やコスト競争力の強化、農作物の高付加価値化を推進して、安心・安全でおいしい農作物を効率よく生産することが求められます。こうした変化をいち早く促すため、当社ではICT(情報通信技術)を活用した営農・サービス支援システム「クボタスマートアグリシステム(略称:KSAS)」を開発。同時にKSAS対応農機として農地ごとの作業記録や機械の稼働情報を通信できるトラクタ、モミの食味・収量測定機能付きのコンバイン、肥料散布量を電動で調整できる田植機を発売しました。

これらの農機を通してKSASに蓄積された情報を営農計画に活用することでコメの品質や収量向上に貢献します。

2014

フランスに大型畑作用トラクタの

生産会社を設立

を設立

畑作穀物市場へ本格参入するためのステップとして、フランスのダンケルク地区に「Kubota Farm Machinery Europe S.A.S.」を設立しました。

フランスは欧州における需要の中心地であり、ダンケルク地区は港に近く北米などへの輸出にも適した立地です。この地を拠点に欧米での大型畑作農機事業を拡大し、水田稲作市場と畑作穀物市場の双方でグローバルに活躍する総合農機メーカーを目指します。

2015

インドで現地ニーズに適合した

多目的トラクタの市場投入

インドのトラクタ市場は、年間需要が約60万台の規模を誇る世界最大の市場です。またインドでは、農作業のみならず、トレーラーをけん引して農作物や土木資材の運搬を行うなど、年間を通して多目的にトラクタが活用されています。

インドのトラクタ市場の本格的開拓に向けて、インド特有のニーズに対応した多目的トラクタを開発しました。従来機より重量があり、高いけん引力を発揮するほか、耐久性にも優れ、農作業だけでなく、農作物や土木資材の運搬など多用途に用いることができます。

米国の生産拠点が小型トラクタ等の

累計生産100万台を達成

米国の製造会社「Kubota Manufacturing of America Corporation(KMA)」が四輪製品生産開始から21年で、累計生産台数100万台を達成。10月にはジョージア州知事、在アトランタ日本国総領事、ゲインズビル市長などの来賓や関係者の方々を招待した記念式典をKMAにて開催しました。

KMAでは、より競争力の高い工場づくりを目指し、さらなる事業拡大を生産面から支えるために、生産能力増強とともに現地の製造部門と研究開発部門が一体となった原価低減活動などの取り組みを推進していきました。

2016

グレートプレーンズマニュファクチュアリング社をM&Aにより子会社化

インプルメント(農用作業機器)分野における販売提携を結んでいたGreat Plains Manufacturing, Inc.(GP社)を、M&Aにより子会社化しました。

GP社をグループ内に取り込むことで、従来からの提携を発展させ、各種シナジーの実現を通じて北米でのトラクタ事業強化を図っていきました。また、2012(平成24)年に買収した欧州で高いブランド力を有する総合インプルメントメーカーのクバンランド社の牧草インプルメントに、北米の農法に適合したGP社の種まき・耕起インプルメントを加えることで、北米市場におけるインプルメント製品のラインナップを強化・拡充しました。

タイに農業機械の研究開発拠点を開設

ASEAN地域での農業機械事業のさらなる拡大に向け、タイのSIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd.(SKC)に研究開発拠点を設置しました。

これまでタイでは、エンジン製造から農業機械の製造、販売・サービスまで一貫体制を構築し、タイ国内および周辺国での農業の機械化に貢献してきました。成長するアジア新興国地域に密着した研究開発を強化することで、現地の作物、ほ場条件、作業体系に適した農業機械の研究開発を進め、ラインナップの強化とスピーディーな市場投入を図っていきました。

米国に水・環境分野の研究開発拠点を開設

研究開発体制のグローバル化の一環として、水・環境事業での初の海外研究開発拠点を米国オハイオ州カントン市に設立しました。

当社は1980年代後半から膜分離活性汚泥法(MBR)の技術開発に取り組み、世界各地に液中膜を供給して水・環境問題の解決に貢献してきました。北米に研究開発拠点を設けることにより、現地の気候や水質に合った膜システムの設計・運転管理に関わる研究開発の強化を図りました。また、北米でのMBR事業の拡大を目指し、北米市場のマーケティングや大学・研究機関等との共同開発により、水処理に関わる新技術の開発も進めていきました。

2017

欧州統括会社を設立

当社は1974(昭和49)年、フランスにKubota Europe S.A.S.を設立して以来、国別に農機、建機、エンジンの製造・販売子会社を設立し、欧州機械事業の拡大を図ってきました。

事業運営を国別から事業別へ転換し、欧州内での各事業の最適運営を図るため、オランダのニーウフェネップに欧州の機械事業統括会社「Kubota Holdings Europe B.V.」を設立しました。欧州機械事業統括会社を通じて、お客様第一主義と現場主義を徹底し、グローバルメジャーブランドの実現に向け、欧州での事業のさらなる拡大を図っていきました。

2018

福島県双葉町

減容化施設における

廃棄物

処理業務に参画

日本の100%子会社・クボタ環境サービス株式会社が参画している特定共同企業体が、福島県の「双葉町減容化施設における廃棄物処理業務」を受注しました。2011(平成23)年3月の東日本大震災により発生した可燃性の災害廃棄物を処理する仮設焼却炉において、発生した焼却灰とばいじんを減容化する溶融施設の建設・運営業務を担います。

2019

2019

日・欧に「イノベーションセンター」を設置

当社事業領域における新たな事業、製品、サービスの創出を推進する部門として「イノベーションセンター」を設置しました。地域ニーズにきめ細かく対応するため日本と欧州に設置し、将来的には他の地域での設置も視野に入れています。

同センターが主体となり、オープンイノベーション(社外パートナーとの連携)を推進。ICTやAIなどの先進技術を積極的に取り込み、新たな価値創造を目指します。

2020

2020