近30年の事業拡大

100周年から130周年へ

GMB クボタへの飛翔

2020年、私たちクボタは創業130周年を迎えました。

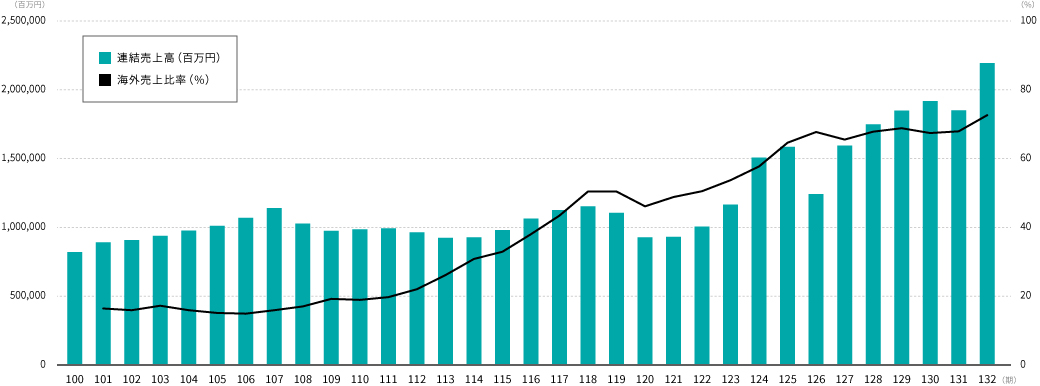

30年前、100周年を刻んだ 1990年時点のクボタグループは、世界で従業員数約1万5,000人。売上高およそ8,200億円でした。

そして現在※1、連結会社は世界120ヵ国に180社を超え、従業員は約5万2,000人、売上高は3兆207億円となり、海外比率が約8割を占めるグローバルカンパニーへと飛躍を遂げました。

GMBクボタを目指したこの間の大きな成長は、「For Earth, For Life」の思いのもと、世界の国々で現地の人々と共に汗を流し、さまざまな事業を着実に積み重ねてきた証しとも言えます。

「食料・水・環境」分野で世界に貢献を果たすため、挑み続ける私たちの30年の軌跡をご紹介します。

連結売上高と海外売上比率

1990年代

1990年~1999年(平成2年~平成11年)

創業第2世紀、新たなクボタの出発

100周年を機に「株式会社クボタ」へ

大阪で国際花と緑の博覧会が開催された1990年、クボタは創業100周年を迎えました。久保田鉄工株式会社から「株式会社クボタ」へ……。創業時からの「鉄工」を外し、多様な事業内容を表す社名へ変更したのは、この時でした。そして、しなやかな躍動感を表現したコーポレートシンボルを制定しました。

1990年代の日本社会は、バブル経済の

こうした時代にあってクボタは、社会と共に歩む姿を模索し、「美しい日本をつくろう。」というスローガンのもと1993年に「創業2世紀ビジョン」を策定、新クボタの創造へと向かいました。

「環境のクボタ」を鮮明に

新たなクボタ創造の一つが、環境関連事業の積極的な取り組みでした。そもそもクボタの事業は、明治後期における水道用鉄管の製造から始まり、コレラなど水系伝染病の撲滅に寄与してきました。「社会の皆様に役立つ製品を」との信念は、クボタに一貫して育まれてきたDNAです。

1990年代の日本では、ごみ焼却炉から排出されるダイオキシンが社会問題化するなど、環境に影響を与える有害物質の削減やごみの減容化などが求められました。クボタは焼却灰を処理する溶融炉やスーパーごみ発電設備などを開発。1999年には、水中ダイオキシン分解装置が日経優秀製品・サービス賞優秀賞を受賞しました。

クボタが設計・施工した国内初のスーパーごみ発電システムを導入

またこの時期から、地球温暖化がもたらす自然・生態系への影響が大きくクローズアップされ始めました。温室効果ガスの排出削減が世界的な課題となり、1997年には京都議定書も採択されます。クボタはクリーンなディーゼルエンジンの開発をいち早く進め、1993年に世界で初めて米国カリフォルニア州の規制(ULG排気ガス規制)をクリアしました。一方、社内でも環境経営を推進し、1992年に「クボタ地球環境憲章」を制定、1995年には法や条例を上回る厳しい基準を設けた環境監査制度を開始しています。また国際的な環境計画に関わる人材養成を目的とした東京大学の講座開設も支援しました。

廃棄物処分場の浸出水などに存在するダイオキシンや農薬などの有害物質を分解・無害化する装置。1998年に国内1号機が稼働

阪神・淡路大震災が発生したのは1995年でした。クボタは被災した事業所の立て直しと被災地の支援にあたりました。この震災では多くの水道配管が破損・水漏れしましたが、クボタが開発・製造していた耐震型ダクタイル鉄管は、激震にも耐える性能を有することが明らかになり、耐震管の普及にも貢献しました。

農業機械による食料分野、水道管を中心とした水分野に加え、環境関連分野を強化し、現在のミッションとする「食料・水・環境に関わる社会課題の解決」へとつながる事業軸へ集中していったのが1990年代のクボタでした。

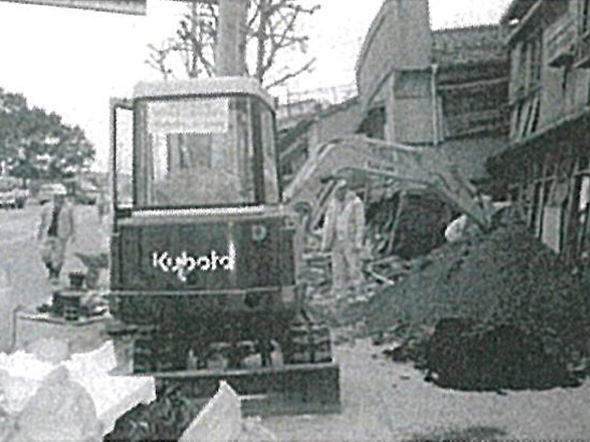

阪神・淡路大震災ではミニバックホーなどを提供。狭い場所でも活躍し復旧に貢献

海外現地生産体制の拡充

1990年代の世界は、東西冷戦の

クボタはすでに1976年、日本企業で3社目となるニューヨーク証券取引所への上場を果たし国際化を進めていましたが、1990年代は海外での現地生産を本格化させた時代と言えます。この端緒となったのが、1989年から着手したドイツでの小型建機、そして北米でのトラクタ用作業機の製造でした。

クボタの海外展開の特長は、開発担当者が現地に入り込み、目と耳と手でニーズを把握し、“現場”に根ざした製品を開発・提供することにあります。1969年から事業展開を開始した北米では、「ディーゼル・コンパクト・トラクタ」という新たな市場を生み出し、ガソリンエンジンが主流だったガーデニング市場で高いシェアを築いていました。1997年にはエンジン分野の現地法人を設立、高馬力トラクタの開発やエンジンをカスタマイズするアプリケーション・エンジニアリングを進めました。

経済成長を遂げつつあった中国では、農業分野でも近代化・機械化の機運が高まり、1998年からコンバインの製造販売を開始したほか、同じ年には、石油化学市場向け鋳鋼品の製造販売も開始しました。

稲作収穫の機械化など現地ニーズにマッチしたコンバイン開発を推進

水事業においても、下水や汚水を処理する液中膜排水処理システムを英国で受注し世界展開を開始したのが1998年でした。クボタは1991年に、MBR(膜分離活性汚泥法)のパイオニアとして液中膜の販売を開始しています。微生物による分解処理と膜によるろ過を組み合わせることで、濁りだけでなく大腸菌など有機物の除去を可能とした独創技術です。

地球社会の一員として、世界の国々にしっかりと根を張り出した…。このように語ることができる1990年代のクボタでした。

処理水は河川放流のほか散水などにも再利用可能。メンテナンスが容易など多くのメリットがある

2000年代

2000年~2009年(平成12年~平成21年)

グローバル展開を本格化、世界の課題に立ち向かう

拡・本業──各国で存在感を高める

21世紀を歩み始めた世界は情報技術が急速に進展し、人々はインターネットを通じ国境を超えてつながるようになりました。このような変化は経済活動の在り方も革新し、世界は経済的な結びつきをさらに深めグローバル化の時代を迎えました。

好景気が継続した米国、経済・社会の統合が進んだ欧州に加え、BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ)などの新興国が台頭し、とりわけ中国は高い経済成長を持続しました。しかし2008年に世界的な金融危機、いわゆるリーマン・ショックが起こり、世界経済全体の大きな落ち込みも経験しました。

バブル経済崩壊後の停滞期を抜け出せないままの日本では、公共事業が縮減される一方、人口減少や地方の創生が大きな課題となりました。農業就業人口も200万人台へと減少し高齢化も進みました。

このような2000年代の世界と日本にあってクボタは、培った強みを活かし市場領域を広げる「拡・本業」の経営方針のもと、民需・海外市場へ大きく舵を切りグローバル展開を本格化させます。この方針を端的に示す例が、2004年に北米で販売開始し大ヒットした多目的四輪車「UV(ユーティリティ・ビークル)」でした。

一方で社会課題を見据えた事業や活動も加速させます。2000年から取り組んだ豊島廃棄物処理事業への参画は、循環型社会のモデルづくりへの挑戦でした。2008年から取り組んだ「クボタeプロジェクト」は、農業・農家のサポートを目的に開始した社会貢献活動でしたが、環境保全や障がい者支援などへ活動範囲は広がっていきます。

クボタグループの社是・経営理念・行動憲章・行動基準を制定したのは2006年でした。この時期の企業スローガンは「社会の底力」。「水と土と空と、人のために。」「美しい日本をつくろう。」をサブスローガンに掲げました。

瀬戸内海に浮かぶ豊島に不法投棄された大量の産業廃棄物。クボタはその処理にあたり、全量資源化を掲げ十数年に及ぶ奮闘の末に完了させた

2009年度のクボタの業績(連結売上高)は、1兆1,000億円を超える規模へ拡大します。日本経済が低迷する中で果たした企業成長。その背景には、今日へとつながるグローバル・クボタの基盤づくりがありました。

北米伸張・アジア拡大、海外売上高比率が5割を突破

クボタは2000年代に海外市場の開拓に本格的に取り組み始め、2008年度の海外売上比率が50%を突破するまでになりました。この拡大を牽引したのが北米の機械事業であり、アジア市場の開拓でした。

プラザ合意(1985年)後の円高が重くのしかかっていた北米市場では、2000年代に入りガーデニングに対応したディーゼルエンジン搭載のトラクタが新たな市場を獲得。多目的四輪車「UV」の大ヒットとともに、農業分野にとどまらない領域を創造し支持を広げました。この成功の背景には、日本で培った経験を応用したディーラー網の強化策も寄与しました。また現地生産も進め、2006年にはトラクタと両輪で活躍する作業機器(インプルメント)の新工場を竣工させました。

頑丈でコントロールしやすい構造、小型ディーゼルエンジン搭載などが評価され大ヒット

アジアでは、コンバイン需要が高い中国で、耐久性やアフターサービスの充実が評価されクボタ製品が浸透、現地生産も開始しました。農業機械化が進むタイでは2009年から、日系企業初となるトラクタ生産を開始しました。世界最大のトラクタ市場であるインド、急速に経済発展を遂げるベトナムで農機市場を開拓し始めたのは2008年でした。

このほか欧州では畑作市場への参入を開始。日本では“熱血商品”と銘打った商品群の投入によって、2004年には主要5機種の台数ベースシェアが4割を超え、トラクタの累計生産台数は、2005年に300万台を突破しました。

日本・北米・欧州・アジア。この世界4極体制の構築へ本格的に動き出したのが2000年代のクボタです。

タイ王室系大手企業と合弁で設立。日系企業では初めてとなるトラクタ生産を開始

小型建設機械で世界シェアトップ、水・環境分野で液中膜事業を世界へ拡大

2000年代のクボタは、農業分野にとどまらず、建設機械事業や水・環境事業でもグローバル化を進めました。

建機事業ではミニバックホーが支持を広げ、2002年に販売台数世界1位を達成、以来、シェアトップを継続しています。著しい経済成長により建設需要が高まった中国でも、2003年に販売会社を設立してディーラー網の整備と市場開拓を進めました。

人が生きる上で最も身近な存在である水環境は、自然条件やインフラ整備が国・地域ごとに異なり、多様なニーズへの対応が求められます。クボタは水事業のパイオニアとして、様々な課題解決に貢献しました。

世界で幅広く使用される小型建設機械ミニバックホー。最大の強みのひとつが、オペレーターが使いやすい機能・操作性

2000年代に開花した技術の一つが、MBRを用いて下水や産業排水を浄化する液中膜事業です。この事業促進のため、2001年に英国、2005年に米国に現地法人を設立、欧州や北米を始め世界各国へ事業を拡大し、現在までの納入実績は世界シェア2位となる6,000件を超えています。

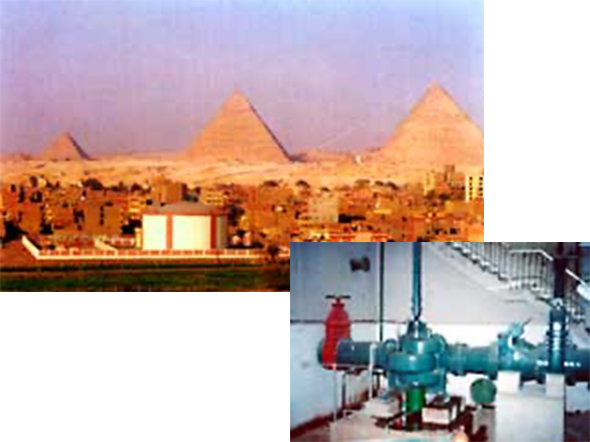

またエジプト・ギザでは10年がかりで進めてきた上水道供給施設が2000年に竣工。市民100万人の飲料水確保に貢献するこのプロジェクトを始め、人が生きる上で欠かせない水環境を整備する事業を各地で推進しました。

水事業の展開にあたっては、過酷な条件下で2009年に操業を開始し、後に撤退を余儀なくされたインドでの水道用鉄管製造事業の事例もあります。こうした苦しい経験を活かして世界へ水事業を拡げようとしてきたクボタ。その根底にあるものは、「社会の皆様に役立つ製品を」とのクボタDNAの継承にほかなりません。

ピラミッド観光で有名なギザ市で、クボタのポンプ設備、ダクタイル鋳鉄管を納入。ギザ市民の暮らしの改善に大きく貢献

2010年代

2010年~2019年(平成22年~平成31年/令和元年)

For Earth, For Life~世界に貢献するグローバル企業へ

GMBクボタを掲げ、食料・水・環境分野に注力

リーマン・ショックを経た2010年代の世界。先進国では成長の勢いが低下した反面、新興国が内需主導型の成長へシフトするなど、世界経済の

人口減少社会へ移行した日本では緩やかな経済成長が続きましたが、働き手不足が

2010年に創業120周年を迎えたクボタは、新たなグループスローガン「For Earth, For Life」を掲げ、世界の「食料・水・環境」分野の課題解決にあたる企業姿勢を鮮明に打ち出しました。

この5年後、国連は「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択。貧困や飢餓の撲滅、安全な水の確保、気候変動への対応といった世界が直面する課題を示し、17の目標を設け、達成を目指す取り組みです。クボタは、自らが掲げる事業使命と方向性を同じくするSDGsを羅針盤として、人が生きる上で不可欠な事業を通じた世界への貢献を改めて誓いました。

この時代のクボタの大きな取り組みが、世界の食糧問題を見据えた畑作市場への展開であり、生産性向上を目指した精密農業への挑戦でした。また、安心な水の供給と再生に寄与するため、とりわけアジアにおいて多様な水インフラの整備に取り組みました。

中国や欧州に統括会社を設け、世界4極で現地の課題やニーズに徹底して寄り添う事業を展開したクボタは、2020年度には連結売上高1兆8,532億円へ拡大し、うち海外比率が7割近くを占める企業グループとなりました。

世界に貢献する「GMB(グローバル・メジャー・ブランド)クボタ」を掲げ、4万人余の従業員が挑戦した成果でした。

飢餓をゼロに──畑作、精密農業への挑戦

世界の畑作面積は稲作の4倍規模とされます。人口が増加する地球社会の食糧問題を見据え、クボタは畑作市場への本格的な参入を決断。試作を繰り返した末、2014年に畑作用大型トラクタ「M7001」シリーズを完成させ、フランスに新設した工場で量産を開始しました。国際見本市で高い評価を得たこの製品は、グループ化したKverneland Groupとのシナジー効果を発揮し、欧州・北米で支持を広げていきます。米国では2017年にテキサスへ販売拠点を移転、畑作中心地での活動を本格化させました。

パリの国際農業見本市で「MACHINE OF THE YEAR 2015」を受賞。精密農業に対応する統合制御性が高く評価された

アジアでは世界最適地生産を進める中で、モノづくりを担う開発から生産までの一貫体制をタイを拠点に整備し、地域特性豊かな各国農業に寄り添った農機開発を進めました。この成果の一つが、世界最大規模のトラクタ市場・インドで2015年から販売開始した多用途対応トラクタ(マルチ・パーパス・トラクタ)です。2018年には現地トラクタメーカ(Escorts社)と合弁会社を設立しトラクタ製造事業を展開。またカンボジアやラオス、ミャンマーでも現地法人を設立し農機販売を開始したほか、中国でも2017年から畑作市場向けのトラクタやホイールコンバインの生産を始めました。南米やアフリカの農場でもクボタの製品は活躍し、トラクタの世界総生産台数は400万台を超えました。

就農者の高齢化や大規模農業への対応が課題とされる日本では、スマート農業を提案。ICT(情報通信技術)やロボット技術をいち早く取り入れ、農業を“見える化”して効率化する営農支援システム「KSAS(Kubota Smart Agri System)」、無人で自動運転作業が可能な各種農機、作業負荷を軽減するパワーアシストスーツなども実用化しました。

こうした取り組みは日本に限らず、高度な農場管理によって、高収量・高品質な農作物の効率的な生産を目指す精密農業、その世界的な推進に大きな貢献を果たしています。

農業だけでなく生活面でも使用されるインドのトラクタニーズを踏まえ、燃費や操作性にも優れたマルチなトラクタを開発

一方、ミニバックホーのパイオニアとして販売世界1位を継続する建設機械事業においても、2011年には中国で建機生産を開始し供給力を向上、世界の建設現場で存在感を高めています。

農機・建機の心臓部と言えるのがエンジンです。クボタが産業用小型汎用エンジンのグローバルリーダーと目されるのは、あらゆるニーズに対応し2,000種類ものラインアップを取り揃えているが故。環境性能面でも、世界に先駆け第4次排ガス規制に適合した小型ディーゼルエンジンを2011年に開発したほか、厳しい欧州の排ガス規制Stage Vにも対応。製品にとどまらず事業経営全般においても、2010年に環境省からエコファースト企業に認定され、エコプロダクツ認定制度を運用開始するなど、環境経営を積極的に推進しています。

2012年に香港、2013年にシンガポールに日本米の輸入精米販売会社を設立。日本農業の大きな課題である輸出拡大を支援

安心・安全な水と環境を世界中に

グローバル化の進展は、新興国にも大きな変化をもたらしました。とりわけアジアでは経済発展に伴い社会インフラの整備が進み、水環境分野でも改善が急がれました。クボタは2010年代半ばから、ミャンマーやバングラデシュなどアジア各国で水道管・排水管、水処理施設の整備、浄化槽の設置といった数多くの水・環境事業に取り組み、安全で衛生的な生活向上に寄与しています。中国でも2010年から水事業に本格参入しました。

長きにわたり信頼関係を築いてきた中東諸国では、河川がなく下水の再処理が重要となるオマーンで、液中膜技術によって中東最大の下水処理施設建設に貢献。国土の多くが乾燥地帯で水の確保が重要なカタールでも、クボタの水道管(ダクタイル鉄管)が500km以上にわたり敷設されました。

2011年の東日本大震災、タイの大洪水など自然災害では、建機による

欧米や日本などの先進国でも、水道インフラの更新、災害への備え、施設の高度化などが求められています。クボタは2010年に耐震水道管「GENEX」を開発、災害に備えた新たな水道インフラの整備に寄与しています。GENEXは米国ロサンゼルス市でも採用され、またカントン市では水再生施設も手掛ける中で、同市に海外初となる水・環境分野の研究開発拠点を開設しました。

日本では高度浄水処理施設の約8割に、クボタ処理装置が採用されるほど高い信頼が寄せられています。水環境施設でも維持管理の効率化が課題とされるなか、遠隔監視や診断などIoTを活用して水環境を見守る新たなサービス「KSIS(Kubota Smart Infrastructure System)」も開始しました。

循環型社会の構築に貢献する環境事業においても、東日本大震災の復興に寄与する福島県双葉町の廃棄物処理業務に2018年に参画するなどクボタの技術は幅広く活躍しています。

大規模経済特区で2015年に上下水処理施設を建設

2020年代

2020年(令和2年)

創業130周年、人の未来を支え続ける

命を支えるプラットフォーマーとして

2020年、クボタは創業130周年を迎えました。この年、世界は誰もが想像しなかった危機にさらされました。新型コロナウイルスによる感染症です。各国で多くの人命が失われ、人々の外出が制限され、生活や経済活動は激変しました。人類がかつて経験したことがない急速で全世界的な感染拡大です。

振り返るとクボタの創業は、日本近代化の中で

コロナ禍は、水分野にとどまらずクボタが連綿と取り組んできた事業の存在意義を改めて喚起させました。それは、「食料・水・環境」の分野で培ってきた事業の一つ一つが、人々が生活するうえで欠かすことのできない製品・サービスの提供であり、どのような環境下にあっても社会を支え続けることが大切だということです。

2021年、クボタは今後10年間を見据えた長期ビジョン「GMB2030」に着手します。このビジョンで私たちは、あるべき姿を「豊かな社会と自然の循環にコミットする“命を支えるプラットフォーマー”」と位置付けました。これを「食料の生産性・安全性を高める」「水資源・廃棄物の循環を促進する」「都市環境・生活環境を向上させる」という3つのソリューションに取り組むことで実現しようとしています。

131年目を歩み始めたクボタグループは、世界120ヵ国以上で事業を展開。180余の関係会社、4万人を超える従業員から構成されます。各国の従業員は、社外においても、地域ごとの課題に即した様々な社会貢献活動に取り組んでいます。

クボタの近30年は「食料・水・環境」の分野において、世界各地で課題と真摯に向き合い、地域に根ざす取り組みを重ねた結果、グローバルに大きく広がった時代でした。

これからの世界は、気候変動や地球温暖化、自然災害、また感染症など様々な問題が相互に絡み合い、ますます複雑さを増すことでしょう。このような社会にあって、たとえいかに困難であっても課題解決に挑むことこそ、「命を支えるプラットフォーマー」クボタの使命です。

私たちクボタは、130年にわたり培った「食料・水・環境」における技術と知見の全てを活用し、イノベーションを起こし続けることによって、世界の人々に貢献していきます。