Our Challenges

新たな販路で、おいしいを多くの人へ

日本のおいしい農産物をさらに多くの人へ

新たな販路開拓で、トータルソリューションを実現

- 日本

- 2010年代

直売所や6次産業化※1など独自の出口戦略で「売る」ことの課題に挑む

近年、例えば朝食はパン、昼はラーメン、夜はパスタにするなど、日本人の米食の回数が減っている。そのため米の消費は年々低下し、日本農業を支えてきた稲作農家は難しい立場にいた。この状況を脱するためには生産の低コスト化や高品質化はもちろんだが、新たな市場、つまり販路の開拓も希望の一手だった。

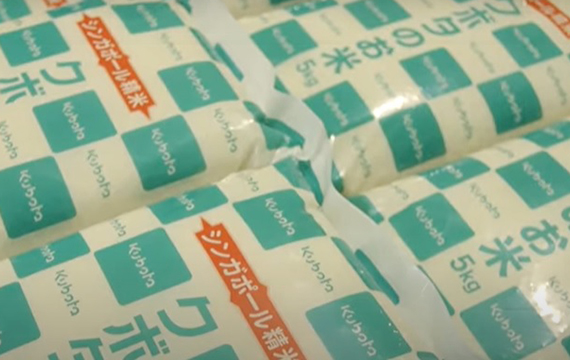

クボタには、これまで稲作農家に支えられ成長してきたという強い思いがあり、恩返しの意味も含めて農家の力になりたいと長年考えていた。その解決策の一つとして発想したのが同じ米食文化をもつ東南アジアへの米の輸出だった。クボタは日本有数の米産地・新潟県の稲作農家に打診、2011年、共同で「日本米輸出プロジェクト」をスタートさせる。ターゲットにしたのは経済成長著しい香港とシンガポールだ。ただここで不安が頭の中をよぎる。香港やシンガポールの米は長粒米であり、日本の中粒米のように粘り気のある米が受け入れられるのかどうか、また炊いて食べる文化がないのも課題であった。そこでまず、現地の日本食レストランから開拓を始めた。もともとクボタには、欧州やアメリカをはじめ自ら海外の販路を切り開くという開拓者精神があった。そこに世界的な日本食ブームが追い風になり、日本米は徐々に現地の人に受け入れられていく。加えて、玄米で輸出して現地精米することで鮮度を保つ取り組みや、業務用炊飯器「ライスロボ」を現地に導入して米を蒸す・煮るという現地文化に「炊く」ことを提案するなど次々と工夫を重ね、「クボタの米は、おいしい米」というイメージの定着を図った。輸出量は順調に拡大し、2018年には4,000tを超えた。これは日本の中でトップシェアである。クボタは日本農業に米の輸出という新たな道を開いたのである。

一方、国内においても米市場の活性化に役立つ取り組みを始めていた。熊本県に玄米パンと玄米パスタのお店「玄氣堂」を開設。健康志向が高まる中、身近なヘルシー食材として栄養豊富な玄米の認知を広め、多くの方に米に関心をもってもらうことが狙いだ。同時に、米の生産から加工品の製造、販売まで6次産業化を定着させることで農村の活性化もめざす。ほかにも、農産物の直売所を設け、近隣農家の販路のお手伝いをするなど、クボタは「売る」ことのサポートを通して「儲かる農業」の実現と、農家を元気にすることによる地域の活性化に貢献している。

- ※16次産業化 農林漁業者(1次産業者)が、農畜産物・水産物の生産だけでなく、食品加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)にも取り組み、それにより農林水産業を活性化させ、農山漁村の経済を豊かにしていこうとするもの。1次×2次×3次で6次産業という

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る