1890~1920年代

クボタの原点。

鋳物とはかりのはじまり

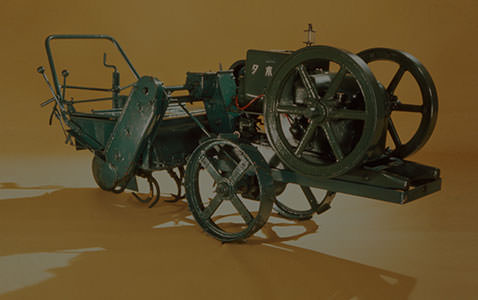

衡器用鋳物部品 分銅 はかり

1920年代にクボタが製造した台はかり

1890年、クボタは「大出鋳物」として独立開業し、高い鋳物技術で各種はかりの分銅や部材の鋳造を始め、高い評価を得ます。その後、度量衡法が改正されると、新しい重量単位の「台はかり」の需要が増大。本工場で製品・部品を量産し、事業は急成長します。

メートル法の浸透と産業近代化へ一役。制作免許を取得し、本工場で製造開始

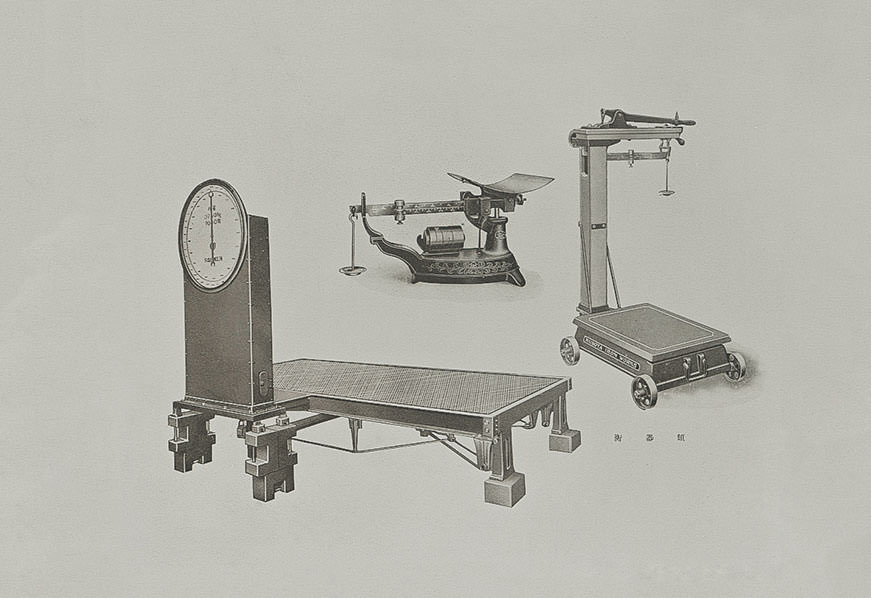

1921年、工業製品の規格統一による産業合理化を目的とする度量衡法の改正で、重量の単位が「貫」から「キロ」に変わったことから、新しいはかりが必要になりました。一時期、事業は鉄管や機械の製造が主体となっていたものの、もともと衡器(はかり)は創業以来の強みでした。「台はかり」「上皿さおはかり」の全国的な需要増大を見込んで、専門の設計技術者と職人を招いて試作を重ね、1924年に衡機制作免許を取得。本工場で製造に着手します。ほどなく市岡工場も開設し、月産各120~150台を目標に展開していきました。

衡機制作免許取得後に製造した、台はかりと上皿さおはかり

衡機制作免許取得後に製造した、台はかりと上皿さおはかり

規格衡器部品を全国へ供給。シェア過半の大躍進で、盤石な事業基盤を確立

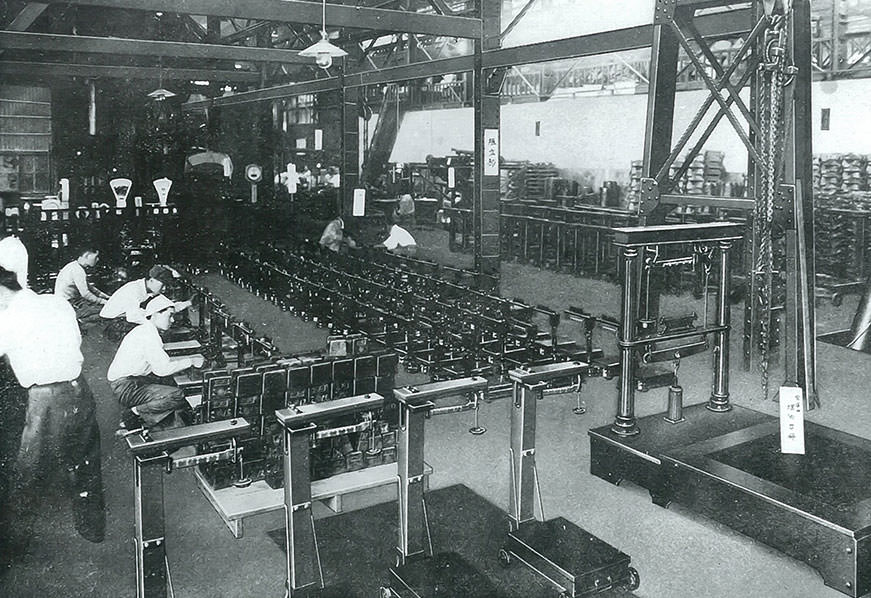

1919年、「度量衡及び工業製品規格統一調査会」が台はかりと上皿さおはかりの規格化を推進。1925年には商工省に認可され、規格衡器として急速に普及します。この際、中央度量衡検定所からの要請で、クボタは衡器規格部品の試作を引き受けます。部品の品質を安定させるため、何度も金型を修正して試作を完成。この実績に基づいて1926年、衡器部品供給営業の登録をし、全国の衡器メーカーに部品の供給を始め、そのシェアは過半に。その需要増加に対応するために、1928年船出町工場(本工場を改称)の衡機工場を増設します。

船出町工場内の衡機組立工場の風景

船出町工場内の衡機組立工場の風景

1930年代

生産工程の合理化で、

「はかり」の重要性が高まる

1930年代、鉄工をはじめ電力・ガス・セメントなどの産業は活況を呈します。各企業は生産工程の標準化・省力化を加味した合理化設備を導入、計量士を配置する事業所が増えるなど、「はかり」に対する認識が高まります。

スクロールして次のストーリーを見る

1930年代

産業用はかりへの本格展開

産業用はかり

鉄鋼や鉱山向けに開発した巨大なクレーンスケール

はかり事業の伸展を期し、台はかりなどの規格衡器に加え、産業用はかりの試作研究も重ねてきたクボタ。ひたむきな取り組みがついに実ります。満州事変以降の好況下、各産業・企業の「はかり」に対する認識が高まり、産業用分野進出の時を迎えるのです。

好景気に沸く産業界。「はかり」への認知が高まり、産業用の衡器生産に挑む

昭和恐慌を脱し、回復をとげた重化学工業分野。その際、重要視されたのが物を正確に計測する「はかり」です。昭和初期の不況で、はかりの生産は停滞しましたが、クボタは将来のはかり事業の伸展を期して試作研究に取り組んでいました。同年、クボタははかりの全機種を生産できる第2類の免許を取得。将来に備えて研究を続けてきた自動連続計重機や大型貨車計重機などの技術が実を結び、産業用はかりへ本格的に進出。幅広い機種の衡器開発に注力し、日本の産業を支えていきます。

高品質な鋳造部分が強み。他社の追随を許さない独自技術を生かして、産業発展に貢献

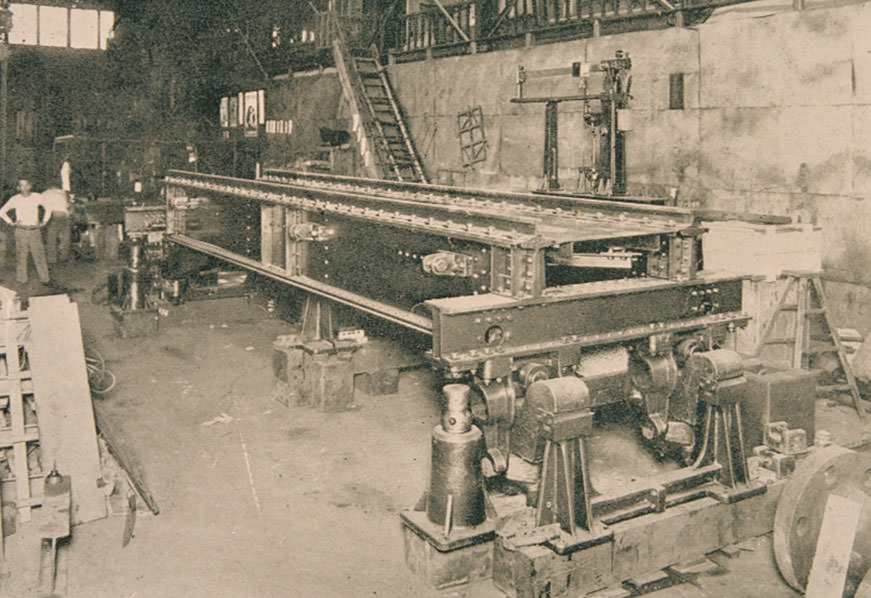

クボタ製衡機の特色は、計量物を乗せる薄い鋳物製の台部やテコに当たる槓杆部(こうかんぶ)などの高品質な鋳造部分にありました。これらの部品は、ひずみや割れがなく、精度が要求されるはかりの品質安定に貢献。その技術を基盤に産業用はかりの開発を進め、顕著な成果を挙げます。1932年に、コンベヤーで運ばれる石炭を連続計重するコンベヤースケール1号機を東京瓦斯(株)へ納入。翌年、同社へ鉄道省規格型の秤量30tの貨車計重機を納入しました。1935年には専用工場を新設し、大型産業用はかりの本格生産体制は万全なものとなりました。

東京瓦斯(株)へ納入した貨車計重機1号

東京瓦斯(株)へ納入した貨車計重機1号

全国の「はかり」ニーズを調査し、各産業に合った製品を次々とリリース

はかりの種類やそのニーズは産業ごとに多岐に渡ります。クボタの営業マンと技術者は全国の度量衡検定所を回り、その設備や技術動向を調査し、次々に製品を開発していきます。セメント・ガラス・食品分野向けに、原料の連続定量計重を可能にするホッパースケール、原料を一定比率で連続配合するポイドメーターを発売。また、鉄鋼や鉱山向けの鋼材用計重機や溶銑車用計重機、クレーンスケールなどの製品も供給。さらには、不正計量を防止するB型レジスター、カード方式の自動記録装置を開発して、各種計重機に組み込みました。

1950~1960年代

高度経済成長前夜。

FAという概念の萌芽

戦後復興を経て、経済白書で「もはや戦後ではない」と発表された1956年、高度経済成長の前夜とも言うべき時代。次第に労働力不足が顕在化し、設備の自動化・省力化という、いわゆるファクトリーオートメーションが求められるようになりました。

スクロールして次のストーリーを見る

1950~1960年代

産業用はかりの多様化。

電子はかりと自動販売機の誕生

電子はかり 自動袋詰装置 自動販売機

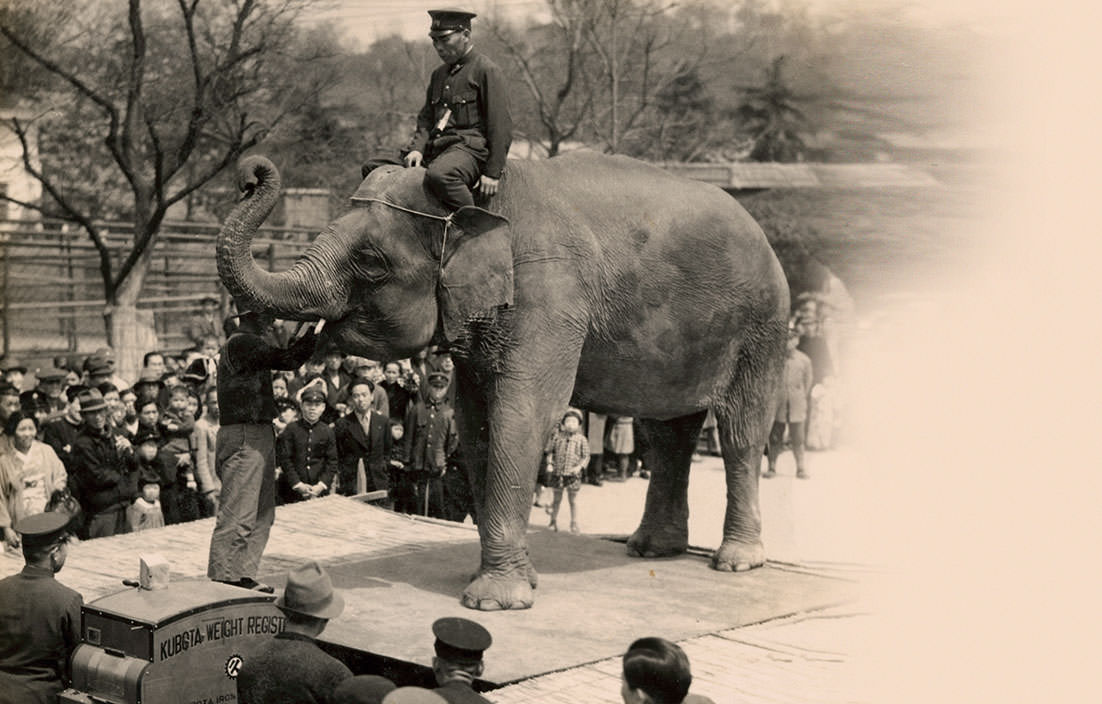

大阪・天王寺動物園の象の「春子さん」を検量するクボタ製大型台はかり

産業用はかりのニーズが高まる中、クボタは多様なはかりを開発する一方、はかりの電子化を推進。そこで得た自動制御・データ処理技術ははかりのシステム化を加速させ、原料の制御システムや自動袋詰装置、自動販売機の開発へとはかりの事業領域を拡大します。

設備投資の増大に合わせ、産業用はかりの多様化が進行

終戦後、クボタは戦災により不足した「台はかり」などの規格はかりの生産から再開。また、復興に向けてインフラ整備が進むにつれ、鉄鋼をはじめ設備投資が盛んに行われるようになります。産業の復興に伴い、貨車計重機や自動連続計重機などの受注が増加。そして、クボタの産業用はかり事業は再び動き出します。1951年、日本初のインゴットスケールを八幡製鉄(株)(現・新日本製鉄)に納入したほか、1953年に焼結用ポイドメーター(原料の連続配合設備)、翌年にはベルト速度制御型ポイドメーターなどの新製品を開発しました。

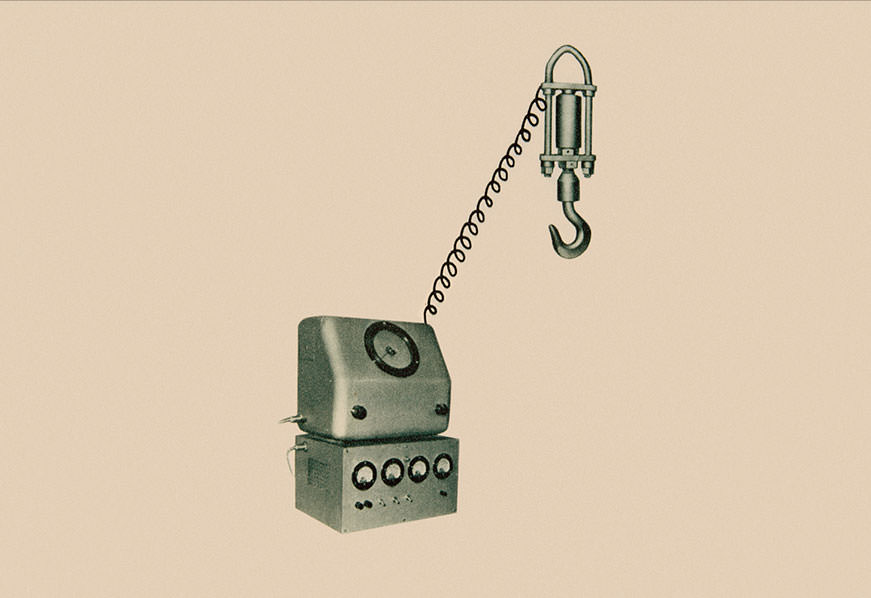

電子はかりの黎明期。自動制御・データ処理技術による事業領域の拡大

産業用はかりのニーズが高まる頃、クボタは従来の機械式はかりに加え、荷重を電気信号でとらえる電子管式計重の研究を進め、はかりの電子化への道を拓きます。1955年、船出町工場内に電機計重機の専門工場を建設。電子管式計重機の第1号機となる電気抵抗線ひずみ計式「重量指示計付測量機」を開発します。クボタはここから自動制御・データ処理へと技術を拡げ、はかりのシステム化を推進。鉄鋼・化学・セメント原料の計量・輸送・配合制御システムや食塩・砂糖の自動袋詰装置などの自動化・省力化設備を開発し、事業領域を拡大していきます。

クボタの電子管式計重機の第1号機となった電気抵抗線ひずみ形式「重量指示計付測量機」

クボタの電子管式計重機の第1号機となった電気抵抗線ひずみ形式「重量指示計付測量機」

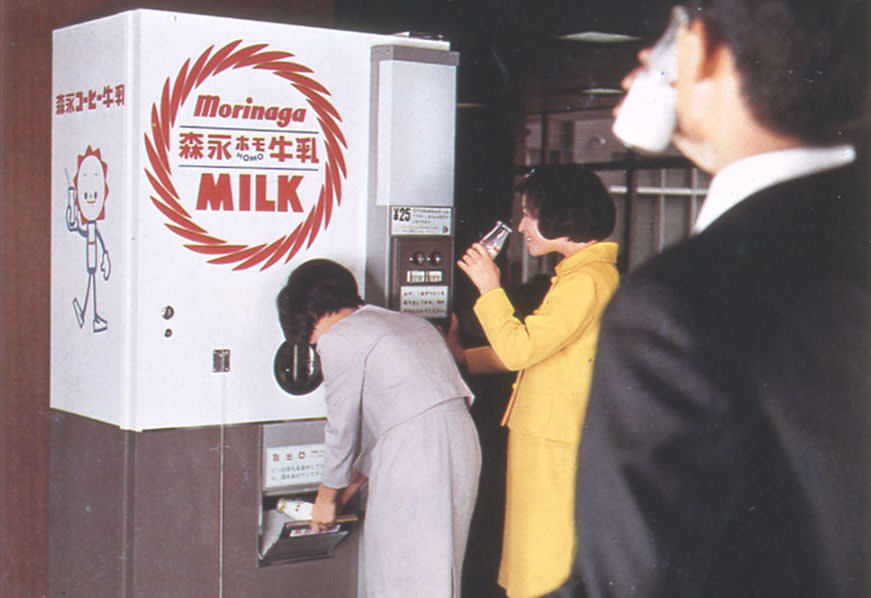

はかりの自動制御技術から生まれた自動販売機

1960年前半、当時の労働力不足や人件費の高騰により、流通の省力化が求められ、自動販売機が普及し始めます。これを受け、クボタが自動販売機の生産を始めたのは1963年。米国からの技術を導入するメーカーが多い中、クボタは自社技術を活用して開発を進めます。1958年に開発したヘルスコーダー(自動体重計)やはかりシステムで培った自動制御技術を活かし、1963年に牛乳の自動販売機の試作機を開発。その後、自動販売機のマーケットは急速に拡大し、1986年には自動販売機事業として発展するまでに成長しました。

乳業界における最初の自動販売機

乳業界における最初の自動販売機

1960~1970年代

設備の電子化時代到来

高度経済成長を背景にした労働力不足により、各産業の自動化・省力化設備のニーズはますます高まります。一方、電子・計測技術の急速な進歩により、産業界にも電子化の波が到来、より高機能・高精度・高品質な計測・計量が求められるようになります。

スクロールして次のストーリーを見る

1960~1970年代

衡機事業から自動機器事業へ

産業用はかり 家庭用はかり デジタルはかり

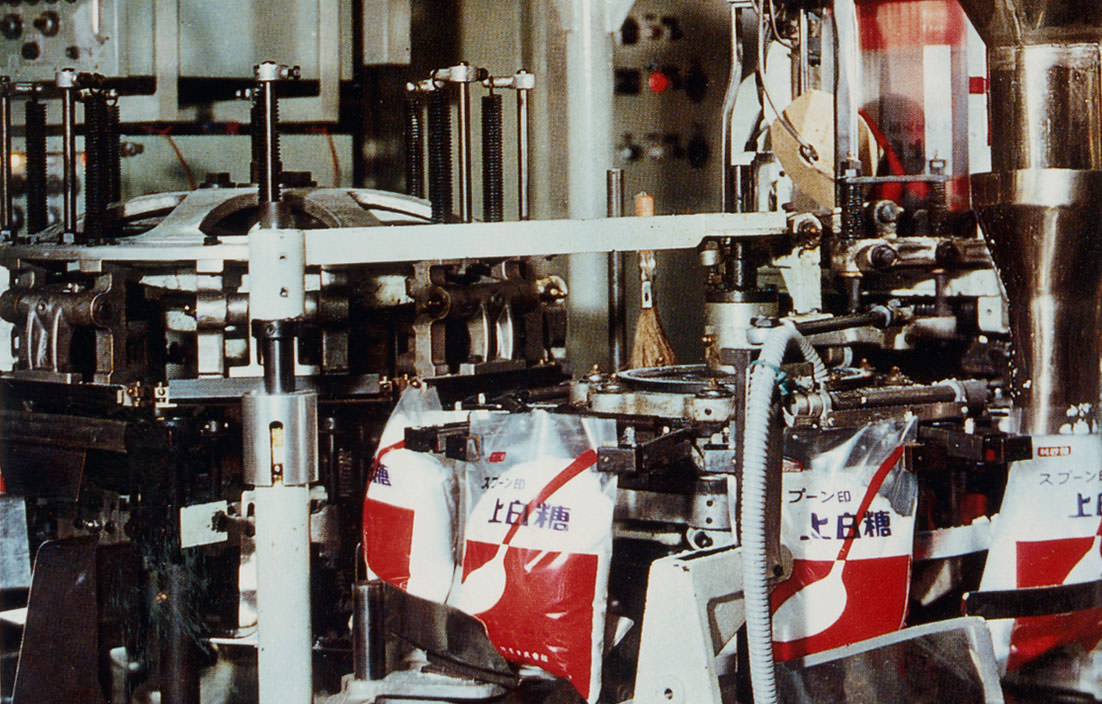

砂糖を高速自動計量包装できる自動計量袋詰め装置

計測技術の進歩に伴い、金属のひずみを利用したロードセル式計重機が新たに台頭。一方で、家庭用や商業用分野の需要も拡がりを見せます。このような状況を踏まえ、1969年に衡機事業部を自動機器事業部に改称、はかりの多様化と自動化に対応していきます。

はかりのロードセル化がもたらす高い精度とデータのデジタル化

産業用はかりのニーズは増す一方、計測技術の急速な進歩に伴い、従来の機械式計重機に加え、ロードセル(電子式重量検出機構)式の計重機が登場します。金属の弾性ひずみを応用し、荷重によるわずかな金属のひずみ量を電気量に換えるロードセルはその精度はもちろんのこと、計測したデータをデジタル化して扱うことができるのが特長。クボタははかりのロードセル化に取り組み、ベルトスケール、ポイドメーター、自動計量袋詰め装置などを発売。また、自動制御技術を活かし、在庫管理専用のコンピュータ「メモペット」を開発しました。

米国向け料金はかりの組立風景

米国向け料金はかりの組立風景

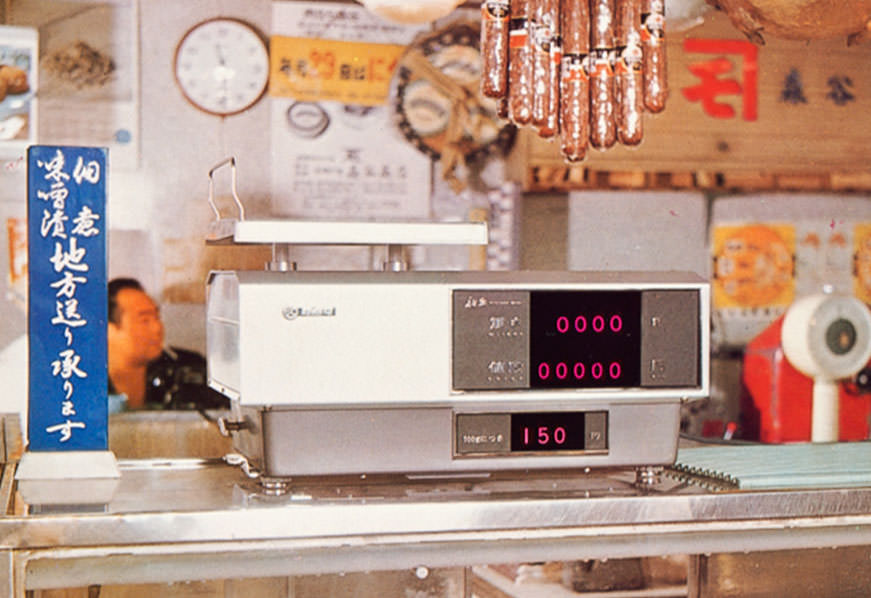

家庭用・商業用も記録的な売り上げに。多角化するはかり事業

クボタは主力の産業はかり以外にも、家庭用・商業用はかりを開発してきました。家庭に密接した製品では、1960年代初めから販売していたヘルスメーター・お料理はかり・ベビースケールなどがあり、ヘルスメーターは累計50万台、お料理はかりは100万台の生産を記録しました。精肉店や八百屋の店頭などで使用される商業用はかり分野は、機械式に替わる画期的な光電子式デジタル表示の料金はかり「船出」を1968年に商品化。続けて、生鮮食品などの計量・値付け・ラベル貼りまでを自動化するラベリングシステムも開発しました。

光電子式デジタル表示料金はかりの1号機である「船出」

光電子式デジタル表示料金はかりの1号機である「船出」

1970~1980年代

石油ショックにより、

経済は安定・成熟期に移行

高度経済成長を続ける日本を襲った石油ショックは、経済を安定成熟期へ導きました。重厚長大産業の生産設備への投資は減退し、日本経済の情勢は一変。市場の縮小により、産業界は新たな道を模索し始めます。その突破口となったのが電子化技術です。

スクロールして次のストーリーを見る

1970~1980年代

電子化技術が事業領域の

拡大を加速する

産業用はかり 粉体フィーダ 多機能自動販売機

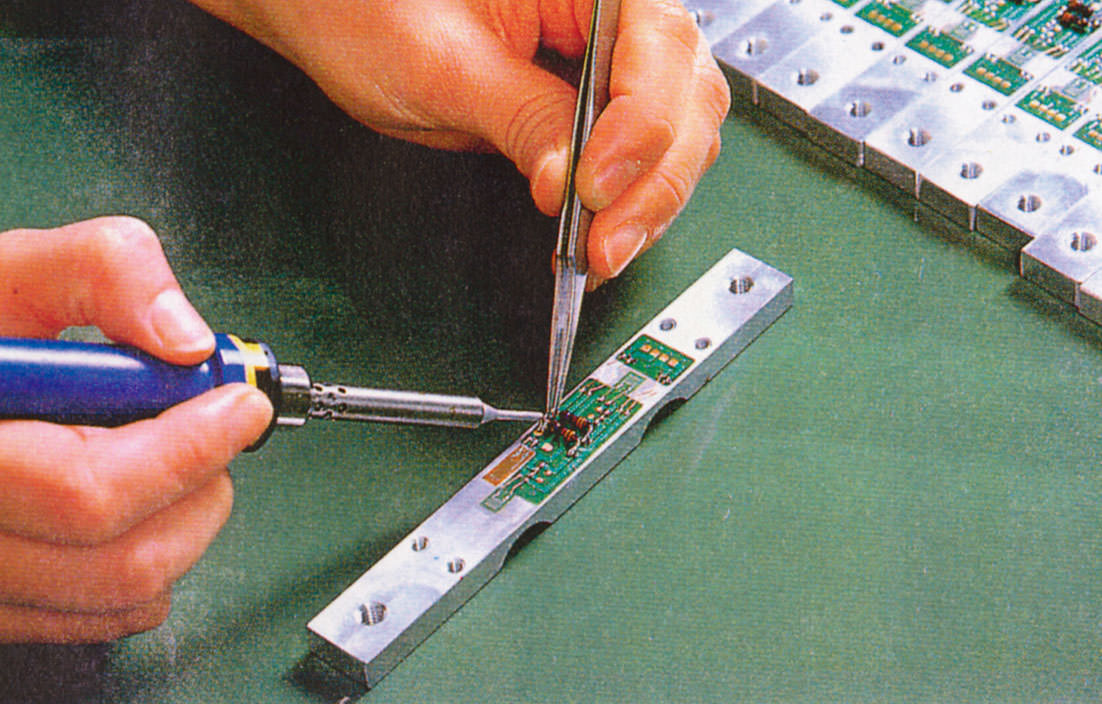

はかりの電子化を支えるロードセルの配線作業

石油ショックで原油価格が跳ね上がり、世界は同時不況に陥りました。重厚長大産業向け市場の縮小と省エネルギーへの取り組みで、日本経済が持ち堪えるなか、クボタは業界をリードしてきた計量・計測・制御技術の応用展開による事業領域の拡大を模索します。

石油ショックで苦境の鉄鋼市場。電子化技術で化学・石油関連の新市場に参入

石油ショックの打撃で、産業用はかりの受注の中心であった鉄鋼市場が縮小。この状況を打破すべく、長年培ってきた電子化技術を応用して高付加価値製品を開発し、事業領域を拡大。1978年に、マルチロードセル式トラックスケール発売。続いて、化学・石油市場向けに粉粒体原料の送り込み・計量・配合の一連作業を連続処理できる粉体フィーダやLPG充填機、精度1/3000という高精度の電子式防爆台はかりの生産を開始。電子化技術により、小型化・高精度化・システム化された製品で化学・石油関連などへの新市場に参入します。

基礎工事を簡素化したマルチロードセル式トラックスケール

基礎工事を簡素化したマルチロードセル式トラックスケール

計量・計測・制御技術の電子化がもたらした事業の多角化

はかりの電子化技術は、クボタの事業に強靭さと柔軟性をもたらしました。1977年にホッパースケールがコメ共同乾燥施設に採用され、1983年にコイン精米機を開発。農業市場への参入を果たすとともに、制御システム事業へと拡大します。また、1985年に開発したFA用コンピュータ用に開発した機械設計用CADソフトはCAD事業へ発展。計量器・自販機用電子基板の内製はコンピュータ外部記憶装置「EXABYTE」の製造へつながり、コンピュータ事業へ展開。コア技術の応用により、クボタの事業は多角化していきます。

産業はかりデータ処理システム用コンピュータ「FA-68000」

産業はかりデータ処理システム用コンピュータ「FA-68000」

カップ麺や米・食券も。自動販売機の多様化と多機能化が進む

日本の自動販売機市場は、1980年代半ばには1,600億円超の規模まで成長します。清涼飲料用自動販売機の容器はビンから缶へ移行。電子化技術の進歩に伴い、中身の商品もカップ麺や米などに広がり、機械の多様化・多機能化が進みました。クボタは1979年、米国ベンドー社から、機械内部で原液を混合して飲料を作るポストミックス形の技術を導入。また、コンピュータによる売上データ収集装置を組み込んだたばこ自動販売機、ミル付きコーヒー自動販売機、フロッピーディスク付き食券券売機など、革新的な製品を次々発売しました。

169種類の味を創り出せるポストミックス形自動販売機「ビッグマスター」

169種類の味を創り出せるポストミックス形自動販売機「ビッグマスター」

1990年代~

長引く不況。

工業は「IoT」の時代へ突入

長引く不況による設備投資抑制のため、国内産業設備は新設・増設が減り、すでに導入されている設備の更新・改良が主体となり、産業界も大きく変化。近年では工業に「IoT」が取り入れられ、ますます計量・計測が重要視される時代になります。

スクロールして次のストーリーを見る

1990年代~

次世代製品の「感度」を担う

デジタルロードセル 青果物選別指示計 色彩異物選別機

工場ライン遠隔監視システム

粉粒体をはかり、一定量ずつ供給することができる粉粒体定流量供給フィーダ「NX」

ものの質量をはかることから始まったクボタのはかり事業はさまざまな技術革新を経て、質量だけでなく色や味まで「はかる」ことを可能にしました。さまざまな情報をはかり、処理できる次世代のIoT製品の「感度」を支える製品を今後も展開していきます。

日本初デジタルロードセル開発。高精度・安定性・耐ノイズを実現

1994年、特定計量器指定製造事業者免許を取得し、クボタはより多様で精密な要請に対応していきます。2000年以降の顕著な成果として、国内初のデジタルロードセルの販売開始が挙げられます。ひずみ式ロードセルからデジタル信号を直接出力できるようにしたこのデジタルロードセルは、外部の温度やノイズに強く、また高い精度で計測することができます。また、従来のロードセルと比較してメンテナンス性も高く、コスト面も優れているのが特長。クボタは国内で先駆けて、自社開発・製造に成功しました。

電子回路を内蔵し、直接デジタル信号で出力できるデジタルロードセル

電子回路を内蔵し、直接デジタル信号で出力できるデジタルロードセル

「はかる」を「見える」化。正確なデータが生産の現場や経営を変える

クボタは計量技術に光・画像などの計測技術を組み合わせることで、色や味などを「はかる」技術を開発し、近赤外線式青果物検査装置「フルーツセレクタ」やコメ用色彩異物選別機「KG-A」など、さまざまな検査・計測製品を提供しています。また、2015年に完成した「食味・収量センサ」搭載の農機、工場ライン遠隔監視システム「CraftPat」のように、顧客の生産ラインを構成する設備・センサなど、ありとあらゆる「はかる」を「見える」化することで、品質や生産性の向上や目的に適った成果が得られ、経営支援につなげます。

米の色を分析し、不良品を取り除くコメ用色彩異物選別機「KG-A」シリーズ

米の色を分析し、不良品を取り除くコメ用色彩異物選別機「KG-A」シリーズ

計量・計測技術を磨き、

ものづくりの技術革新を支える

ものづくりの現場では「IoT」や「AI」などの技術革新が目覚ましく進んでいます。これらの技術を支えているのが膨大なデータ。基準となるデータを得るために正しく計量・計測できる技術を磨き、製品を供給し続けることで、ものづくりの現場を支えていきます。