Our Challenges

老朽化する上下水道に、新たな打ち手を

老朽化する上下水道インフラ。

無理と無駄のない効率良い

整備計画を実現するために

- 日本

- 2010年代

2019年、調査技術で「インフラメンテナンス大賞※2」受賞

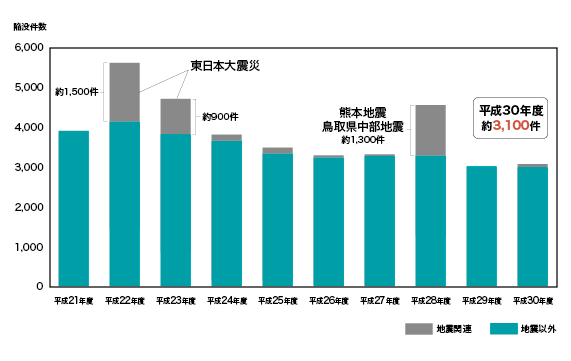

さまざまな都市インフラの老朽化が問題となっている日本では、2004年以降、毎年3,000件を上回る下水道管路に起因する道路陥没が発生している。標準耐用年数50年を超える老朽管路施設が増加する中、事後対応から予防保全へどう転換するかは社会問題である。解決せねばならないこの課題は膨大なスケールだといえる。

2019年度末における日本の下水道管渠(かんきょ)の総延長は約48万km、地球の円周がほぼ4万kmと考えると12周分もある。そのうち標準耐用年数50年を経過した管渠(かんきょ)の延長は約3万km(総延長の約7%)で、10年後は約9万km(約19%)、20年後は約20万km(約40%)と急速に増加する。さらに、下水処理場においても日本国内に約2,200ヵ所、標準耐用年数15年を経過した施設が約2,000ヵ所(全体の約90%)と同様の傾向にある※3。つまり、日本中をくまなく巡る上下水道インフラをメンテナンスするには計画的な維持管理・改築事業の実施が必要となるのだが、そのための費用と時間をいかに削減するかという現在進行形の課題を乗り越えなければならないのだ。

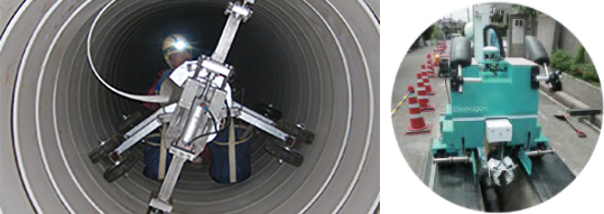

そのような課題に対し、クボタは管路やポンプなどのさまざまな効率的な補修技術そして検査技術を向上させることにより、納入から撤去に至るまでの点検やメンテナンスなどに掛かるライフサイクルコストの低減に貢献してきた。例えば管路では工事中の周辺住民の方への影響を考慮し、埋設された老朽管路を道路の開削なしで補修ができるEX工法※4やダンビー工法※5などを展開。また、水道管の補修工事の効率化・短期化にサイトワゴン※6を開発。これまで手作業で行ってきた水道管の接合作業や、そのチェック作業、施工情報の記録の取得などが1台で可能となった。また、ポンプでは、検査に内視鏡を導入、無駄なく適切な整備をする取り組みを始めた。そして内視鏡で見える化した情報とさまざまなデータを蓄積、分析して、機器のトラブル防止と余寿命を診断。機器の予防保全につながる傾向管理技術の質を高めていった。

右:水道管の接合作業やチェック作業などを1台で可能にし、工事の効率化を図る「サイトワゴン」

そして2019年、下水道圧送管路内面を開削工事なしでカメラ撮影により確認できる調査技術で「インフラメンテナンス大賞」国土交通大臣賞を受賞。クボタは効率的かつコスト低減を実現する工法や技術だけでなく、ICTなどを活用した見える化と予測化で、日本の管路更新のスマート化を促進していく。そして、こうした技術をさらに世界の管路更新のスタンダードへと定着させていく。

- ※1ライフサイクルコスト 構造物の計画、設計から建設、維持・管理、解体撤去、廃棄にいたる費用のこと

- ※2インフラメンテナンス大賞 国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、防衛省の8省が実施し、日本国内のメンテナンスに関わる優れた取り組みや技術開発を表彰し、広く紹介

- ※3国土交通省ウェブサイト 「下水道の維持管理/ストックマネジメントの推進」より

- ※4EX工法 硬質ポリ塩化ビニル製の長尺管による非開削管渠(かんきょ)更生工法のこと

- ※5ダンビー工法 硬質ポリ塩化ビニル製の帯板状部材を既設管渠(かんきょ)の内側にスパイラル状に巻き立て、既設管と一体化した複合管を形成する更生工法のこと

- ※6サイトワゴン 老朽化した水道管路の更新や耐震化において、従来手作業で行われていた接合作業や、そのチェック作業、さらには施工情報の記録や管の位置情報の取得などを1台で可能とする機器のこと

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る