Our Challenges

農業の課題解決が、地域の課題解決へ

生産性の向上や農村部の人手不足の解消へ、

日本で培ってきた技術や経験を生かす

- アジア

- 2010年代

東南アジアの稲作の機械化と豊かな農村づくりに寄与する

世界の水田面積は約1.6億haといわれ、その約30%が東南アジア地域にある。東南アジアは近年、経済的に急成長を遂げており、世界でも人口増加の著しい地域となっている。当然、食料、特に主食である穀物の確保への対応が各国で急がれ、生産性の向上が求められていた。また、東南アジアの国々では、時間差はあるものの工業化の進展によって農村部から都市部への人口の流出が鮮明になり、農家の人手不足も各国共通の課題となっていた。将来的には日本で起きているような農家の高齢化問題※1の可能性も懸念される。これらの有効な課題解決策が、稲作の機械化一貫生産だ。

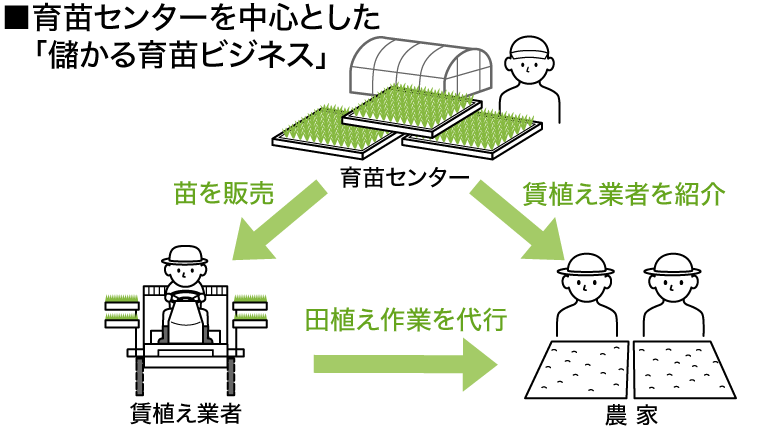

とりわけ遅れていたのが田植えの機械化だった。その理由として、東南アジア諸国の田植えの主流が「種もみばらまき」や「苗の手植え」であること、そして「機械で田植えすると収益が上がるのか」という不安を地元農家が持っていることが挙げられる。さらに田植機を使うための準備作業「育苗※2」が不十分だという問題もあった。田植機は、専用の苗がないと性能をフルに発揮できず、農家にリスクが生まれる。それを防ぐためにも専用の苗を大量に育てておく必要がある。

ここで大きな力を発揮したのがクボタの総合力だ。その一例がフィリピンでの取り組みである。フィリピンの大規模農家では、田植え時期に多くの作業者を雇い、一斉に田植え作業を行っていた。しかし近年、人が集まりにくく機械化の機運が高まっていた。そこでクボタはまず、関係各部門が連携し育苗の試みとして「アセアン育苗ビジネス立ち上げプロジェクト」を発足させた。専用の苗を作り農家のリスクを減らすと同時に、機械化の効果を波及させるためだ。そしてもう一つの問題である地元農家の不安払拭にもとりかかる。不安を持っている農家を集め、お借りした実際の水田で田植機による田植えの実演を行ったのだ。その性能を目の当たりにした農家は驚きの声を上げ、不安は期待へと変わっていった。その後、クボタは経験豊富なエキスパートを派遣するなど、育苗や田植機について少しずつノウハウを蓄積していただいた。世界有数の稲作地域である南アジアは田植えの機械化率が低く、農家の田植機への期待は大きい。クボタはフィリピンと同様に、ベトナムやマレーシア、インドネシアやミャンマーにも拠点や販売網を広げ、田植機の普及に向けた活動を始めている。

- ※1日本の農家の高齢化問題 農家の平均年齢が2000年代には60歳を超え、重労働や後継者不足から農業をやめる人が急増。耕作放棄地の増加や食料自給率の低下をはじめ社会的にさまざまな問題が起きている

- ※2育苗 田植えをするために、種もみから適当な大きさまで苗を育てること

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る