Our Challenges

独自モデルで中国農業の発展をサポート

独自のビジネスモデルを通じて、

農業の生産性向上と中国農業の発展をサポートする

- アジア

- 〜1990年代

独自のビジネスモデルを提案し、中国農業の発展に寄与する

悠久の歴史と広大な国土を誇る中国。「農業は国の基礎」といわれ、国策として工業と2本柱で発展してきた。中国農業は、長江(揚子江)流域では稲作が盛んで、南の暖かい地域では二毛作・三毛作も行われている。中国北部は、麦やとうもろこしを中心とした広大な畑作地帯である。しかし、急激な人口増加に対し生産量が追いつかず、現在は食料の輸入国になっている。世界の食の安定供給のためにも、中国の食の自給率向上は不可欠である。また都市部への若者の流出は中国でも起きており、農村部での働き手不足と急速に進む高齢化も課題である。これらを解決する有効な方法は機械化だ。実は、中国では1950年代から機械化が始まっていたが、例えば稲作が多いにもかかわらずコンバインは畑作用が中心であったり、古いタイプが多いなど課題も多くあった。

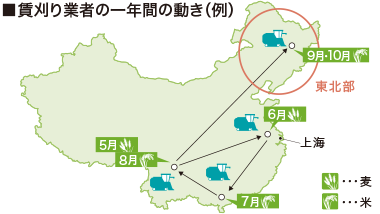

クボタは1994年に中国に進出を始めるが、当時は現地メーカーが強く、どう良さを伝え、販売網をつくり、ブランド認知を進めていくのか、といった課題に直面する。しかし1996年、ここで転機が訪れる。ある展示会においてコンバインによる稲刈り競争のような実演会があった。現地メーカーの大半は畑作用であり、一方、クボタは稲作用のコンバインだった。幸いにもクボタは総合1位となり一気に注目を集めた。それをきっかけにクボタは独自の販売網を築いていく。さらに「賃刈り屋」というビジネスがあり、中国でも盛んだった。これはコンバインを購入した業者が収穫期に農家から刈り取り作業を請け負い、農村から農村へ中国全土を移動する事業だ。クボタは、このビジネスに最適なコンバインの販売と徹底したアフターサービスを組み合わせた独自のビジネスモデルを提案。これが「賃刈り屋」に高く評価され、クボタコンバインは中国農業に浸透していく。

中国での「賃刈り屋」ビジネスにおいて最も求められるのが高い耐久性だった。コンバインの稼働時間は日本の約10倍、年間1,000時間以上も使用するからだ。併せて消耗品の部品交換などサービスも重要となる。クボタはここに着目した。耐久性の高さということだけではなく、常に「賃刈り屋」にサービストラックがついて回るというかつてないサービスを実践したのだ。このようなお客さまに寄り添った努力の積み重ねが信頼につながり、中国では縁起のいい言葉「久保田」と重ね合わせてブランド認知されていく。クボタはその後も、田植機やトラクタの投入、さらに新生産拠点を建設して現地生産を進めるなど、中国でもしっかり根を張り、農家とともに歩み続けている。

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る