NEWS

世界とクボタの交差点 万博シリーズ 最終回大阪・関西万博から見える、未来の食料・水・環境へのアクション~日本~

2025 . 10 . 08 / Wed

写真・文:クボタプレス編集部

2025年4月より開催されている大阪・関西万博にて、世界各国が「思い描く未来」を紹介し、それにまつわる社会課題やクボタの関わりを描いてきた「世界とクボタの交差点」シリーズも、いよいよ最終回を迎えます。

シリーズでは、半年にわたり世界各国のパビリオンを訪ね歩き、「食料・水・環境」をめぐる課題と可能性を見つめてきました。そして万博が閉幕に近づく今、その旅路の終着点として取り上げるのは、開催国・日本です。

日本国—開催国が描く循環の未来—

日本館は、敷地面積が大阪・関西万博一広いパビリオンです。「循環」がテーマの日本館はその外観も円環状の構成で、出入り口や展示ゾーンがABCと分かれており、マルチシナリオ型展示体験が行えます。

日本館のテーマは「いのちと、いのちの、あいだに」。

循環をキーワードに据えた日本館は、建築そのものが循環を体現しています。木材を使った円環状の構造物は、解体後に再利用されることを前提に設計されました。木材を使用した外壁の隙間から自然光が差し込み、来場者同士の存在を温かく感じ取れるよう工夫もなされています。

館内は「プラント」「ファーム」「ファクトリー」の3エリアで構成され、生ごみがエネルギーや水へと姿を変え、藻類が素材となり、日本の伝統技術と未来の技術が交差する過程を総合的に体感できます。

来場者は、生ごみが循環の始まりとなり、水やエネルギーへと姿を変えるプロセスに触れます。さらに、藻類がプラスチック代替の素材へと生まれ変わる可能性を目の当たりにし、循環が生活に直結していることを感じ取ります。そして、南極で日本の観測隊が発見した火星由来の石に触れる展示では、約1,000万年という時を旅してきた石が、宇宙の記憶を今に伝えています。遠い世界からの贈り物に手を伸ばすとき、私たちは地球を超えた大きな循環の中に生きていることを実感します。

こうして巡る体験は、資源循環技術を“特別な技術”ではなく、私たちの暮らしと地球、そして宇宙へ連なるものとして映し出し、やがて誰もがその一部であることを実感します。

このように「いのちの循環」を基盤に設計された日本館は、自然と共生してきた日本の文化を背景に、循環を暮らしや社会の仕組みに根づかせる未来像を提示しています。その価値観は、日本だけでなく、世界各地のパビリオンとも響き合う普遍的なテーマでもあります。

食料・水・環境 地域を超えて浮かぶ共通の課題

こうした日本館の循環の視点は、このシリーズで見てきた各国の姿とも重なります。各地域が直面する課題は表面上では異なりながらも、根底には共通するテーマが浮かび上がってきました。

アジアでは、インドやインドネシアに象徴されるように、膨大な人口を抱えながら小規模農家をどう支え、食料の安定供給を実現していくのかが問われています。

欧州では、環境負荷を減らしつつ生産性を高める持続可能な農業や水資源管理が大きな焦点となっていました。

中東では、限られた水とエネルギーをいかに確保し、循環させていくかが国づくりの根幹に据えられています。

北米では、農業や建設の現場における労働力不足と、干ばつや気候変動による水資源制約が深刻化しています。

アフリカでは、人口増加にともなう食料需要の急増と気候変動の影響が重なり、農業の近代化と食料・水の安全保障の両立が最大の課題となっています。

大阪・関西万博を通じて浮かび上がったのは、国や地域が違っても「食料・水・環境」に関する課題が共通しているという事実でした。

そして、日本も例外ではありません。食料自給率の低さや気候変動による農産物への影響、インフラ基盤の老朽化など、世界と同じ課題を抱えています。だからこそ、問われているのは「この共通の課題にどう応えていくのか」。

その答えを探る取り組みのひとつが、クボタの挑戦です。

クボタは中長期ビジョン「GMB2030」において、資源循環型の社会を実現することを企業の使命として掲げています([詳細はこちら]https://www.kubota.co.jp/corporate/vision/index.html)。食料・水・環境をつなぎ合わせて支える強みを活かし、「循環」というテーマを現実のものにしようと挑戦を続けています。

その挑戦を象徴する場の一つが、秋田県大潟村で進む実証プラント(稲わらからバイオ燃料・バイオ液肥を製造する実証実験施設)です。日本国内では年間約800万トンもの稲わらが発生し、多くは農地に鋤(す)き込まれています。稲わらは肥料にもなる一方で、CO₂の約28倍もの温室効果を持つメタンガスを大量に発生させることが大きな課題となってきました。

この施設では、地域との協力により回収した稲わらをメタン発酵でバイオガスや液肥へと変換し、農業や地域に還元する仕組みづくりが進められています。さらに京都大学や早稲田大学と連携し、革新的触媒技術を応用したエネルギー利用の研究も進められています。従来は廃棄物とされてきた稲わらを資源に変え、地域内で循環させていこうとしています。

その姿は、「循環」を日常に根づかせるための一歩であり、未来のモデルケースとなり得る実証です。

プラネタリーコンシャスという答え

万博シリーズ第1回~最終回(計9回)を通じて見えてきたのは、地球の未来をどう描くのかという問いでした。

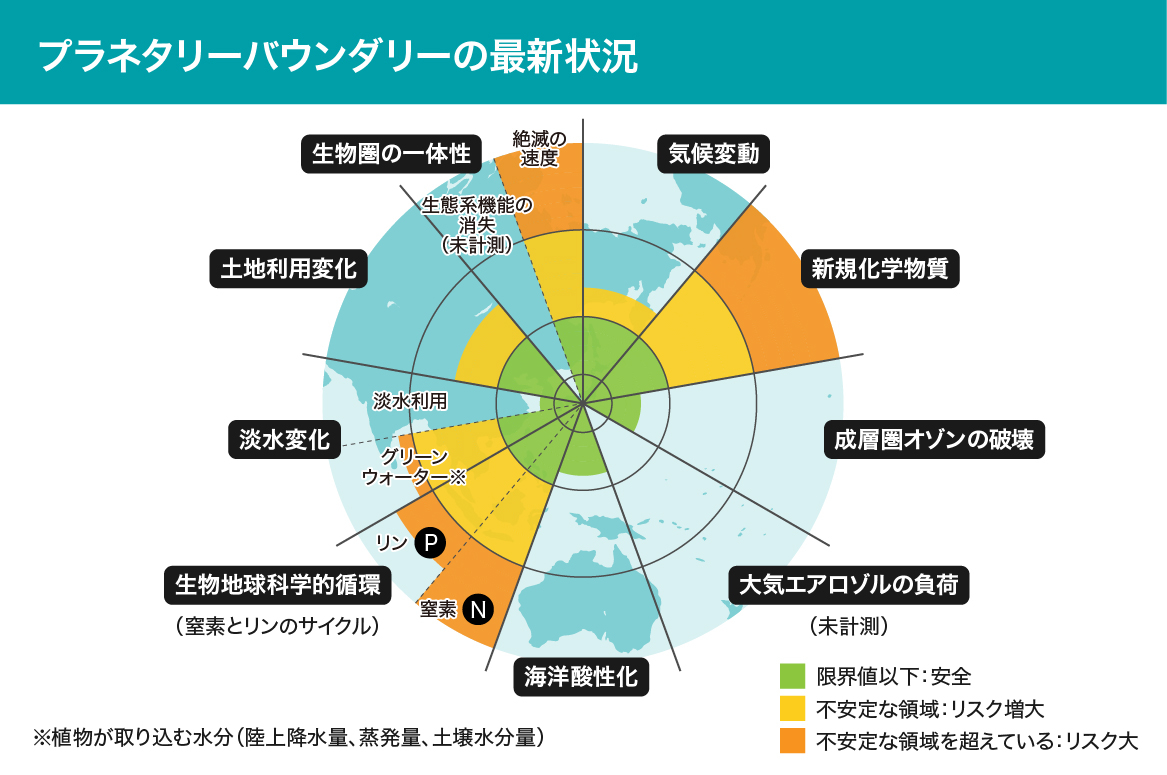

その背景には「プラネタリーバウンダリー」という考え方があります。これは、人類が地球上で安全に生存し続けるための環境的限界値を示すものです。現在、窒素やリンの過剰循環はすでに限界値を超えているとされ、気候変動や生物多様性の喪失も深刻化の度を増しています。とりわけ、農業はその影響を受けると同時に、こうした問題の一因ともなってきました。

※拡大画像を見る

プラネタリーバウンダリーの図

出典:Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Wang-Erlandsson et al 2022

この大きな問いに対して、クボタは「プラネタリーコンシャス*1」という答えを示そうとしています。

- *1人々の豊かな社会と地球環境の持続可能性が両立された状態

クボタは、農作業の完全無人化・グリーン化、データ活用による持続可能な食料システムの確立や、農業資源の有効活用に向けた仕組みづくりを進めています。その取り組みは農業分野だけにとどまらず、安全で安心な水の再生・供給、都市環境の整備、持続可能な社会インフラの構築に貢献しています。食料・水・環境という領域を結び合わせ、地球規模で未来の循環型社会を形づくろうとしているのです。

「プラネタリーコンシャス」とは、地球とすべてのいのちが、これからも心地よく幸せであり続ける状態。その実現に向けて、クボタは社会全体の循環を支える存在として挑戦を続けます。

未来は遠い先ではなく、すでに芽生えはじめています。クボタは世界と交差しながら、その芽を未来へと育んでいきます。