NEWS

世界とクボタの交差点 万博シリーズ第6回大阪・関西万博から見える、未来の食料・水・環境へのアクション ~インドネシア/オランダ~

2025 . 08 . 27 / Wed

写真・文:クボタプレス編集部

2025年4月より開催されている大阪・関西万博にて、世界各国が「思い描く未来」を紹介し、それにまつわる社会課題やクボタの関わりを描く「世界とクボタの交差点」シリーズ。

第6回となる今回は、多様な文化を背景に未来へと力強く漕ぎ出すインドネシアと、水と共生し、再生の力へと変えていくオランダに焦点を当てます。クボタの技術がどのように両国と交差し、未来への一歩をともに踏み出しているのか。万博という国際舞台を通じて、その姿を見ていきます。

インドネシア共和国 —調和を帆に受けて、未来へと漕ぎだす—

インドネシアのパビリオンは、環境に配慮し、米籾殻60%、再生プラスチック30%、グリセロールなどの添加剤10%からなる複合材、「PlanaWood(プラナウッド)」を使用して建築されています。

『Malu Bertanya Sesat Jalan, Malu Berkayuh Perahu Hanyut.』

(尋ねることを恥ずかしがると道に迷い、漕ぐことを恥ずかしがると船は流される):インドネシアのことわざ

万博会場「コネクティングゾーン」に設けられたインドネシアパビリオンは、船を模した外観がひときわ目を引きます。このデザインには、1万7,000を超える島々が織りなす多様性の「調和」と、2045年の先進国入りをめざす未来への「前進」という2つの意志が表現されています。

さらに、会場ではスタッフによるフレンドリーな呼びかけも話題になっており、その熱気が展示空間の楽しさをいっそう引き立てています。

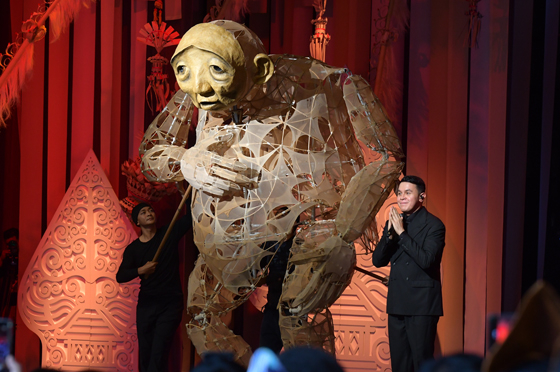

館内では、熱帯植物が生い茂るジャングルを模した「自然エリア」、ジャワ更紗として名高い伝統織物バティックや影絵芝居ワヤン・クリなど多彩な伝統文化に触れることができる「文化エリア」、そして新首都ヌサンタラや再生可能エネルギーへの取り組みを紹介する「未来エリア」などが展開されています。

展示の中心には、360度の全方位型シアタールームが設置されており、自然・文化・技術が交差する映像世界の中で、来場者はまるで自分が物語の登場人物になったかのように、インドネシアの「これまで」と「これから」を体験できます。

世界最大の島嶼(とうしょ)国家であり、300を超える民族が暮らす、多様性の国・インドネシア。その根幹を支えているのは、今も昔も「コメ」の存在です。同国は世界第4位のコメ生産国であり、その生産量は約3,460万トン(2025年度)に達する見込みで、日本の約5倍に相当します。

ナショナルデーではインドネシアの国民的アーティストとして知られるトゥルス(Tulus)さんが登場。日本語の楽曲も披露され、式典参加者から熱狂的な歓声が上がりました(5月27日)。

こうした状況下で、クボタは「耕す力」と「環境を守る力」の両面から、インドネシアの農業と暮らしの持続性に貢献してきました。

その中でも、耕うん機の普及は、インドネシアの農業に大きな変化をもたらしました。たとえばジャワ島中部では、従来、水牛で1カ月かけて行っていた耕うん作業が、クボタの耕うん機の導入によって数日で完了するようになり、作期は年2期から3期へと拡大。収穫量が18トン増えたという声も寄せられています。こうした親しまれ方から、現地では耕うん機のことを通称で「クボタ」と呼ぶ人も多くいます。

このような機械化は、「農業=重労働」という従来のイメージを変えるとともに、自らは土地を持たず農作業のみに従事する「オペレーター」という新しい職業層を生み出し、地域に根ざした持続可能な営農スタイルを育んでいます。

また、スマラン(ジャワ島中部の港町)に拠点を置く現地法人(P.T. Kubota Indonesia)では、耕うん機用ディーゼルエンジンの生産が行われており、需要の高まりに応じて生産体制の強化が進められています。このような取り組みを通じて、クボタは地域とともに歩むブランドとして、安定的な食の生産と供給に貢献しています。

オランダ王国 —水の循環が、未来の暮らしをつくる—

オランダパビリオンでひと際目立つ球体内部は円形のシアターとなっており、来場者に手渡されるオーブが映像と連動して光ることで、さらなる没入感を演出しています。

『Men moet de schapen scheren, maar niet villen』

(羊の毛を刈っても丸裸にしてはいけない):オランダのことわざ

干拓の知恵で海を陸に変え、水とともに歩んできた国・オランダ。九州とほぼ同じ国土面積ながら農業輸出で世界第2位を誇るこの国は、限られた資源を最大限に活かす“再生と循環”に、長年にわたり取り組んできました。オランダパビリオンは、そんな国の姿勢を体現するように「A New Dawn - 新たな幕開け」という名前が付けられています。

会場でまず目を引くのは、中央に浮かぶ巨大な球体。この”man made sun- 次世代への太陽”は、日の出を現わし、誰もが持続的に利用可能なクリーンエネルギーによって得られる未来を表現しています。

来場者が受付で手にするLED球体「オーブ」は、館内の展示に反応して色を変え、周囲の映像や音に呼応して輝きを変えていきます。オーブに導かれながら、水の流れを追い、太陽の光を感じ、地球のクリーンで再生可能なエネルギー資源を誰もが利用できる未来の可能性を感じとることができます。

自然の力と人の知恵が交差するこの展示空間は、「共創の礎(コモングラウンド)」を探る旅でもあります。太陽がまた昇るように、オランダは万博の場を通じて「循環する未来」の幕開けを世界に語りかけています。

ナショナルデーの式典では“国籍の違いや障害の有無を越えて共生する世界” をテーマに日本とオランダのダンサーによるパフォーマンスが行われました(5月21日)。

そんな再生と循環の考え方が息づく国で、クボタもまた新たな歩みを進めています。

1974年、フランスに欧州初の現地法人を設立して以来、クボタはドイツ、イギリス、スペインへとネットワークを広げ、それぞれの地域に根ざした事業展開を進めてきました。そうした歩みを経て、現在は地域統括会社をオランダに構え、農業と水環境の両面から持続可能な社会づくりに貢献しています。とりわけ、GPSやセンサー、AIといった技術を活用したスマート農業の分野では、欧州の農家の声に耳を傾けながら、精密な作業管理を支える技術の進化にともに取り組んでいます。

トラクタと作業機の連携による自動走行、肥料や施薬の可変制御、生育モニタリングを通じて、少ない資源で高い成果を生む仕組みが欧州の農業に貢献しています。

また、オランダが世界に誇る「水の質」へのこだわりに応えるかたちで、クボタの液中膜(活性汚泥と処理水を分けるための微細な膜ろ過装置)を使用した再利用可能な水処理技術も広がっています。食品工場や都市インフラで導入が進むこの技術は、循環型社会の一端を担い、水とそこに住む人々の暮らしをつなぎ直す力となっています。

技術だけではありません。そこにあるのは、地球の声に耳を澄ませ、未来をともに描こうとする姿勢です。

未来は、遠くにあるものではありません。水とともに、すでに私たちの手のひらの上を流れ始めているのです。万博という舞台に浮かび上がったインドネシアとオランダの姿は、それぞれの土地に根ざした知恵とテクノロジーが、“いのちを支える力”として形を持ち始めていることを教えてくれます。

文化をつなぎ、水をめぐらせる。

その交差点の一つひとつに、クボタの想いが静かに息づいています。