Our Challenges

下水道から、貴重な資源を

貴重な資源であるリンが

下水道へ流入

クボタの技術で再利用の道へ

- 日本

- 2020年代〜

2021年、リン回収の効率を高め、肥料として循環させる事業に取り組む

2005年、「MOTTAINAI(もったいない)」という言葉が国際的に注目された。ノーベル平和賞受賞者である当時のケニア環境副大臣ワンガリ・マータイ氏が、資源の有効活用3R(Reduce、Reuse、Recycle)を一言で表す言葉として「MOTTAINAI」を全世界に発信したからである。日本でも2000年に循環型社会形成推進基本法が公布され、大量生産、大量消費型の社会のあり方やライフスタイルが見直され、資源の適切な再利用や熱回収を図ることによる、循環型社会の形成をめざす動きが始まった。

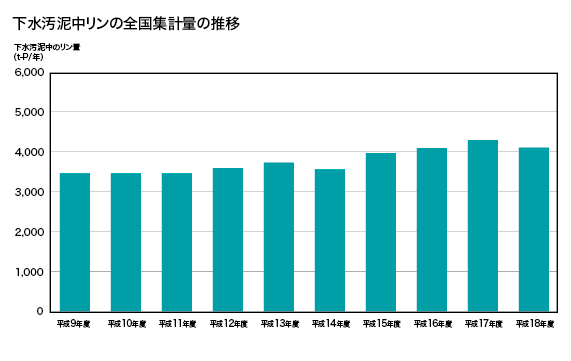

国土交通省/下水道におけるリン資源化検討会ウェブサイト

「下水道におけるリン資源化の手引き」より

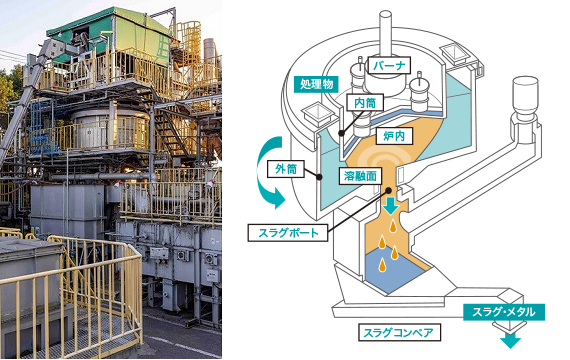

同じ頃、下水道処理人口普及率※1が70%を超えた日本では、下水から資源やエネルギーを回収し、再利用することを資源循環の核とし、そのための技術を進化させていった。そういった資源の一つにリンがある。リンは肥料や飼料をはじめ、食品、自動車、医薬品、化粧品など広範な分野で重要な役割を果たしているが、日本はそのほとんどを輸入に頼っている状況にある。そして、使ったリンが下水の中に多く含まれていることに着目したクボタは、生活ごみや下水処理で培ってきた溶融技術※2をもって回収に取り組んだ。下水汚泥は、溶融技術で熱処理することで「スラグ」と呼ばれるガラス質の粒が残る。そのスラグには、リンが多く含まれており、すでに高温の熱処理で重金属や病原菌は取り除かれているため、肥料としての効果や安全性もあった。そもそもスラグ自体が再利用可能であるため、廃棄物の減量もできた。溶融のために必要とする多大なエネルギーも、汚泥をメタン発酵させ、発生するガスを回収・再利用することで、自己完結するエネルギーシステムになる可能性もある。

右:独自の溶融技術でスラグを回収する回転式表面溶融炉の仕組み

クボタは、1トンの下水汚泥から50~100kgのスラグを再生産し、汚泥に含まれるリンの9割を回収できるまでに技術を高め、肥料として販売するビジネスモデルの確立をめざしている。今後、世界人口の増加や新興国・途上国の急速な経済成長にともない、資源の需要増加が予想される中、下水汚泥以外にも、さまざまな廃棄物に含まれる貴重金属やエネルギーなど、都市に眠る資源の回収を可能にする技術やソリューションで、次世代の社会システムへの貢献をめざしていく。

- ※1下水道処理人口普及率 処理区域内人口/総人口×100で算出

- ※2溶融技術 生活ごみや下水処理で取り除かれた汚泥や灰などの廃棄物を、1,300℃以上で溶融処理することにより、安全性の高いスラグと有害な重金属を含む飛灰に分離できる技術のこと

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る