Our Challenges

サステナブルな水処理技術で未来を

良好な水環境の創造へ

サステナブルな水処理技術が

大阪の未来を潤していく

- 日本

- 2010年代

2014年、クボタのスマートMBR※1で大都市の水の課題を解決へ

日本では、1970年代から様々な水質規制による河川や海域の水質や環境の改善への取り組みが進んだ。さらに、2000年代に入るとリサイクルやリユースによる循環型社会の形成が叫ばれ、近年では、エネルギーや資源再生、脱炭素などで地球への環境負荷を下げ、持続可能な社会を実現することが世界規模で急務となっている。そのような状況下で、下水道に求められる役割は大きい。水質の改善をはじめ、貴重な資源やエネルギーの再生、そして高度に処理された再生水の水資源としての有効活用に大きな注目が集まっている。

実はこの高度に処理された再生水が、日本の大都市のひとつである大阪市のシンボル道頓堀川の活性化に一役買っている。水運に支えられて発展した大阪は、「水の都」として知られるが、ほかの大都市と同様に都市化が進むにつれ、工場や生活排水による河川の水質汚濁が深刻化し、川と人々の間には距離ができていた。

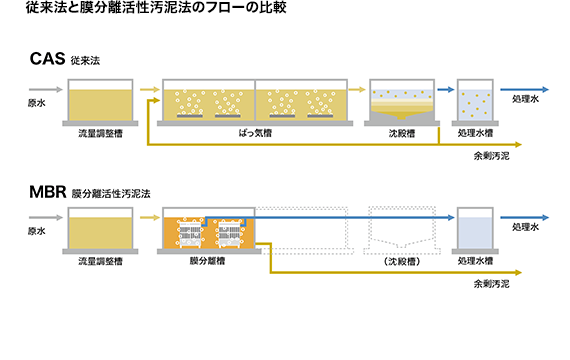

大阪市ではかつて水とともにあった人々の生活や、賑わいを取り戻そうという取り組みが2014年から始まっている。水質の改善を軸に、比較的きれいな川から水を取り込むための水門の設置や、川底にたまった泥のしゅんせつ、下水の流入を防ぐために大量の雨水を一時貯水できる大きな貯留管の建設。そして、老朽化していた中浜下水処理場の高度処理と環境負荷軽減の両立をめざした設備への更新が計画された。しかし、中浜下水処理場の更新には、大都市ならではのいくつかの技術的課題があった。それは、土地が狭いこと、さらに大量の下水を処理しなければならなかったこと、そしてこれから何十年も先まで対応していくために、省エネルギーであることが求められた。そこで白羽の矢が立ったのが、クボタが開発したスマートMBR下水処理システム「スクラム(SCRUM)」※2だった。

クボタのMBRは当時すでに世界シェア第2位、そして国内でも数多くの導入実績があった。その過去のMBR運転データに加え、大阪市と共同で処理性能を1年にわたり検証、その処理能力の高さを実証し、電力使用量の低減も実現した。それは、より小さな面積で、ランニングコストを抑えつつ、大量の下水の高度処理を可能にするサステナブルな技術だった。クボタの技術が大阪の水辺空間を、そして未来を潤していく。

- ※1MBR Membrane Bioreactorの略。液中膜による膜分離と、生物処理を組み合わせた排水処理のこと

- ※2スクラム(SCRUM) クボタと株式会社東芝が共同開発したスマートMBR(膜分離活性汚泥処理技術)

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る