Our Challenges

公共下水道に、日本初の高度処理を

日本の公共下水道に

初の高度処理技術を導入。

豊かで美しい河川の再生・保全へ

- 日本

- 2000年代

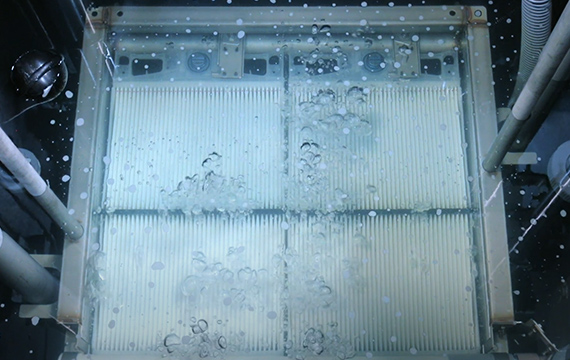

2005年、国内初のMBR(膜分離活性汚泥法)※1下水処理場として兵庫県・福崎浄化センター稼働。

日本では戦後の復興において、各地で都市化やライフスタイルの変化が進んだ。さらに高度成長期の産業発展により、水質汚濁が急速に進み、社会問題となった。そこで1970年、「水質汚濁防止法」が成立し、公共用水域の水質保全が下水道の役割として位置づけられた。そして、水質保全に関する規制が強化され、2005年の下水道法改正では下水道における高度処理の推進が図られていくこととなった。こうした時流の中、クボタの高度な排水処理技術を採用した下水道処理施設が、日本の兵庫県福崎町で初めて稼働を開始した。

豊かな風土と歴史遺産に恵まれた福崎町では、生活環境向上と町の中央を流れる市川の自然を守るために、1993年、福崎浄化センターの建設計画を公表。計画では、放流先である市川の水を水道水源とする下流域の浄水場に配慮した水質保全を課題としていた。福崎町は当初、経済性や維持管理性などを考慮した下水処理方法の採用を予定していたが、公表から8年後に処理技術を再検討。結果、従来の処理法よりも処理水質が高度でありながら、施設をコンパクトにできるMBR(膜分離活性汚泥法)に注目。市川が流れ込む瀬戸内海※2の富栄養化対策としての水質規制強化へも対応できることや、処理用地の大幅縮小による用地の有効利用、併せて施設のコンパクト化による事業費削減も期待できる※3ことから、クボタ独自の膜技術「液中膜※4」を用いたMBRによる処理法が採用された。福崎浄化センターは国内の公共下水道ではじめてのMBR施設となり、自治体関係者やマスコミなどから注目を集めることとなった。

そのようなMBRを使った水処理の研究を、クボタでは1980年代後半より進めていた。そして、水質改善のための厳しい規制が敷かれていた欧州で、いち早く脚光を浴びることとなり、その中でも、塩素を使わずに下水の高度な二次処理ができるシステムを求めていたイギリスの下水処理場で採用となった。それは、イギリスをはじめ欧州のニーズにしっかり応える技術であったが、その後、日本、アメリカ、中東などの下水処理施設でも採用。「下水をきれいにして自然に戻す」技術は、さらに「きれいにした水を資源として再利用する」技術として発展。今や、世界中の下水や産業排水の処理などの幅広い分野で活用され、その納入実績は6,000ヵ所を超え、なお世界に広がっている。クボタはこれからも、限りある地球資源を守るとともに、世界中の人々に安心して使える水の再生と供給に貢献していく。

- ※1MBR Membrane Bioreactorの略 液中膜による膜分離と、生物処理を組み合わせた排水処理のこと

- ※2瀬戸内海 日本最大かつ世界有数の閉鎖性海域のこと

- ※3出典:財団法人都市計画協会「新都市」2009年9月号 「福崎浄化センターにおける膜分離活性汚泥法」 より

- ※4液中膜 膜の微細孔を利用して活性汚泥と処理水とを分離するための膜ろ過装置のこと

Our Challengesトップに戻る

Our Challengesトップに戻る