PEOPLE

2025年大阪・関西万博 未来の都市 シリーズ第5回アグリロボがつなぐ、子どもたちと“食と農業”の未来

2025 . 11 . 20 / Thu

写真・文:クボタプレス編集部

今年9月14日、2025年大阪・関西万博において「キッズデザインSDGsアイデアソン2025」の最終発表会が開催されました。これは高校生以上の生徒・学生が、企業が出した課題に沿い、子どもにとって安全・安心で幸せな社会を実現する商品・サービスのアイデアを約1カ月かけて練り上げ、発表するというものです。

クボタは今回、当アイデアソンに初めて参画。学生たちに、未来の汎用プラットフォームロボットを使い、子どもたちと”食と農業”の接点をつくるという課題に挑戦してもらいました。万博の地で “食と農業”の未来に思いを馳せた学生たちは、どのようなアイデアを示してくれたのでしょうか。

次世代の子どもたちが暮らす未来社会を学生がデザイン

キッズデザインSDGsアイデアソン*1は、次世代を担う子どもたちの成長発達につながる社会環境の創出に寄与するために、さまざまな企業・団体が集うNPO法人キッズデザイン協議会が主催するイベントです。2020年の開始以来全てオンラインで開催されてきましたが、今年はオンラインで企画・検討を重ねた末、万博会場に設置されたサステナドームで初めて対面(一部オンライン)による最終発表会が行われました。

アイデアソンの最終発表会の様子。万博開催を機に、今回初めて対面による発表会が実現しました(一部の学生はオンライン参加)。

アイデアソンの参加者は、公募によって集まった高校生や大学生、専門学校生です。取り組む課題ごとにチームを作り、初めにオンラインのワークショップでキッズデザインについて学びます。その後は数日間をかけてブレーンストーミングなどで商品・サービスのアイデアを練り、その結果を最終発表会でプレゼンテーションします。協力企業が出す課題に対して、子ども特有の行為や思考をまとめた「こどもOS*2」やデザイン思考のプロセスを駆使しながら、アイデアを拡散、収束、醸成して新たな価値を創出することが大きな特徴です。

今回クボタが学生たちに出した課題は、「人と地球にやさしい汎用プラットフォームロボットType:Sを使い、子どもたちと“食と農業”の接点をつくる」というもの。

汎用プラットフォームロボットとは、農業や土木・建設など、さまざまなフィールドで求められる作業を完全無人で実現する未来のロボットです。複数台が協調して自律稼働し、データに基づいた精密作業から人手で行う重労働までを代替。労働力不足が深刻化する社会において、未来の食と暮らしを守ることをコンセプトとしています。

クボタは万博の「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオンに、未来の“食と農業”の研究所「Kubota Germination Lab」を出展。地球環境を守りながら人々の暮らしを豊かにする“食と農業”のあり方を示しており、Type:Sはその展示物の一つです。Type:Sの特徴は、小型で高い駆動力を備え、山間地などの険しい場所でも人に代わって作業が行える点です。デッキを常に水平に保つことで、荷物の運搬、高い精度が求められる作業などを手伝います。

クボタの課題にチャレンジした学生たちと汎用プラットフォームロボットType:S。このロボットを使って、子どもたちと“食の農業”の接点をつくることが今回の課題。山間地などの険しい場所でも自律駆動し、上部のデッキを常に水平に保てること、インプルメントやアタッチメントを付け替えることで、さまざまな機能を持たせられることがType:Sの特徴です。

今回、クボタが「子どもたちと“食と農業”の接点をつくる」という課題を掲げたのはなぜでしょうか。私たちがつくるべき未来とは、誰もが豊かに食を楽しみながら暮らす世界です。しかし今日、人口増加や環境問題、就農人口の減少、フードロス問題など、“食と農業”を取り巻く課題は複雑さを増しています。食料生産の取り組みだけでは、世界中の人々が豊かな食を得られる未来にたどり着くのは難しいでしょう。これからは、食料の生産から加工、運搬、販売、調理、廃棄までを含むフードシステム全体で食の課題解決に取り組むことが必要です。未来を担う子どもたちには、ぜひさまざまなかたちで“食と農業”について考える機会を持ち、これらの課題解決への関心を高めてほしい──今回のテーマの背景には、このような思いがありました。

- *1アイデアソン(Ideathon)とは、アイデア(Idea)とマラソン(Marathon)から成る造語であり、特定のテーマについて短期間でアイデアを出し合い、新たなアイデアを創出する活動。

- *22歳から12歳くらいまでの子どもたちが持つ、自由で豊かな感受性や創造力、直観力から引き出される、子どもたちに特有の思考や行為。キッズデザイン協議会の調査研究部会であるこどもOS研究会では、子どもの行動観察に基づき、子どもに特有の行為を代表的な22のデザイン共通言語「こどもOSランゲージ」として抽出し、「プレイフル・デザイン・カード」としてまとめている。

農業について学ぶカルタ型カードゲーム「カルタねっこ」

クボタからの課題に取り組んだのは、2つのチーム「なえどこ」と「ワクワクの森」です。それぞれ4名から成る両チームの学生たちにとって、こどもOSやアイデア発想法を使ったオンラインでの共創は初めての取り組みであり、当初は戸惑いや迷走も見られました。しかし、メンバー間で助け合い、粘り強く取り組むことで、それぞれの思いを一つのアイデアにまとめ上げることができました。

なえどこチームが提案するのは、カルタで遊びながら農業を学べるカードゲーム「カルタねっこ」です。

都市部で育つ子どもたちにとって、農業は「課外授業だけの特別なもの」になりがちです。この課題に対して、カルタねっこは農業への関心を育み、“食と農業”の問題を自分事として考えてもらうきっかけを提供します。カルタねっこという名前には、「カードゲームの“カルタ”と農業を通じて、自分の生活の“根っこ”を知る」という思いが込められています。

なえどこチームの発表の様子。写真左から、安部朱莉さん、玉岡穂ノ佳さん、小島未希さん、大橋未優さん。

ゲームは授業1コマ(45分)での実施を想定した2部構成をとります。第1パートでは、作物の用途が書かれた読み札と、作物が育つ畑の様子が描かれた取り札を使ってカルタを楽しみながら、作物の育て方など農業の基礎を学びます。

第2パートでは、第1パートで学んだ知識を基に、農家の方とオンラインでコミュニケーションします。ここで活躍するのがType:Sです。山間の勾配地でもデッキ上のタブレット端末を安定させられるため、子どもたちは端末のカメラとマイクを通じて現地の映像を見ながら農家の方に直接質問したり、農作業の実体験を聞いたりして、学びをさらに深めることができます。

なえどこチームのプレゼンテーション資料より。質問カードを使い、Type:Sのデッキの上に置いたタブレットを介してオンラインで農家の方に質問します。山間地などの険しい斜面でもデッキを水平に保てるというType:Sの特徴に着目してアイデアを膨らませました。

最後は、ゲームに同梱されたお茶を飲みながらクラスで振り返りを行います。カルタねっこを通じて、子どもたちは農業と自分たちの間にあるつながりを再確認することができます。これにより、自分たちのいのちを支える食について、常に生産地や生産者のことをイメージしながら考えられるようになると期待できます。

農業シミュレーションゲーム「アグリガト」

一方、ワクワクの森チームが提案するのは、バーチャルとリアルを融合させた農業シミュレーションゲーム「アグリガト」です。小学校高学年を対象とするもので、新たな機能として提案する「動く口」が追加され、発話によるコミュニケーションが可能な成長型ロボットのType:Sと一緒に、ワクワクしながら“食と農業”について学びます。

ワクワクの森チームの発表の様子。写真左から、奥田琉花さん、太田美優さん、品川一菜さん、石田理歩さん。

アグリガトは、バーチャルでの学びを実際の栽培に生かす次の2ステップで構成されます。

ステップ1はバーチャル栽培シミュレーションです。育てたい種を学校の畑でType:Sの口に入れると、自動で種を蒔いてくれます。教室に戻った子どもたちはゲームを開始。バーチャル空間で水や肥料を与えると、操作に連動して畑のType:Sが実際に水やりを行ってくれます。ゲーム中は悪天候などのアクシデントも発生。それらを農家や研究者といった専門家アバターのアドバイスで乗り越え、栽培の難しさを学びます。

ステップ2では、ゲームで学んだ知識を生かして、Type:Sと一緒にリアルな野菜栽培に挑戦します。Type:Sはゲームでの学びを記憶しており、「こんな時はこうするといいよ」と子どもたちをサポート。子どもたちはAI搭載の栽培アプリにアドバイスをもらいながら、日々の成長を記録します。

また、アグリガトの大きな特徴は、プレイする全国の子どもたちとつながり、他の子どもたちがどんな野菜を育てているのかを知ることができる点にあります。Type:S同士を連携させ、他校のType:Sと情報交換してアドバイスをもらったりすることも可能です。さらに、Type:Sの中継機能により、畑の様子をリモートで見学したり、農家の方に直接感謝を伝えたりすることもできます。

ワクワクの森チームのプレゼンテーション資料より。Type:Sに子どもたちや他のType:Sとコミュニケーションする機能を追加し、農業について学ぶ成長型ロボットとして利用します。

アグリガトでの学びを通じて、子どもたちは“食と農業”にかかわる世界との広いつながりを実感し、そこにある課題と、それを解決することの重要性を理解するのです。

万博で描いた“食と農業”の未来を次世代の子どもたちへ

このように、学生たちは柔軟な発想とアイデアを駆使して、Type:Sを使った子どもたちと“食と農業”の新たな接点を示してくれました。キッズデザインSDGsアイデアソンにおいて、“食”にかかわる課題に取り組んだのは今回が初めてだとキッズデザイン協議会の渡邊洋己氏は明かします。

「“食”はSDGsの17の目標の多くにかかわる重要なテーマです。今の学生たちは小学校でSDGsについて学んでいる“SDGsネイティブ”。そんな学生たちが、どのような視点で“食と農業”について考えるのか、私たち主催者も非常に興味深く見守っていました。今回をきっかけに、今後は“食”をテーマにした課題が増えるのではないでしょうか」(渡邉氏)

キッズデザイン事務局 チーフ・プロデューサーの渡邊洋己氏。「“食と農業”というテーマに意義を感じて応募してくれた学生も多く、このような機会が得られてよかったです」と話します。

将来は農業関係の仕事に就きたいという、なえどこチームの玉岡さんは、今回の課題で「子どもたちに農業に関心を持ってもらうにはどうすればよいか」を徹底的に考えたことが、自分自身の考えを深める良い機会になったと話します。

「日本の農業が世界からも注目される産業になってほしいと思います。そのためには、子どもの頃から農業に親しむ環境を作ることも必要です。そういう視点で、農業教育にもっとしっかり取り組んでいかなければいけないと思いました」(玉岡さん)

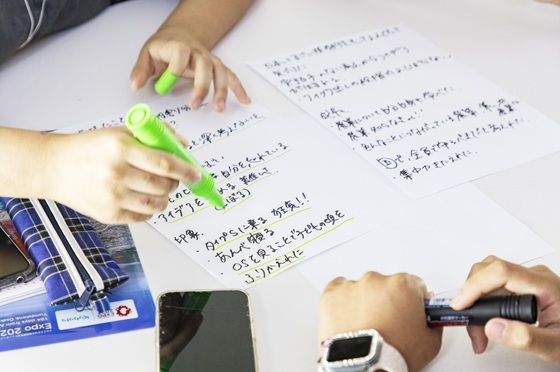

発表終了後の振り返りでは、課題への取り組みを通じて感じたこと、得たことなどをそれぞれ書き出しました。

また今回、万博会場で発表の機会を持ったことも大きな意義があると、ワクワクの森チームの奥田さんは話します。

「万博は私たちの社会の可能性や未来を見せてくれるイベントです。その会場で子どもたちと“食と農業”についてのアイデアを発表し、私たちが考えていることが社会の未来につながっていくことを実感できました」(奥田さん)

10月13日に閉幕した2025年大阪・関西万博。1970年大阪万博で示された未来の多くが実現したように、今回の万博で学生たちが描いた“食と農業”の未来も、いつかきっと実現するはず──55年ぶりの万博の地で未来に向けて撒かれた種を、クボタは大切に育てていきます。

今回は合計8チームがアイデアソンに取り組みました。