PEOPLE

2025年大阪・関西万博 未来の都市 シリーズ第1回昭和から令和へと受け継がれたクボタのバトン

2025 . 04 . 10 / Thu

写真・文:クボタプレス編集部

「2025年大阪・関西万博」の開幕が4月13日に迫りました。「1970年大阪万博」から半世紀以上を経て再び大阪の地で催されるこの万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、158の国と地域が参加して盛大に開催されます。

万国博覧会(万博)は、いつの時代も社会が向き合う課題を乗り越えた未来を示すイベントでした。そこに参加した人たちは、あたかもバトンを受け渡すかのように、万博で描かれた未来を実現しながら、次の時代へと社会をつないできたのです。

それでは、過去の万博ではどのような未来が示され、どう実現されてきたのでしょうか。万博の歴史と、1970年大阪万博で自然と社会が調和した未来を示したクボタ館の展示を振り返るとともに、クボタ館の案内役(アテンダント)を務めた4名の皆さまに、自らが参加して実感した万博の意義、2025年大阪・関西万博への思いを伺います。

万博は社会の未来を映す鏡

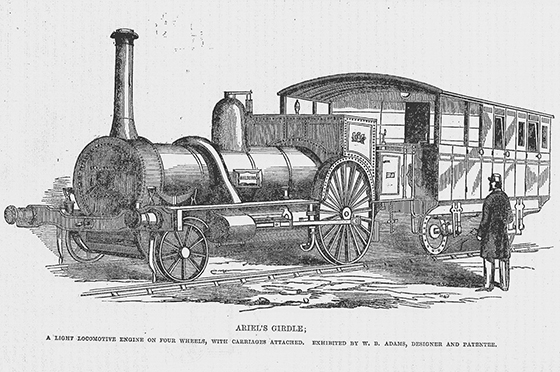

その長い歴史において、万博は時代の最先端を映し出す鏡のような場であり続けてきました。例えば、産業革命の発祥国である英国で1851年に開催された第1回ロンドン万博では、各国が蒸気機関車を出展。国内外から訪れた来場者の交通手段としても蒸気機関車が活躍し、新たな交通網として鉄道の利便性を世界に示しました。

第1回ロンドン万博(1851年開催)に出展された蒸気機関車(国立国会図書館Webサイトより)。

また、万博は時代の変革を象徴する技術やアイデアを発表する舞台でもありました。1876年に米国で開催されたフィラデルフィア万博では、グラハム・ベルの電話、レミントン社のタイプライターなど、社会の発展に大きな影響を与える発明品が出展されました。

さらに、万博は都市の発展を加速させる触媒としての役割も担ってきました。例えば、1889年開催の第4回パリ万博ではエッフェル塔が建設されました。水力式のエレベーターや電話、電信局など当時の最先端技術が投入されたこの建造物は、後にラジオやTVの電波塔の役割を担うなど、パリの発展を象徴するモニュメントとなったのです。

1890年パリ万博を記念して建造されたエッフェル塔(著者不明, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

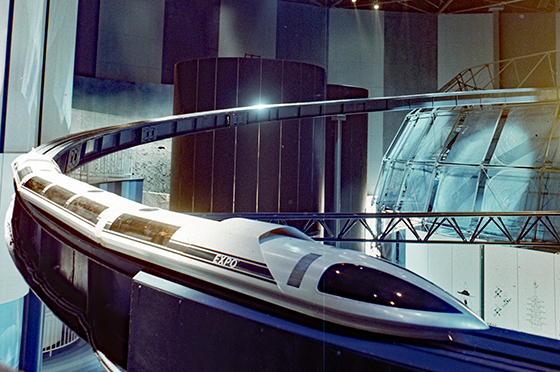

1970年に日本で初めて開催された大阪万博も、日本社会の発展に大きな足跡を残しました。この万博を機に、ワイヤレステレホン(携帯電話)、電気自動車・自転車、電波時計などが実用化へと進み、私たちの生活をより便利で豊かなものへと変えました。模型が展示されたリニアモーターカーは未来の高速輸送を提示し、今日、実用化に向けた整備が進められています。

1970年大阪万博の開幕式の様子(写真提供:大阪府)。アジアで初となる国際博覧には77国が参加し、国内外から約6,421万人が訪れました。現在、跡地は万博記念公園として運営されています。

1970年大阪万博 日本館で展示されたリニアモーターカーの模型(写真提供:大阪府)。

【万博で生まれたモノの例】

万博は社会のさまざまな課題に取り組むために、世界各地からたくさんの知識・知恵が集まる場所でもあります。毎回、新たな技術や商品が生まれ、生活が便利になるきっかけとなってきました。

| 万博で生まれたモノ |

万博名 |

|---|---|

| エレベーター |

1853年ニューヨーク万博 |

| 電話 |

1876年フィラデルフィア万博 |

| ファミリーレストラン、電気自動車、ワイヤレステレフォン、動く歩道 |

1970年大阪万博 |

| ICチップ入り入場券、AED、ドライミスト | 2005年愛知万博 |

1970年大阪万博でクボタが提示した「豊かなみのり」の未来とは?

このように、万博はいつの時代も革新的な技術やアイデアを示し、それらはあたかもバトンのごとく次世代へと受け渡されてきました。それでは、1970年の大阪万博において、クボタはどのような未来を描き、どういった技術を展示したのでしょうか。

当時の日本は、高度経済成長を経て大きく発展する一方、公害が深刻な社会問題となっていました。政府は1967年に公害対策基本法を施行して環境庁を発足させるなど、公害規制を強化します。こうした時代背景の中、クボタは1969年に「ゆたかな人間環境つくり」というスローガンを掲げ、社会環境整備に関する事業を拡充。し尿や下水などの水処理装置や機器の独自開発、都市ごみ焼却炉分野への本格参入をめざしました。

環境問題が重要な社会課題となったのを受け、クボタは環境整備事業に注力しました。し尿を好気性微生物により酸化分解処理する酸化処理法(好気性消化法)による水処理方式でリーディングカンパニーに成長。その後も、凝集沈殿法や窒素除去装置といった下水処理施設装置の自社開発を進め、この分野の拡充を進めました。

「人類の進歩と調和」をテーマに開催された1970年大阪万博で、クボタは「豊かなみのり」をコンセプトに自然と社会の調和を表現した「クボタ館」を出展しました。食料・水・環境を事業領域とするクボタは、当時から自然との調和を重要視しており、半世紀以上が経った現在も、この考えは事業や製品、ソリューションの根底を支えています。

クボタ館は、シンボルタワー、展示棟、管理棟の3つの建物と滝のある庭園で構成され、展示棟では4つの壁面を使って「より豊かで美しい空気と水と緑の空間」というコンセプトの展示が行われました。第1壁面では「現代の矛盾と未来への期待」をテーマにした写真展が開かれ、第2壁面では「美しい空気と水と緑の回復」を彫刻で表現。第3壁面では「豊かなみのりへの社会工学」をテーマに、農業と社会に関する問題(自然条件の克服、農業の機械化、農産物流通のシステム化)についての解説が行われました。

1970年大阪万博のクボタ館。シンボルタワー、展示棟、管理棟と庭園で構成され、連日、多くの来場者で賑わいました。

また、第4壁面では「自然と詩」をテーマにしたカラー写真が展示されたほか、その横の映画ホールでは「世界の米つくり」のカラー映画を上映し、世界各地の米作りの風景や日本各地の稲作にまつわる風習などを多面スクリーンに映し出して労働の尊さと収穫の喜びを訴えました。

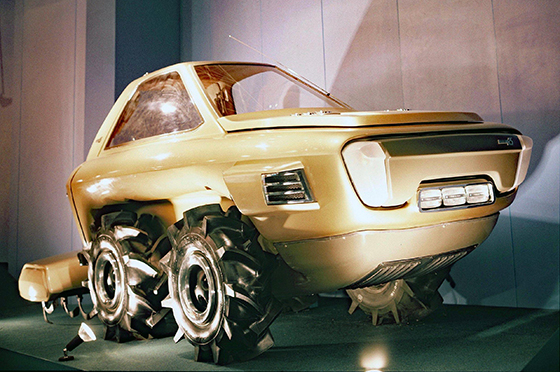

4つの壁面で展開されたクボタ館の展示の中でもひときわ目を引いたのは、現在のクボタ製品につながる「夢のトラクタ」です。スポーツカーを思わせる斬新なデザインで、科学技術の進歩が未来の農業に寄与する姿を表現。高い機能性や乗り心地の良さ、シンプルな操作性などは、現在のクボタ製品にも受け継がれています。

1970年大阪万博でクボタが展示した夢のトラクタ。

クボタ館のアテンダントを務めた女子学生たちが感じた万博の意義

この夢のトラクタの案内役を務めたのが、万博会場で大活躍したアテンダントの皆さまです。クボタ館のアテンダントは、大学や短期大学を中心とした女子学生の中から採用されました。まだ「学校を卒業したら花嫁修業」という風潮が残る中、社会と自分をつなぐ接点として万博での仕事を選んだ彼女たちは、女性の社会進出の先駆けでもありました。アテンダントの研修は非常に厳しく、言葉遣いや話し方、お化粧の仕方、歩き方などを、社会人としての基礎から徹底的に指導されました。

夢のトラクタとアテンダント。アテンダントの制服はジバンシーにオーダーメイドで注文した黄色のジャケット、ワンピース、帽子という華やかなもので、館内でも目を引く存在でした。

アテンダントは万博の開幕前から各種メディアに出演して万博のPRを行い、パレードに参加したり、雑誌やテレビ番組に出演したりと、社会的にも注目される存在でした。各パビリオンのアテンダントの制服姿を写真に収める来場者も多く、皇族や芸能人が来館した際には一緒に記念写真を撮ることもありました。終業後には外国館のパーティーに参加し、国際交流の貴重な機会ともなりました。

会期中は各国のアテンダントと交流する機会もあり、友好を深めました(写真提供:共同通信イメージズ)。

「豊かなみのり」をテーマにしたクボタ館には、多くの農業関係者が訪れました。なかには子どもの姿も見られ、夢のトラクタなどの展示に目を輝かせていたと言います。館内は常に賑わい、行列ができるほどの人気でした。

昭和から令和へ、未来への思いをバトンにしてつなぐ

それから半世紀以上を経て、再び大阪の地で開催される2025年大阪・関西万博。かつて1970年大阪万博 クボタ館のアテンダントとして活躍した4名の皆さまは、今回の万博にどのような思いを寄せているのでしょうか。

1970年大阪万博でクボタ館のアテンダントを務めた皆さま。左から井上さん、島さん、中本さん、遠山さん。アテンダントの方々のつながりは現在も続いており、今回の大阪・関西万博をきっかけに同窓会が計画されています。

「万博は、子どもたちを驚かせ、好奇心を刺激する場であってほしい」と願うのは中本登美子(旧姓:徳珍)さんです。

「当時の子どもたちは世界のことを全く知らなかったから、何を見ても驚きの連続でした。その驚きが、子どもたちの学びの意欲を刺激し、世界に視野を広げるきっかけになったのではないかと思います」(中本さん)

「万博は、子どもたちを驚かせ、好奇心を刺激する場であってほしい」と話す中本さん。

以前よりも海外旅行をする人が減っている今日、万博は「子どもたちが『世界は広く、いろいろな人がいるんだ』と知る良い機会」だと井上恵美子(旧姓:栗田)さんは力を込めます。「外国のパビリオンに行くと、そこにいる人の肌の色が違うというだけで子どもたちがびっくりしていました。その驚きだけでも価値がありますよね」(井上さん)。外国との交流を通じて視野が広がる万博は、子どもたちが世界を知る絶好の機会でもあるのです。

「万博は、子どもたちが『世界は広く、いろいろな人がいるんだ』と知る良い機会」だと話す井上さん。

遠山美砂(旧姓:国村)さんも、子どもたちにぜひ万博を体験させたいと話します。

「世界中のいろいろなものを一度に見られるのですから、感受性の鋭い子どもたちにはぜひ万博を見せたいですね。そのためにも、子どもたちが平等に万博を体験できるようになることを期待しています。万博を見て、子どもたちがどう感じるのかを知るのが楽しみです」(遠山さん)

「感受性の鋭い子どもたちに、ぜひ万博を見せたい」と話す遠山さん。

島陽子(旧姓:垣本)さんは、国と国とのつながりを世代を超えて引き継いでいくためにも、万博で外国との交流の機会を持つことが大切だと強調します。

「少しの英語と笑顔、ジェスチャーがあれば、外国の方と十分にコミュニケーションできるということを万博の場で感じられました。今回の万博でも、外国の方と気軽に交流できる場が提供されることを期待します。世代が変わっても、国同士のつながりを次につなげていくには、人が人に伝えていくことが大切です。それが未来につなげるということなのだと思います」(島さん)

「万博で外国との交流の機会を持つことが大切」だと話す島さん。

2025年大阪・関西万博の「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオンにおいて、クボタは「プラネタリーコンシャスな未来の食と農」をコンセプトに、地球環境を守りながら人々の暮らしを豊かにする食と農業のあり方を示します。1970年大阪万博のアテンダントの皆さまの思いをバトンとして受け取り、子どもたちが「食と農業」の未来に思いをはせ、新たな気づきや考えが「芽生え(Germination)」る場をめざします。

「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオンのクボタプレイスイメージ

1970年大阪万博で提示した未来がそうであったように、2025年大阪・関西万博で描く未来もいつか必ず実現するという信念の下、クボタは昭和から令和へと受け継がれたバトンを次の世代へとつないでいきます。