PEOPLE

2025年大阪・関西万博 未来の都市 シリーズ第2回万博から「未来の種」を届ける出前授業

2025 . 05 . 21 / Wed

写真・文:クボタプレス編集部

クボタは次世代の人材教育として、生きるために不可欠な「食料・水・環境」の分野への理解を深める出前授業を子どもたちに向けて行っています。2024年11月からは「2025年大阪・関西万博」への協賛をきっかけに、全国各地の学校で食と農業の未来について考える授業を実施しました。本記事では、その中でも2025年2月に都内の中学校で行われた出前授業の様子を紹介します。

万博を機に、次世代を担う生徒たちと未来社会を考える

2025年4月13日から10月13日までの約半年間、大阪・夢洲で開催されている2025年大阪・関西万博。万国博覧会(万博)はさまざまな国や地域が集う世界的な一大イベントで、これまでも新しい技術や商品が生まれるきっかけをつくってきました。

万博会場のイメージ図。クボタがプラチナパートナーとして協賛する未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」のパビリオンは大屋根リングの西側(図の円形部分奧の外側)に見える細長い建物(画像提供:2025年日本国際博覧会協会)。

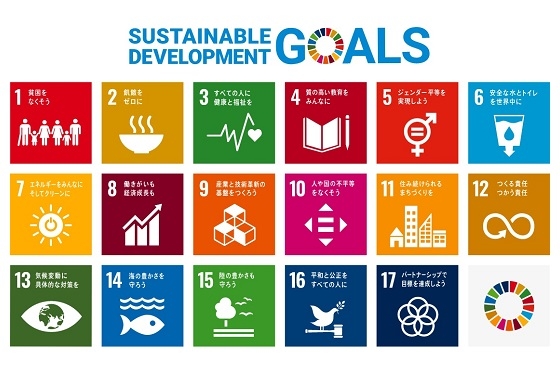

世界各地から英知が集まる場であることから、地球規模の様々な課題に取り組むべく、大阪・関西万博では二つの開催目的を掲げています。一つは「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」です。国連が掲げるSDGs達成の目標年である2030年まであと5年となる2025年は、実現に向けた取り組みを加速するのに極めて重要な年と考えられています。

SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標を示したアイコン。

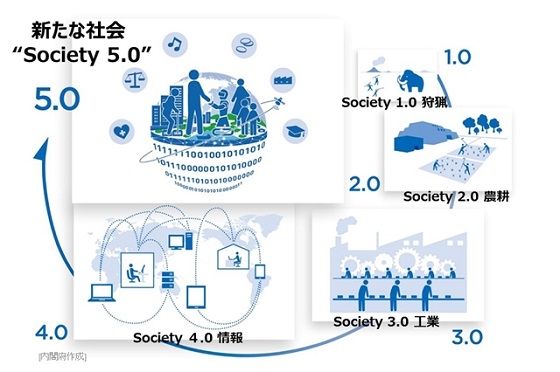

もう一つは、「日本の国家戦略Society 5.0の実現」です。Society 5.0とは日本がめざす未来社会の姿です。政府はこれまで人類が歩んできた狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」がSociety 5.0であり、SDGs達成のための戦略だと位置づけています。

たとえば、IoT、AI、ロボティクス、ビッグデータなどの技術により、様々な地球規模の課題が解決される社会もSociety 5.0の一面であり、そのような先端技術を活用するクボタのスマート農業も、SDGsの達成やSociety 5.0の実現に貢献する一例といえます。万博の各パビリオンやブースでは、このような最先端の取り組みや新技術に触れる多様な展示が用意されています。

Society5.0の概念図(提供:内閣府サイト https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/)

政府は万博が始まる半年前から、この機会に子どもたちが未来社会を考え、将来の主体的な行動へつなげるきっかけをつくろうと、内閣官房主催の教育プログラム「EXPOスクールキャラバン」を実施してきました。万博に関わる企業や団体の協力を得て、全国の小・中学校・高等学校・特別支援学校において、SDGsをテーマにした出前授業を行うというものです。

この企画に賛同したクボタでは、計9回にわたり、全国各地の中学校や高等学校での出前授業を実施しました。テーマは万博の目的・意義と、万博展示と共通の「食と農業の未来」。食と農業にはどのような課題があるのかをわかりやすく楽しく学び、未来に向けて一人ひとりができることを考える機会づくりをめざしました。

地球はどのような課題を抱えているのかを知る

2025年2月17日にクボタの出前授業チームが訪ねたのは、東京都の世田谷区立富士中学校。渋谷や下北沢からひと足の距離にありながら、住宅街に囲まれた閑静な環境にあります。授業を受ける2年生の生徒たちは3年生に進級後、10月の修学旅行で大阪・関西万博に行くことが決まっています。

授業は午後の2時限にわたり、1限目は体育館に集合した2年生全員の前で、クボタKESG推進部の廣瀬文栄さんが講義を行いました。

東京都世田谷区立富士中学校の体育館で行われた出前授業1限目の様子。

「大阪・関西万博に協賛する一つ目の理由は、クボタが地球環境と暮らしを守っていこうとする企業であり、めざす方向性が今回の万博のテーマと同じだからです。そして、二つ目の理由は皆さんと一緒に食と農業の未来を考えていきたいからです」と廣瀬さん。万博を契機に、食と農業にはどのような課題があるのかを知ってほしいと語り、講義は本題に入っていきます。

ここで上映されたアニメは、世界と日本における食と農業の現状と未来について様々な情報を凝縮した内容で、生徒たちには初めて知る事柄も多く盛り込まれていました。

たとえば、世界では10人に1人が栄養不足に陥っているのに対し、日本では食品ロス量が25mプール約16000杯分にも及んでいること(ともに2022年時点のデータより換算)。さらに、もし今の日本が100人の村だとしたら、農家はそのうちのたった1人で、しかも全体の約7割が65歳以上の高齢者であるという事実には、衝撃を受けた生徒も少なくなかったようです。

上映後、廣瀬さんは世界の人口増加にも触れ、2023年に80億人を突破した世界の人口はやがて100億人を超えると予測されていることを補足。クボタでは少ない人数で食料を生産できるロボット農機などの技術開発に取り組んでいるものの、「実はこれは課題解決のための施策の一つにすぎず、他にもいろいろな解決方法があるかもしれません。私たち一人ひとりにできるのは何か、それを2時限目に皆さんに考えてほしいと思います」と続けます。

会場の生徒たちにさまざまな問いを投げかけながら授業を進める、クボタKESG推進部の廣瀬文栄(ひろせ・ふみえ)さん。

最後に廣瀬さんは重要なヒントを加えました。それは「フードシステム(食料システム)全体」で解決するという考え方です。私たちが食べ物を口にするまでには、農作物を「つくる」だけではなく「加工する」「運ぶ」「売る」「調理する」など、様々な職種の人が関わっています。このフードシステム全体を見直すことで、食べ物が必要な人に必要な分だけ届ける未来をめざそうということです。

未来の「食と農業」のために私たち一人ひとりにできること

2時限目は2年生の4クラスに分かれ、クボタの出前授業チーム4人のメンバーが各クラスで進行役を務め、グループワークが行われました。

前半は1クラスを4〜5人ずつの班に分け、食と農業の課題を二つ挙げて、解決策を考えるグループディスカッション。生徒たちは日頃からグループワークには慣れているようで、取りまとめを行う役、発表用のシートに書き込む役など、うまく分担し、スムーズに話し合いを進めました。

グループワークの様子。この班ではメンバーの一人が親戚の農家を手伝った際、規格外のズッキーニを畑に捨てるのを目撃した経験を話し、そこから形が悪い野菜を売るためのアイデアを中心にまとめました。

後半は各班の代表者が前に出て、発表タイム。1時限目の講義で印象的だったためか、農業の担い手不足と食品ロスの二つの課題を取り上げる班が多くなりました。解決策に関しては必ずしも就農者を増やすものばかりではなく、流通にかかるコストを削減すべく地産地消を推進する、形が悪い野菜も販売するなど、「運ぶ」や「売る」分野に着目したアイデアも複数見られました。

グループで話し合ってまとめた課題解決のアイデアを説明するグループ代表の生徒の一人。

授業後、生徒を代表して、加藤治樹さんと梶原すみれさんに、どのような気づきがあったかを尋ねました。

出前授業を受けて感じたことを語ってくれた加藤治樹(かとう はるき)さん(右)と梶原すみれ(かじわら すみれ)さん(左)。

加藤さんが最も印象的だったのは、農業と技術を掛け合わせた「アグリテック」です。

「少子高齢化で農業を行う人が減っていることや、地球温暖化でどんどん作物が作れなくなっているといった現状を学びましたが、ロボットやドローンを使って無人で農作業を可能にするアグリテックが、そのような問題を解決する重要なキーになることを知って勇気づけられました」

また、梶原さんはSDGsや農業についてはある程度知識があるという自負があったものの、「農家が100人に1人」という現実を初めて知り、衝撃を受けたとのこと。

「ただ第一次産業に比べ、今後は第三次産業ばかりが発展していくのかと思っていましたが、その第三次産業である先端技術の活用が農業の問題を解決する方法になるというのは、新しい気づきでした。農業に就くだけでなく、違う面から農業を支えることもできると知ったことは、将来進路を決めるうえでも役立つでしょうし、万博をきっかけに、私たちが大人になって社会をつくるとき、その気づきが生かせる未来になればいいと思います」

次に、学年主任の村上玲先生に、今回の出前授業の意義を伺いました。

富士中学校2年生の学年主任、村上 玲(むらかみ りょう)先生。

村上先生によれば、生徒たちは普段SDGsやフードロスについて学んではいるものの、企業の事業や先端技術に触れる機会がないため、出前授業で直接話を聞くことで、より深く学べたように感じるとのこと。

「これまで実際に課題を解決するために自分たちに何ができるかをイメージすることは難しかったので、今日、クボタの方々に『農業の魅力を伝えるって、たとえばどういうことをイメージしていますか』といった具合に、もう一段階突っ込んでいただけたのが非常によかったです。答えに窮した生徒もいましたが、さらに具体的に考える機会になりました。修学旅行に向けてだけでなく、今後の進学や職業選択においても新たな視点が生まれたのではないでしょうか」

未来の種は「いま」にある

最後に、講師役を務めたクボタの神部沙季さんと須貝ひよりさんにもお話を聞きました。

2時限目の出前授業を担当したKESG推進部の神部沙季(じんぶ さき)さん(右)と須貝ひより(すがい ひより)さん(左)。

授業を通して、地球規模の課題を他人事として捉えるのではなく、一人ひとりが「自分だったらどうするか」と考え、行動を変えることが解決の第一歩につながると認識してもらいたかったと口を揃えるお二人。授業後の生徒たちの印象を尋ねると、以下のような答えが返ってきました。

「農業の課題は農機メーカーや農家だけでなく、流通、IT、行政・政治など様々な分野の人々が関わって初めて解決すると話したところ、十人十色の発想が次々に生まれました。なかには実際に最先端で進められている取り組みに近いアイデアもあり、彼らが数年後どのような未来を創造するのか、心の底から楽しみになりました」(神部さん)

「都心にある学校ということもあり、農業を遠い存在だと捉えていた生徒たちが、授業終盤には『やってみたい』『意外に自分たちともつながっている』といった声も聞こえるなど、農業に対するイメージに変化が生まれているのが印象的でした」(須貝さん)

神部さん(左)と須貝さん(右)がそれぞれ担当クラスの授業を進める様子。

また、万博の「未来の都市」クボタプレイスで体験してほしいことについては、「生徒の皆さんに考えてもらったのと同じ『食と農業の課題と解決策』についてクボタが真剣に考えた成果を発表する場が万博だと思っています。彼らが今後の行動や進路について考えるきっかけになればうれしいですね」と神部さん。また、須貝さんも「農業経営シミュレーションゲームを楽しみながら、未来の農業についてより具体的、現実的にイメージしていただけると思います。自分の一つひとつの選択によって未来が変わることを実感していただきたいです」と語ってくれました。

クボタは万博に限らず、これからも次代を担う若い世代に向け、地球を未来につないでいくのは「誰か」ではなく、他ならぬ「いま」を生きている自分たちなのだと気づいてもらえるような教育支援や活動を続けていきます。