TECHNOLOGY

未来へつなぐ、プラネタリーコンシャスな挑戦 第1回(前編)

北海道大学 野口教授 × クボタ 飯田特別技術顧問研究者が語るスマート農業「進化の6年」と現在地

2025 . 11 . 19 / Wed

写真・文:クボタプレス編集部

2019年、クボタプレスは「未来農業 産学対談」と題し、日本のスマート農業を牽引する北海道大学大学院 農学研究院の野口伸教授と、クボタの飯田聡(特別技術顧問)による対談をお届けしました。

あれから6年。世界はパンデミックを経験し、AIの社会実装は加速。急激な変化とともにあったのは、農業も例外ではありません。日本のスマート農業をリードしてきたお二人に、その現在地と未来像はどのように映っているのでしょうか。再び実現した対談の模様を、全2回にわたってお届けします。

前編では「この6年間のスマート農業の進化と、現在直面する課題」を、後編では「2035年の未来像と、クボタが描く『プラネタリーコンシャスな農業』」を深堀りします。

6年で進んだ「人とロボットの協調」と主要3機種の無人化

――2019年の対談から6年が経ち、農業を取り巻く状況も変化しました。まずは野口教授、この6年間における北海道大学での研究成果をお聞かせください。

野口:農業技術の進歩は非常に早く、私たちの研究内容も大きく変わりました。前回の対談当時は、自動で作業するロボット農機を遠隔監視する「レベル3*1」のプロトタイプ構築に取り組んでいました。しかし、農作業は多様な環境で行われるため、ロボット農機が常に完璧な作業ができるとは限りません。

- *1農林水産省が提唱した農業機械の安全性確保の自動化レベルの通称

野口伸(のぐち のぼる)さん。北海道大学大学院 農学研究院 農学研究院長・教授。農学博士。専門は農業ロボット、スマート農業。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートバイオ産業・農業基盤技術」ではプログラムディレクター代理を務めるなど、日本のスマート農業研究を牽引する第一人者。

野口: そこで私たちは「人とロボットが協調して作業できるシステム」へと発想を転換しました。全てをロボットに任せるのではなく、役割分担で双方の強みを活かす。人間には農業の楽しさを感じてもらいながら、人とロボットが一緒に働き、それぞれが得意なことを分担して効率化を図る協調の形を進めています。

その実現には、ロボットに「考える力」が不可欠です。ロボット農機に搭載したAIに農業の知識を学習させ、安心して任せられる賢いパートナーにしていくことが目標です。これにより、野菜の収穫、果樹の剪定といった熟練技術を要する作業も手伝える、真にスマートなロボットの開発へとつながっていくと考えています。

――クボタではこの6年間、どのように製品や技術開発を進めてこられたのでしょうか。

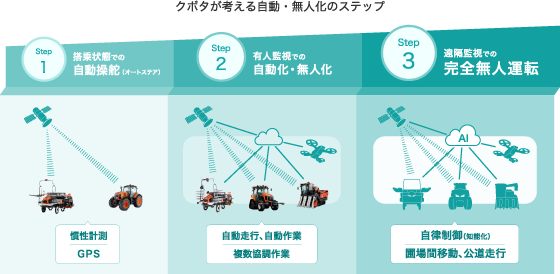

飯田: はい、大きな進展は二つあります。一つは農機の自動化・無人化(ロボット化)の推進における「Step 2」の実現です。遠隔監視によるほ場内での無人作業「Step3」の実現も、すぐそこまで来ています。

飯田聡(いいだ さとし)。 株式会社クボタ 特別技術顧問 工学博士。1980年に久保田鉄工(現・株式会社クボタ)入社し、トラクタ技術部第二開発室長、クボタヨーロッパSAS(フランス)社長、クボタトラクタコーポレーション(アメリカ)社長、機械海外本部長、農業機械総合事業部長、研究開発本部長、取締役専務執行役員などを経て、2018年より現職。農機の自動化・ロボット化をはじめ、クボタのスマート農業技術の研究開発を牽引。

飯田: 6年の間に、人が乗車した上で自動化の恩恵を受ける「Step 1」の農機が田植機、トラクタ、コンバインの各機種で充実し、事業にも大きく貢献しました。例えば直進キープ機能付き田植機は、2024年末時点で累計15,000台を販売しました。

現在は、主要3機種すべてで無人運転が可能な「Step 2」の農機を世界に先駆けて市場に投入しています。これらの直進キープ機能やロボット農機(アグリロボ)の技術は、野口先生との共同研究の成果が基盤にもなっています。

クボタは、農林水産省による農機の自動化・無人化の3段階のレベルに沿ったロードマップを描き、ロボット農機の研究開発を進めています。

オープン化が進むデータ農業が、食料生産システム全体の底上げを加速

飯田:データ農業面でのもう一つの進展は、営農支援システム「KSAS*2」における「フェーズ 2」完了とオープンプラットフォーム化です。KSASは2014年に「フェーズ1」として日本型精密農業システムを立ち上げ、2019年からは「フェーズ 2」で稲作や畑作における収穫(収量・食味)やドローンや衛星による生育の可視化、水管理システムとの連携、気象予測に基づく生育ステージ予測などの技術を開発し、上市しました。今後はこの技術を畑作や野菜作にも応用しつつ、精密農業システムの高度化とともに提案型の営農コンシェルジュをめざす「フェーズ3」に進みます。

KSASの転機となったのは、2019年から全国で始まった「スマート農業実証プロジェクト」です。クボタも多くの実証地域に参画し、これをきっかけに農業者の方々が自分の使いたい外部システムをKSASと連携できる「オープンプラットフォーム化」を実現しました。現在は「J-クレジット」や「みえるラベル*3」の取得支援、AIによる雑草・病害虫の診断や、農業関連の問い合わせ対応も始まっています。

- *2クボタが開発した、農業経営を見える化する精密農業システム

- *3温室効果ガス削減や生物多様性保全に対する農業者の取り組みを、星の数で表示するラベル

野口: データのオープンプラットフォーム化は非常に重要だと思います。クボタのような企業ですら、全てのデータを一社で集めるのは困難ですから、こうした連携が食料生産システム全体の底上げに大きく繋がることは間違いありません。

環境配慮、AI……社会と技術の変化で生まれた農業業界の“うねり”

――この6年間には、「みどりの食料システム戦略」や「国連食料システムサミット」実施といった社会的な変化、そしてAIを筆頭とする技術的な進化がありました。これらは農業そのものや、お二人の研究にどのような影響を与えましたか?

野口: 世界的に「環境配慮」や「持続可能性」が問われるようになり、農業でも新たなゴールが設定されました。生産性を落とさず環境課題に応えるには、ICTやロボットなどのスマート農業技術が不可欠です。

そのスマート農業技術の進化を支えているのが、AIや衛星測位、5G通信といった技術です。他の分野で発展したこれらの技術を、生産性向上、環境保全、熟練技術のデータ化といった農業のさまざまな局面に活用することで、農業でも「環境配慮」を実現しようとする世界的なうねりが生まれているのです。これは、クボタが進める環境を重視した循環型農業を実現するための核心的な技術にもなるのではないでしょうか?

AI、衛星測位システム、5Gといった技術が社会実装期に入り、スマート農業の進化を支えていると語る野口教授。

飯田: はい、クボタも「みどりの食料システム戦略」を契機に、環境を重視した持続可能な農業システムの研究を強化しました。今挙げられた新技術が我々のスマート農業をレベルアップさせる軸となったことは間違いありません。

中でも、やはりAIの影響が最も大きいですね。野口先生と共同で研究しているロボットの安全認識技術はAIなしには実現できませんでしたし、無人のアグリロボコンバインも、AIカメラによる人の画像認識が自動運転実現の鍵になっています。施設園芸においても、作物の葉っぱのしおれをAIが検知し、自動でかん水制御を行うシステム(Hamirus)などもすでに実用化しています。

クボタが2024年に発売した、世界初となる有人監視下での自動運転を可能にしたアグリロボコンバインDRH1200A。従来のセンサーに加え、AIカメラを用いてほ場の中の人を検知します。

野口: 環境に配慮した新しい農業という点では、クボタと北海道大学で「K-IPM(Integrated Pest Management)」という研究も行っていますね。化学農薬に代わる防除法として、環境への影響を抑えながら病害虫に効果を発揮する資材を見つけ、活用する研究です。

飯田: K-IPMのような産学連携の取り組みは非常に重要です。この6年間で、私たちはベンチャーとの連携も含めた「外部連携」を積極的に図ってきました。これからは、機械メーカーの自社開発、大学の研究、ベンチャーのアジャイルな開発の3つを連携していくことが、ますます重要になると考えています。

トップランナーから見る、スマート農業「3つの課題」

――進化を続ける一方で、新たに見えてきたスマート農業の課題はどのような点にあるとお考えでしょうか。

野口:農家の方々が満足する技術を、すべての作物で提供できていない点です。日本のスマート農業技術の、特にアジアモンスーン地域における社会実装のレベルは、間違いなくトップクラスです。ただ、稲作や大規模畑作の技術は充実してきましたが、多品目にわたる果樹や野菜、技術が導入しにくい中山間地域まで手が回っていないのが現状です。実際、データを活用する農家さんは増えてきているのですか?

飯田:はい、着実に増えています。ただ、データを本当に有効活用できている農家さんはまだ少ない、というのが実感です。日々の農作業で忙しい農家さんが、自らデータ活用を学ぶとは限りません。その壁を乗り越えられるようサポートしていくことがキーであり、データ農業の効果を実感できるようコンサルティングなどのフォローアップが大切になります。

野口:特に高齢化が進む現場では、データ活用につながる意識改革も難しいですよね。だからこそ、次の世代にデータ活用の重要性をしっかり理解してもらうことが大切です。クボタさんが行っているように、子どもたちを対象とした10年、20年先を見据えたアグリキッズキャンプやサミットが非常に重要になります。若い世代が、スマート農業技術を使うのが当たり前という感覚を持つようになる、今はまさにその過渡期なのだと思います。

変わりゆく農業の中で、スマート農業が果たす役割

――多くの課題を抱える現在の農業において、スマート農業が果たせる役割は大きいのでしょうか?

飯田: はい。この6年間で最も感じる農業の変化は、農業従事者の減少スピードが予測以上に速いことです。減少すること自体は予想していましたが、ここまで早いとは思いませんでした。特に中山間地域*4では離農が深刻な問題になっています。一方で、地域農業を守ろうという強い思いを持ち、スマート農業を導入しながら規模拡大に取り組む担い手が増えているとも感じます。この二つの動きが同時に起きているのが現状です。

- *4傾斜地の多い、山間部とその周辺の地域。全国の耕地面積の約4割を占める

また、農業が今まで以上に「ビジネス」として認識されるようになってきました。ビジネスとして成立するためには若手人材の確保が不可欠で、農業でも働き方改革を進め、魅力的な労働条件を提示できる必要があります。そのために、ビジネスとして農業に取り組む方々にも、スマート農業のソリューションを提供していく必要があると考えています。

そして、直面せざるを得ないのが気候変動、特に高温障害や干ばつへの対応です。品種改良なども進められていますが、生育予測やリモートセンシング技術、自動水管理システムなどを活用し、気候変動に対する農家さんの「対応力」を高めることも、スマート農業の重要な役割です。

農業の現場を訪れながら感じた、6年間の変化を話す飯田特別技術顧問。

飯田:実際、直進キープ機能付き農機やアグリロボ、KSASの導入で、設立当初と同じ人員のまま経営規模を2~3倍に拡大した農家の事例も出てきています。また、地震被害のあった能登半島では中山間地域でありながら、スマート農業を活用してどんどん規模を拡大している農業法人もあります。

野口:そういったスマート農業が導入された現場に行って感じた、大きな変化はありますか?

飯田:先ほど述べました以外には「女性が活躍できる農業」が実現したことですね。直進キープ機能付き田植え機やオートステア付きトラクタ、KSAS、ドローンなどは、力仕事の経験が少ない女性でも十分に使いこなせます。これはスマート農業がもたらした間違いなく大きな変化であり、人手不足が深刻な中で非常に有益なことだと考えています。

また、データ活用は「ノウハウの伝承」にも有効です。近年、業界外から新規参入する若い経営者が増えていますが、彼らはKSASに日々の作業記録を蓄積、分析することでデータを継承し、規模拡大につなげています。先ほど申し上げた、設立当初の人員で規模を3倍にするという事例は決して例外ではなく、各地で起こり始めているのです。

スマート農業における6年間の著しい進化と、労働力不足や気候変動といった待ったなしの課題。その両方を見つめてきたお二人の議論は、未来のスマート農業の姿へと向かいます。後編では、農業が直面する課題を乗り越えるためのスマート農業の姿とは何か。そして、その未来を担う若き研究者・技術者に、お二人が期待することをお伺いしていきます。