NEWS

「クボタアグリキッズサミット2025」後編「食と農業」の未来のために

仲間とつくりあげた「アグリキッズ・アクション宣言」

2025 . 08 . 29 / Fri

写真・文:クボタプレス編集部

地球規模で、さまざまな「食と農業」の課題に直面している今、安心して食べることができる豊かな未来をつくるために何ができるのか?

全国から集まった小学生(4年生~6年生)が、100人の仲間とともに考え学ぶ、「クボタアグリキッズサミット2025」を開催しました。今回の後編では、第2部・第3部の様子をご紹介します。

北海道でフードシステムの現場を体験した第1部

第1部は、2025年3月。北海道を訪れた100人の子どもたちは「食と農業」の課題をフードシステム全体で考えることの大切さを学び、フードシステムの現場での体験を元に、一人ひとりが「仲間と一緒にチャレンジしたいこと」と、チャンレジを仲間と一緒に実現するための「かぎ」を探りました。

前編はこちら:https://www.kubota.co.jp/kubotapress/news/agrikidssummit.html

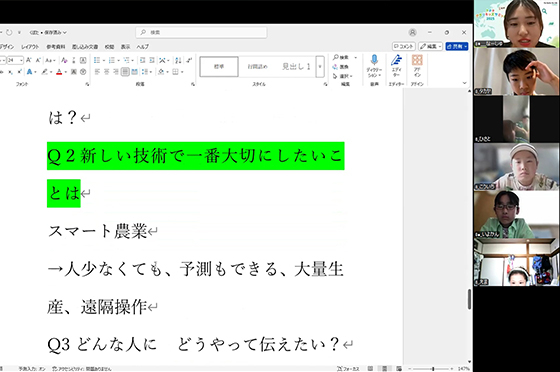

2025年6月21日、オンライン会議の形式で第2部が開催されました。

子どもたちは第1部を終えてからも、それぞれがホームワークを通して「チャレンジ」と「かぎ」について考え続けていました。その中で、仲間と一緒にやることが何より大切だと感じるようになったのです。

そこで、今回のミッションは「かぎ」に賛同する仲間を世界中に増やすためのアイデアを考えることになりました。

はじめにみんなで北海道での思い出を振り返ると、さっそくチームごとのルームに分かれて「作戦会議」が始まりました。

北海道以来、3ヶ月ぶりの再会、しかもオンラインでの開催にもかかわらず、子どもたちの距離はあっという間に縮まり、会議では活発な議論が交わされました。自分たちのチームが選んだ「かぎ」を、どうすればより多くの仲間たちに「いいね!」と思ってもらえるか。次々と出されるアイデアに、予定していた時間では足りないほど白熱した内容となりました。

「なぜこの『かぎ』が大事?」「どんな問題の解決につながる?」「誰に伝える?」「どうすれば伝わる?」など、チームごとにさまざまな角度から意見を出し合い、「そもそも仲間とは?」というテーマにまで踏み込んだチームも。

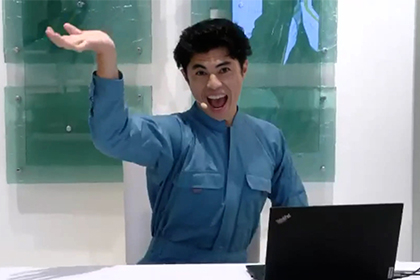

プログラムの中盤にはスペシャルゲストとして、お笑い芸人であり野菜芸人としても活躍する小島よしおさんが登場。ご自身の経験をもとに、子どもたちにアドバイスをしてくれました。

「僕はお笑い芸人になりたいという夢を、紙に書いて声に出していました。夢を頭の中にしまっておかず、常に自分の目と耳で確認できるようにしておくことで夢に向かって進めるのだと思います。」

そのようにしてお笑い芸人の夢を叶えてからも、さらに「野菜芸人」という新しい夢に向かって階段を登り始めた小島さん。野菜の歌を作る時には、それぞれ得意なことが違う仲間たちと取り組んでいるそうです。1人で努力することに加え、同じ志を持つ仲間の存在が「心の燃料にもなる」と、支え合うことの大切さを教えてくれました。

クボタの作業服を着てサプライズ登場した小島さん。

最後に、「食と農業の活動に参加しているみんなを本当に素敵だなと思います。よしおもみんなをサポートできるように頑張ります!」と小島さんから熱いエールをもらったアグリキッズ達。

小島さんからの熱いメッセージに背中を押してもらった子どもたちは、再度チームごとのルームに入り、自分たちの想いをより明確に伝えるために発表内容をブラッシュアップしていきました。

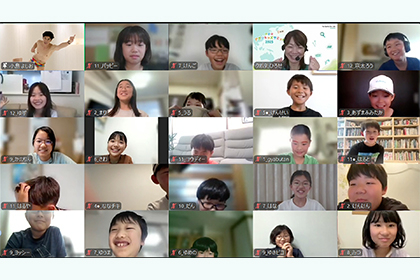

第3部の大阪・関西万博会場で発表する代表者が決意表明をすると、オンライン画面にみんなの応援のメッセージや絵文字が溢れていきました。

ついに本番!アグリキッズと有識者が「食と農業」の未来について語る!

7月25日、集大成となる第3部が大阪・開催万博会場内で開催されました。会場では、各チームの代表者12名が、それぞれのチャレンジとチームで見つけた「かぎ」を発表。その内容について、「食と農業」にまつわる各専門分野で活躍する4名の有識者とトークセッションを行いました。

いよいよ代表者が登壇。(写真右から)ひよよ さん、かの さん、はると さん、ななチキ さん、けんせい さん、そうや さん、だん さん、いよかん さん、あらた さん、うーたん さん、はると さん、ゆづ さん、クボタ廣瀬文栄さん。

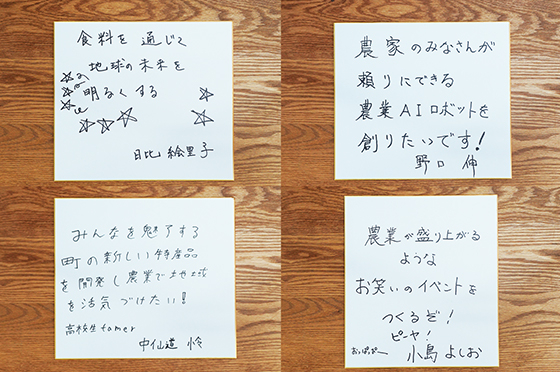

有識者は右から、国際連合食糧農業機関駐日連絡事務所 所長 日比絵里子さん、北海道大学大学院農学研究院 農学研究院長 野口伸さんと高校生farmer 中仙道怜さん、お笑い芸人 小島よしおさんが登壇しました。

有識者のアドバイスで新しい可能性や、さらに視野が広がるアグリキッズたち

「アグリキッズサミット」を通して、子どもたちはまずフードシステムの現場が抱える課題や取り組みを体験しながら学び、そこからチームのメンバーたちと意見を交わして議論を深めながら、力を合わせて「かぎ」を見つけ出しました。

そしてこの日に向けて、ワクワクドキドキしながらも、自分なりの言葉でアクションとみんなで見つけた「かぎ」を世界中に向けてしっかり宣言するために、入念な準備をしてきたのです。メンバーたちの想いを背負って全てを出し切るために。緊張感と期待感に包まれた会場では、本番直前まで発表内容を読み返し、手直しを加える代表者の姿も見られました。

そんな代表者たちを仲間もみんなで応援します。当日は代表者以外のメンバーもオンラインで参加し、会場の様子を見守りました。さらに、現地に駆けつけてくれたメンバーもいて、会場で代表者と直接言葉を交わしながらエールを送っていました。

そして、ついに始まった第3部本番。学びや気づき、行動を通して成長した子どもたちの発表に、有識者をはじめ会場の大人たちも驚きの連続となりました。

有識者と議論を繰り広げるアグリキッズたち

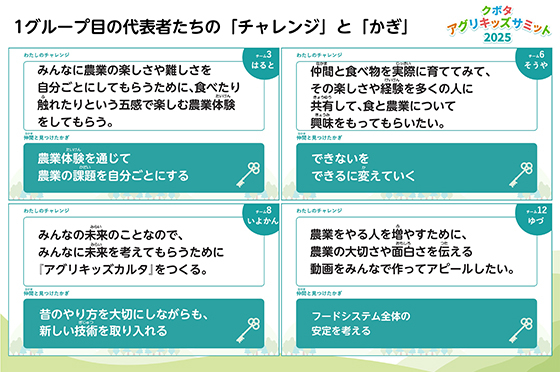

発表は12名の代表者を3つのグループに分け、1グループずつ登壇。1つ目のグループは、農業の魅力を伝えるためにカルタを自作したり、映像制作を目指したりするなど、その手法に創造性を発揮しました。

1つ目のグループの「チャレンジ」と「かぎ」。サミットで農業の楽しさや難しさを「体験」したからこそ、その課題を「自分たちの課題」にできた子どもたち。仲間を増やすためには同じように農業を五感で体験してもらうことが大切だと気づきました。

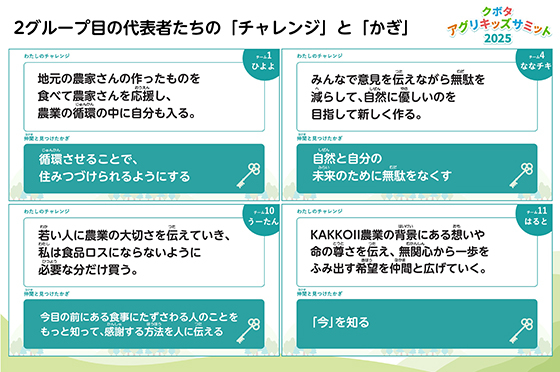

また、2つ目のグループでは、自然環境や食料問題の解決に向けて、食品の買い方を考え直すことや、地元農家と協力して体験会や個展を開催するなど、自ら「変化」を起こす代表者たちがいました。

2つ目のグループの「チャレンジ」と「かぎ」。フードシステムの現場を巡り、自然環境を守らなければ農業の未来は守れないことや、そこにはフードロスという身近な問題も影響していることを知り、自身の生活や周囲の行動変容を促す活動を実践。

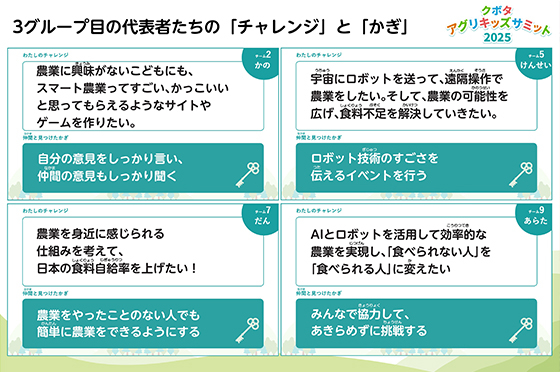

最後に、3つ目のグループでは、スマート農業で「食と農業」の未来を変えていくためのビジョンが語られ、中には未来の農業をシミュレーションできるゲームを試作した代表者もいました。

3つ目のグループの「チャレンジ」と「かぎ」。AIやロボットが地球規模の課題解決に欠かせないこと、「食と農業」の未来を変えることを学びました。同時に、それを実現するためにはみんなにスマート農業に関心を持ってもらう必要があると考えました。

その3つ目のグループで登壇した「けんせい」さんのチーム5も、AIやロボットの魅力を多くの人たちに伝え、力を合わせることが必要だと感じ、「ロボット技術のすごさを伝えるイベントを行う」という「かぎ」を得ました。これには、普段学生たちにスマート農業を教えている北海道大学の野口教授も、若い人たちに農業に関心を持ってもらう際、ロボットという要素は非常に重要だと感じていると共感します。

さらに、「かぎ」を用いた先にある、技術革新がもたらす未来の農業の姿に壮大なビジョンを描く「けんせい」さんは「宇宙にロボットを送って遠隔操作で農業をしたい」というチャレンジを掲げました。「水もエネルギーも限られた宇宙で、食料を安定して生産する技術は難しく、それを目標にするのは面白い」と、野口教授が技術面での課題に触れると、「けんせい」さんは宇宙農業の技術と、それが地球の農業にも活用できるのではないかと考えを述べました。

「例えば宇宙農業の技術として、人工光源、温室ドーム、品種改良などがあります。それが地球でも、高層ビル内の植物工場で日光の代わりとなる人工光源、砂漠のような厳しい環境でも温度や気圧を管理できる温室ドーム、気候変動が進んでも育つ農作物の品種改良などに活用できます」

自作の解説ボードで会場を驚かせる「けんせい」さん。「農業の可能性を広げ、食料不足を解決したい。かぎの実現のために今回出会った仲間とずっと交流を続けていきたいです」。

「宇宙の農業というのがとても夢がある。農業の可能性を広げることで、人類の食料の生産・安定供給に繋げていく。まさにその通り。ぜひ応援しています」とエールを送る野口教授。

また、チーム9の「あらた」さんは、サミットに参加したことで世界には飢餓に苦しむ人々が大勢いることを知り、その解決のためにAIやロボットの力が必要だと確信。技術革新による農業の可能性を止めてはいけない、絶対に実現するという強い決意から、チームで導き出した「かぎ」は、「みんなで協力して、あきらめずに挑戦する」でした。

国際連合食糧農業機関で世界の食料問題に取り組む日比さんも、飢餓の現状や今後の人口増加による課題に対して技術革新は不可欠であると賛同。その上で、「技術革新で世界の食はどう変化するでしょうか」と考えを求めました。「AIとロボットを活用して『食べられない人』を『食べられる人』に変えたい」とチャレンジを掲げる「あらた」さんは、さらに「技術革新で生産工程だけでなく加工の保存の工程までにも変革を起こすべき」と話しました。

「サミット参加前、僕はAIとロボットを活用してたくさんの農作物を作ればいいと考えていましたが、サミットで世界では年間13億トンものフードロスがあると知りました。つまり、たくさん作っても捨てられてしまう。食べ物の長期保存を可能にすることでフードロスを削減でき、食べられる人を増やせます。さらに、生産者が加工の工程まで働けるようになれば、その収入で食べ物が買えるので貧困問題を改善し、食料問題も解決できるのではないかと考えます」

「家では実際に長期保存できる豆腐などを使っている」と話す「あらた」さん。その製法を調べたこともアイデアに生かされていたようです。

「食を通じて世界を見ている、さらには未来を見ている。素晴らしいプレゼンでした。ますます前向きに頑張ってもらいたいと思います」と期待を込めた日比さん。

このほかにも、全ての発表がしっかりと考え抜かれ、手法にも工夫を凝らしたものばかり。高校生farmerの中仙道さんやお笑い芸人の小島さんも、代表者たちと真剣に、そして何度も驚きの声をあげながら、議論を繰り広げました。

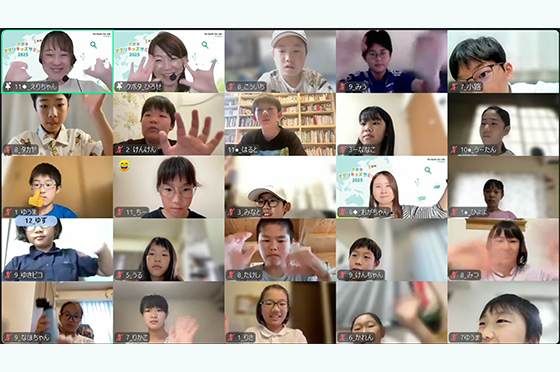

その発表の間、オンラインで参加していたメンバーたちも、代表者にエールを送り続けながら、有識者との議論から新たに学んだことや感動したことなどをチャットで送り合っていました。参加する場所は離れていても、「100人みんなで一緒に宣言する」という心のつながりが、議論する壇上、そして会場全体の盛り上がりを生んでいたのです。

チーム8の代表者「いよかん」さん自作のカルタに、自身の姿が描かれていて喜ぶ中仙道さん。生産者の立場から、農家の想いを伝えていくことの大切さにも言及しました。

チーム12の代表者「ゆづ」さんから動画出演を依頼され、驚く小島さん。「もちろん!私の仲間にも声をかけて盛り上げていきたいです!」と快諾してくれました。

こうして、有識者からのコメントや質問に自分の言葉で想いを伝えることで、さらに考えを深めていくことができたアグリキッズたち。世界中の101人目の仲間に向けて「アグリキッズ・アクション宣言」を発信することができた、その興奮と熱気を残しながら、およそ半年にわたって活動してきた「クボタアグリキッズサミット2025」は幕を閉じました。

発表の様子をオンラインで見守っていたメンバー全員もスクリーンに映し出されると、最後は万博キャラクターのミャクミャクも登場して、みんなで記念撮影を行いました。

「食と農業」の未来に向けて大きな一歩を踏み出したアグリキッズ

今回のサミット全体を振り返り、有識者の方々から万博会場では語り切れなかった感想や今後への期待などについて、コメントをいただきました。

第3部で子どもたちとトークセッションを終えた有識者の4名とクボタ廣瀬さん。皆さん口を揃えて子どもたちのパワーに圧倒されると共に次世代への希望を語ってくださいました。

日比さんは、半世紀前と比べ多くの課題を抱えた状況で、若い世代に地球のバトンを渡すことが悔しく、だからこそ子どもたちのやる気とエネルギーに勇気づけられたと話します。

「このような形で若い世代にメッセージを発信し、若い世代の声を拾い上げることはとても有意義なので継続されますよう。食と農業の分野で様々な技術革新にかかわるクボタが、今後とも官民の幅広い繋がりを大切に、精力的に活動なさることを期待しております」

野口教授は、子どもたちが「食と農業」についてしっかりと勉強した上で、それをきちんと消化し、実現性まで考慮したアイデアとして提言する能力に才能を感じ、刺激を受けたそうです。

「これから成長していく過程でも『食と農業』に関心を持ち続け、その想いを周りの人たちに伝えてもらうことで、1000人・1万人・1億人と、この輪を広げていってほしい。そうすれば次の世代、さらにその次の世代で、世界に貢献できる日本になると思います」

第3部の子どもたちの発表を受けて、中仙道さんも農業に従事する立場として、もっと多くの人々に農業の魅力を伝えられるようになりたいと強く思ったと言います。

「これからの未来ある小学生の方に、食について考え、大切にしてもらうことは本当に重要なことで、素晴らしい取り組みだと思います。今後もこのように若い人に『食と農業』の大切さを伝える取り組みを拡大してほしいと思います!」

子どもたちの発表からたくさんの学びがあったという小島さんは、食料自給率や宇宙農業など、目標は高く・具体的に・スケールが大きいことが大切だと感じたとのこと。

「吸収力があり多感な子どもたちに農業について考えてもらう良い取り組みで、小学校でも『農業』を必須科目にしてほしいくらい(笑)。根気よく続けて、いつか他の国の子どもたちも参加する『アグリキッズサミット in the World』をやってほしいです」

有識者の皆さんが子どもたちのチャレンジを見て、ご自身の活動でも改めてチャレンジしたいと思ったことを書いていただきました。

大阪・関西万博を契機に開催された「クボタアグリキッズサミット2025」。「食と農業」の未来について、学び、成長する子どもたちの姿を通して、クボタとしても多くのことを学ぶ機会となりました。

そして、今回の大きな一歩を踏み出したアグリキッズたちが、さらに101人目の仲間を増やし、これからの「食と農業」の未来をつくる一人であり続けることに期待し、今後もさまざまな活動を展開しながら全力でサポートしていきたいと思います。