TECHNOLOGY

未来エネルギー“水素”の可能性(前編)“水素”は、私たちの暮らしをどう変えるのか?

2025 . 09 . 22 / Mon

写真・文:クボタプレス編集部

世界が脱炭素へと大きく舵を切る中、次世代エネルギーの切り札として注目を集めているのが「水素」です。

水素は原子番号1番、宇宙で最も多く存在する、最もシンプルな構造を持つ元素。私たちの身体にも、地球のあらゆる場所にも存在しています。様々な物質から取り出すことができ、燃やしてもCO₂を排出しない。電気にも熱にも原料にも姿を変える、まさに「変幻自在」のエネルギーです。

では、なぜ私たちの暮らしの中で、水素はまだ主役になっていないのでしょうか。そこには、インフラ整備やコストといった、乗り越えるべきいくつかの壁が存在します。

水素エネルギー活用の概念図

こうした中、大阪・関西万博では、資源エネルギー庁・NEDO*1・JH2Aが共同で、2025年9月22日(月)から25日(木)にかけて特別展示『水素パーク!!』を開催し、世界に向けて日本の水素技術を発信します(水素パーク!!概要 https://theme-weeks.expo2025.or.jp/program/detail/67b5555a069db.html)

そこには、食料・水・環境の分野で社会を支えるクボタも参画し、未来のエネルギーが暮らしや産業にどう役立つのかを示そうとしています。

今回のクボタプレスでは、その開催に先立ちJH2Aの事務局長・福島洋さんに、水素社会の「いま」と「これから」、そしてクボタに期待する役割について伺いました

- *1国立研究開発法人新エネルギー‧産業技術総合開発機構

一般社団法人 水素バリューチェーン推進協議会(略称:JH2A)福島洋事務局長(岩谷産業取締役専務執行役員)。

JH2A設立の経緯と役割

JH2Aは、2020年に任意団体として発足し、2022年に一般社団法人へ移行しました。背景には、日本政府の「2050年カーボンニュートラル」宣言と、欧州を中心に世界で水素戦略の機運が高まったことがあります。

「設立は、産業界の有志が集まり、水素をエネルギーとして本格的に位置づける必要があるとの共通認識から始まりました」と福島さんは振り返ります。水素社会を実現するには、サプライチェーン全体を見据えた業界横断の協力が不可欠でした。そうした協力の必要性こそが、JH2A設立の背景となりました。

それまで日本には、水素を「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」といったサプライチェーン全体を包括的に扱う団体は存在せず、燃料電池や水素ステーションなど目的別の組織にとどまっていました。JH2Aは初めて水素サプライチェーンを総合的に推進する初の業界横断の組織として歩み始めたのです。

設立後の大きな成果のひとつは、「水素=エネルギー」として社会的認知を得たことです。これまでエネルギーといえば石油や天然ガス、太陽光や風力が中心で、水素はその枠組みに入っていませんでした。

「省エネ法などに水素やアンモニアが正式にエネルギーとして位置づけられ、昨年には『水素社会推進法*2』も制定されました。国の制度として支援の枠組みが整いつつあります」と福島さんは説明します。

- *2正式名称「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」

この制度化に向けて、JH2Aは官と民をつなぐ橋渡し役を担ってきました。企業の声を集約して政府に届け、制度設計に反映させる。その積み重ねが、「水素社会推進法」の早期成立に寄与したと考えられています。

CO₂フリー燃料としての水素

では、その水素にはどんな特長があるのでしょうか。

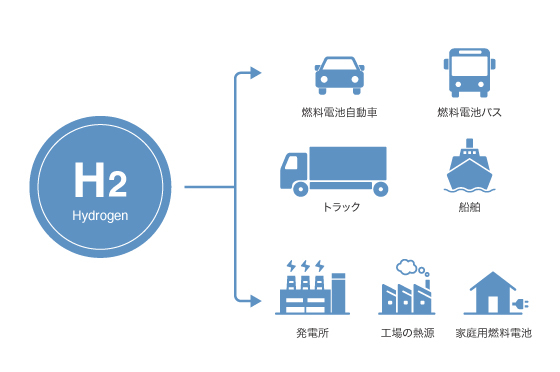

水素は「CO₂を出さない」「貯蔵・輸送ができる」「多様な資源から生み出せる」のが特長です。とりわけ、電化が難しい分野で有望なCO₂フリー燃料として期待されています。

「電気だけで社会のすべてのエネルギー需要をまかなうのは難しいです。例えば長距離を走るトラックの燃料や、工場で使われるボイラーの熱などは電化がしにくい分野です。そうした『非電気』の領域で、石油や天然ガスに代わるCO₂フリーの燃料として最も期待されているのが水素です」と福島さんは語ります。

また、電気エネルギーは需要と供給を常に一致させる必要があり、太陽光や風力といった再生可能エネルギーには安定性の課題があります。その点、水素は必要に応じて発電量を増減できる「調整電源」として機能し、再生可能エネルギーとの親和性を高める存在として注目されています。

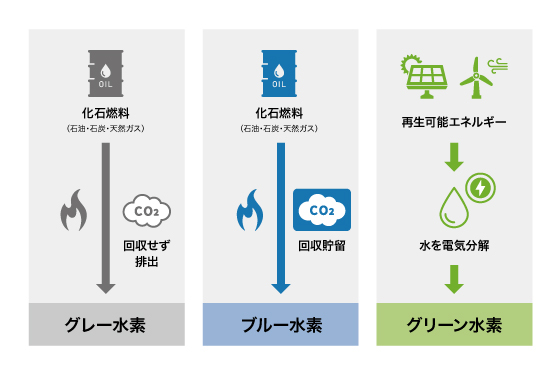

そんな中、現在主流となっているのは化石燃料由来の「グレー水素」であり、今注目されているのは再生可能エネルギー由来の「グリーン水素」です。こうした転換に向け、2030年にかけて普及が進むと見込まれています。

「2030年に向けて、ブルー水素やグリーン水素の本格的な普及が進んでいくでしょう」と福島さんは展望します。水素は、単なる代替エネルギーにとどまらず、持続可能な社会を支える多様な可能性を秘めているのです。

水素の製造方法、グレー水素、ブルー水素、グリーン水素の区分。

普及に向けてのカギ

水素分野ではこれまで一定の先行事例もありましたが、社会全体での普及に向けては「コスト」と「投資」という壁を越える必要があります。

まず課題となるのはコストです。水素は既存燃料に比べて割高であり、需要が限られるためスケールメリットも働きにくい状況です。課題の核心は「使用量=市場規模」です。需要が拡大すればコストは下がり技術も進みますが、普及が遅れると進展は望めません。環境戦略としての水素だけでなく、産業戦略として水素を早くスケール(規模拡大)させること。これこそが、突き付けられた最大の課題なのです。

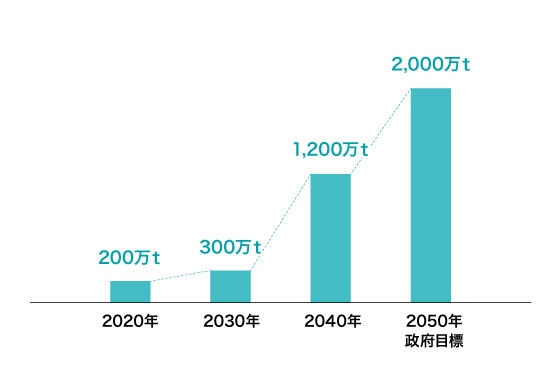

こうした課題に対応するため、世界に先駆けて日本政府は2017年に「水素基本戦略」を発表し、供給量拡大のマイルストーンを示しました。これは水素社会の実現に向けた第一歩でしたが、同時に“死の谷”と呼ばれる壁をどう乗り越えるかという新たな課題も浮かび上がりました。

国内における水素供給量予測のグラフ(参照:水素基本戦略2023改訂版より)。

社会実装に移行する際には“死の谷*3”が立ちはだかります。技術は存在しても、投資回収の見通しがなければ企業は踏み出せません。だからこそ、投資の予見可能性を確保する仕組みが不可欠です。

- *3製品・サービス開発段階を経て、事業として確立するまでの間に直面する資金不足や市場の壁などの障壁を指す言葉

「水素と既存燃料の価格差を埋めるために『水素社会推進法』に価格差支援制度が設けられました。国が一定期間の支援を約束すれば、企業はその期間で投資を回収できるかどうかを検討し、顧客との相談や設備の立地・供給体制まで含めた判断が可能になります」と福島さんは説明します。

投資には「予見可能性」が欠かせません。制度によって投資の見通しをつくり、水素バリューチェーンに関わる人たち全体で歩調を合わせること。これこそが死の谷を越えるために必要なカギです。

「設備投資への準備期間、世界的な物価高によるコスト上昇など課題はあるが、だからこそ水素バリューチェーン全体が連携し、早期に投資判断を進めることが不可欠です」と語る福島さん。

普及を進めるために必要なこと

水素社会の普及を進めるためには、「制度・規制整備」と「実証」の両輪での取り組みが欠かせません。

水素は高圧ガスとして扱われるため、現行の「高圧ガス保安法」をそのまま適用すると新しい用途では設置や運用に支障が生じることがあります。「技術の進歩に応じた新しいルールづくりが必要です」と福島さんは指摘します。制度面での環境整備こそが、社会実装の前提条件です。

同時に、各地で再生可能エネルギーやバイオマスを活用した実証も進められています。例えば、北海道ではバイオマスや再エネを活用した水素製造が進められ、持続可能な地域モデルとして期待されています。

「実証と規制の両輪がかみ合うことで初めて、水素は『実際に使えるエネルギー』として社会に広がっていきます」と福島さんは語ります。

さらに、社会実装の最前線では水素ステーションの整備も進められており、安全対策や立地条件を踏まえた新しいインフラづくりの可能性が広がっています。これらの実証が、水素社会への道を切り拓いています。

クボタに期待される役割

社会実装を進めていく上で重要なのは、技術と現場を結びつける力です。

「クボタが持つ食料・水・環境といった社会インフラを支える分野での技術や実績を、水素サプライチェーンにどう組み込んでいくのかが重要です」と福島さんは前置きします。そのうえで「クボタが開発を進めるオートノマス(自動運転)水素燃料電池トラクタ(以下、オートノマスFCトラクタ)は非常にわかりやすい事例です。現場での姿を通じて『水素がこう使われるのか』と実感できること自体が、社会実装の意味につながります」と期待を寄せました。

福島さんの言葉を受け、ここからはクボタ自身の取り組みに目を向けます。

カーボンニュートラルに向けたクボタのアプローチ

水素社会の実現に向けて、クボタは自社の強みである「食料・水・環境」の分野を基盤に、水素サプライチェーン全体への貢献を描いています。

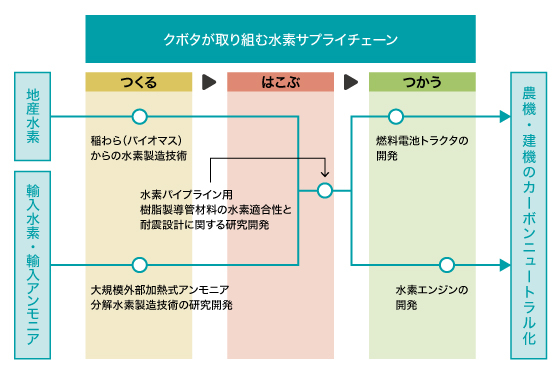

クボタが取り組む水素サプライチェーン全体の状況と分類を示すイメージ図。

「つくる」への貢献

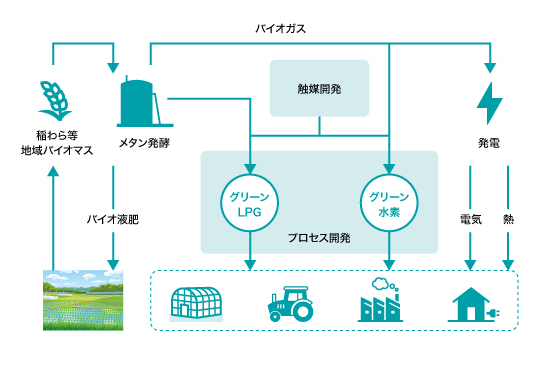

農業の現場から生まれる稲わらなどのバイオマスを原料に、水素を製造する技術の研究が進められています。持続可能な資源循環を軸にした水素製造は、地域社会の新しいモデルとして期待されています。

バイオマス地域資源循環イメージ図。

(農業系バイオマスを利用した地域資源循環システム構築の実証実験を開始 https://www.kubota.co.jp/news/2022/management-20220405.html)

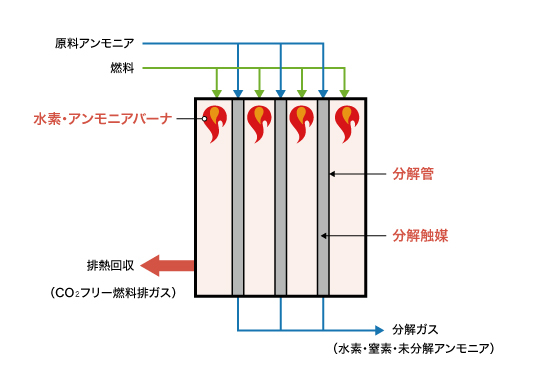

さらに、クボタは日揮HD・大陽日酸・出光興産とともに、NEDOの「大規模外部加熱式アンモニア分解水素製造技術の研究開発」にも参画。輸入アンモニアを熱分解して水素を製造する大規模供給の実現をめざし、耐久性に優れた分解管材料の実証に向けて開発を進めています。

大規模外部加熱式アンモニア分解水素製造技術の研究開発におけるプロセスフローと分解炉のイメージ図。

(NEDO「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」に「大規模外部加熱式アンモニア分解水素製造技術の研究開発」が選定 https://www.kubota.co.jp/news/2023/management-20230706.html)

「はこぶ」への貢献

製造設備や輸入された港湾地域の水素は高圧ボンベや液化ローリーなどの他にパイプラインでの輸送が検討されています。クボタケミックスはJH2A・九州大学・積水化学工業・タキロンシーアイシビルと共同で、樹脂製水素パイプラインの研究開発を進めています。本事業はNEDOに採択され、水素環境下での適合性や長期耐久性、耐震性を検証。製造地から需要地へ水素を安全に運ぶうえで不可欠なパイプライン技術の確立をめざし、サプライチェーンの「はこぶ」を支える基盤となります。

(NEDOに採択「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/需要地水素サプライチェーンの構築に係る技術開発/水素パイプライン用樹脂製導管材料の水素適合性と耐震設計に関する研究開発」)

「つかう」への貢献

農業や建設をはじめとする社会インフラの現場で、水素エンジンやオートノマスFCトラクタが導入されることで、化石燃料依存が減らせ、CO₂排出削減に直結します。こうした需要創出は水素利用の拡大を促し、サプライチェーン全体を動かす推進力となります。

クボタが開発を進める3.8L水素エンジン。水素と酸素の燃焼反応によって発生する熱エネルギーを活用し、内燃エンジンで駆動力に変換する技術。燃焼時の排出は水蒸気のみで、CO₂排出をともないません。

(KUBOTA HYDROGEN ENGINE詳細

https://engine.kubota.com/ja/technology/hydrogen-engine/)

水素パーク!!で展示される、クボタのオートノマスFCトラクタ。(開発については“後編”に続く)

プラネタリーコンシャスな食と農業の実現に向けて

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、水素は社会実装のステージへと歩みを進めています。その可能性を体感できる特別展示が『水素パーク!!』です。

会場では、水素が暮らしや産業の中でどう活かされるのかを、シアター、実物展示、体験コンテンツを通じて知ることができます。住宅やモビリティ、さらには航空宇宙まで未来社会を支える多彩なシーンでの活用が紹介され、子どもから大人まで楽しみながら「水素のある未来」を思い描ける空間となっています。

このイベントにおいて、クボタはオートノマスFCトラクタを展示し、水素が農業現場でどのように役立つのかを来場者がひと目で理解できるかたちで示します。食料・水・環境を支える企業として、プラネタリーコンシャス*4な食と農業の実現に向けて、水素社会の姿を来場者とともに描いていきます。

- *4人々の豊かな社会と地球環境の持続可能性が両立された状態

「未来の食と農業」と「水素」。

一見すると離れているように見えるこの二つが、どのようにつながっていくのか。

その答えは後編で。『水素パーク!!』の現場を振り返りながら、会場で展示されるオートノマスFCトラクタ開発の具体的な取り組みを紹介します。

- ※本記事は2025年10月2日に更新しました。最新の水素サプライチェーンに関する技術開発事業の採択内容を追記しています。