TECHNOLOGY

未来エネルギー“水素”の可能性(後編)なぜクボタは、水素で未来を耕すのか?オートノマス水素燃料電池トラクタ開発者インタビュー

2025 . 11 . 18 / Tue

写真・文:クボタプレス編集部

世界が脱炭素へと大きく舵を切る中、水素は次世代エネルギーの切り札として、いま注目を集めています。燃やしても温室効果ガスを排出せず、あらゆる資源からつくり出せるという特長を持つ水素の可能性は、食と農業の現場にも確実に広がりつつあります。

前編では(https://www.kubota.co.jp/kubotapress/technology/hydrogen-energy01.html)、JH2A(一般社団法人 水素バリューチェーン推進協議会)の福島事務局長に取材をし、水素社会が拓く未来の可能性を探りました。

後編では、その未来をクボタがどう形にするのか、具体的な挑戦を追います。主役は、世界で初めて一般公開された「オートノマス(自動運転)水素燃料電池トラクタ(以下、オートノマスFCトラクタ)」。

2025年大阪・関西万博の「地球の未来と生物多様性ウィーク」中に開催された水素エネルギーを身近に体感できるプログラム「水素パーク!!(Hydrogen Energy Park)」で一般公開されたオートノマスFCトラクタの開発の舞台裏にあった苦労やブレークスルー等、未来を耕す開発現場の声をお届けします。

変わりゆく地球、問われる農業のかたち「脱炭素化」と「省人化」の課題

気候変動の影響が世界各地で深刻化しています。高温・少雨・豪雨などの異常気象は、農作物の生育不良や品質の低下、収量の減少を招き、農業の現場に直接的な打撃を与えています。

こうした状況の中、世界はカーボンニュートラルへの転換を急速に進めています。エネルギー、交通、建設などと同様に、農業分野においても「脱炭素化」という新たな使命が求められる時代となっています。日本でも2050年カーボンニュートラルの実現をめざし、再生可能エネルギーの導入拡大や、水素など次世代エネルギーの利活用を軸に取り組みが進んでいます。

2050年カーボンニュートラル概念図(資料:環境省HPよりhttps://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/)。

一方で、農業そのものも温室効果ガスの排出源のひとつとされています。農業機械が使用する化石燃料や、水田から発生するメタンガスなど、作業の過程で排出される温室効果ガスによる地球環境への影響も無視できません。地球環境を守りながら、持続的に食を生み出していく。その両立こそが、これからの農業に課せられた最大のテーマです。

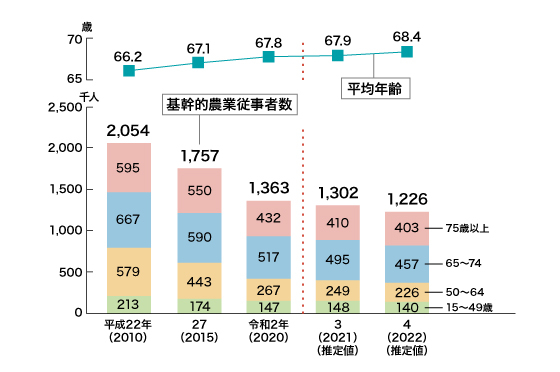

さらに、農業現場では深刻な人手不足が続いています。国内の基幹的農業従事者の平均年齢は68.7歳。就農人口は年々減少し、労働力の減少を補うための「省人化」や効率化に向けた新しい技術の導入が急務となっています。

基幹的農業従事者数と平均年齢のグラフ(参照:農林水産省「2020年農林業センサス」より)。

同時に、世界人口は2050年には約100億人に達すると予測されています。拡大する食料需要に応えるには、農業の持続可能性を高めることが欠かせません。食料安全保障を支える上でも、環境保全と安定供給の両立は待ったなしの課題です。

クボタは、「脱炭素化」と「省人化」という二つの課題に挑みながら、前例のない開発の現場で、技術と社会課題の解決をめざす信念をひとつに結びつけました。

ここからは、開発を率いたリーダー、若き技術者、そしてデザイナーの3名が、その挑戦と未来への想いを語ります。

「水素」×「自動運転」水素社会の実装に向けたクボタの挑戦

次世代研究第二部の担当課長・南出裕喜さんは、2021年、社内で立ち上がった新たなプロジェクト「水素燃料電池トラクタ」の開発チームに参画しました。

研究開発本部 次世代研究第二部 カーボンニュートラル技術チーム 担当課長 南出裕喜さん。

「開発チームに参画するまでは、田植機の油漏れ検査や鋳物の外観検査など、主に画像解析処理のエンジニアとして勤務していました。“燃料電池の可能性を探ろう”という社命を受け、まずは燃料電池について調べるところからのスタートでした」と、南出さんは話します。

その背景には、クボタが長年にわたり推進してきた脱炭素化への全方位的な取り組みがあります。

クボタは、バッテリーによる電動化に加え、水素、バイオ燃料、合成燃料を使用するエンジンなど、脱炭素化に向けた多角的な研究開発を続けてきました。その中で、特に「高出力」「長時間稼働」という農業機械特有の条件をクリアする選択肢の一つとして見出したのが、水素燃料電池でした。

「農業機械はただ走るだけでなく、作業するために想像以上にエネルギーを使います。一日中、ほ場で高出力を維持しながら動き続けるためには、水素燃料電池を使用したシステムのエネルギー密度の高さが大きなアドバンテージになります」。

出力に加え、水素燃料電池の環境性能の高さも大きな特長です。化学反応で発電するため、排出されるのは水のみ。CO₂を一切出さず、静かでクリーンであること、さらに燃料供給時間の速さが、脱炭素化が求められる次世代農業の大型トラクタにおいて、水素燃料電池を選ぶ決め手となりました。

同時に、もう一つの課題「省人化」への対応も避けては通れませんでした。

「脱炭素化に向けた水素燃料電池という新しい技術に、クボタが磨いてきた自動運転・遠隔操縦技術を掛け合わせること。それが、クボタだからこそできる解決策だと考えました」。

こうしてクボタの挑戦は、蓄積してきたさまざまな技術を融合し、これまでにないトラクタの基礎研究を進めていきました。その取り組みのもう一つの側面を担ったのが、「形をつくる」デザインの現場です。

技術が形になるとき、そこに信念が宿る。

オートノマスFCトラクタのデザインを担当した、デザインセンターの冨田裕貴さん。南出さんが技術の核を磨き上げる一方で、冨田さんはその「存在の意味」を探り続けました。

研究開発本部 次世代技術研究ユニット デザインセンター 第一チーム 冨田裕貴さん。「コンセプトモデルとしての未来感と、研究機として現場で実稼働する機械としての信頼感。その二つのバランスをどこで取るかが、最大の悩みどころでした」と話します。

冨田さんが掲げたデザインコンセプトは漢字一文字で「頼(らい)」。約100馬力相当の大型トラクタと同等の頼りがいのある存在感と実用性を兼ね備え、先進的な研究機としての象徴性をデザインに盛り込むため、素材・ライン・ボリュームすべてにこだわりました。

展示された「水素パーク!!」で来場者の目を引くための存在感だけでなく、実際の作業にも耐えうるリアリティを備えています。目にした瞬間、「近い未来、この機械がほ場を走り出すかもしれない」と感じさせる、機能美と未来感が調和したデザインをめざしました。

オートノマスFCトラクタ開発者たちの挑戦、技術の壁を越えて

まずは、搭載した水素をムダなく活用するために、エネルギー損失を最小限に抑える方法はないかを考えました。そこで取り掛かったのが、足回りのトランスミッションの改良です。初号機では、既存トラクタをベースにエンジンをモータへ置き換えたものでしたが、エンジン式に合わせた多変速機構や動力分割機構をそのまま使うのではなく、モータに最適化した新しいトランスミッションの設計に挑戦しました。

その結果、走行用と作業用(PTO*1)の二つのモータを搭載する構成を採用。走行用モータと作業用モータを独立させることで構造がシンプルになり、それぞれのモータに必要に応じた電力制御を行うことで、エネルギー効率を改善することができました。

- *1車体後部に取り付ける作業機に動力を伝える装置

「既存部品をすべて取り払い、ゼロから設計し直しました。モータ配置やギヤ構成を一つ間違えるだけで動かなくなる。実際に何度も解体と組み直しを繰り返しました」と、開発当初の様子を南出さんが語ります。

外観上の最大の変化は、キャビン(運転席)を持たない構造になったことです。初号機は、キャビン上部に大容量の水素タンクを搭載し、人がトラクタに乗車して運転します。一方、オートノマスFCトラクタは運転席を設けず、自動運転や遠隔操縦によって走行します。

2024年水素燃料電池トラクタ(左)、2025年オートノマスFCトラクタ(右)。

農業を持続的に発展させていくためには、省人化という大きな課題があります。次世代のトラクタをゼロベースで考えると、自動で動くことが当たり前になる時代が必ず来ると南出さんは考えました。そうした未来を見据えたとき、キャビンに人が乗らない前提で機体を設計するという発想が生まれたのです。

「頭を柔らかくし、固定概念を一度取り払ってみました。すると、キャビンをなくすという選択肢が見えてきました。運転席を省いたことで新たなスペースが生まれ、水素燃料電池モジュール、モータ、バッテリー、ラジエータや大容量の水素タンクなど水素燃料電池トラクタに必要な全ての要素部品を安全かつ最適な配置で構成できた結果、有人機を単に無人機化したということではなく、農作業の高効率化、高精度化につながるトラクタとすることができました。」と南出さん。

クボタがこれまで培ってきたオートノマス技術と水素燃料電池システムを構成・制御する技術を融合することで、今までにない新しい発想のトラクタを生み出すことができたのです。

次世代技術研究ユニット 次世代研究第二部 カーボンニュートラル技術チーム 畠中優介さん。「キャビンをなくしたことで、これまでキャビン内で行っていた操作をどのように実現するか、新たな検討に着手しました」。

開発が進む中、トラクタが突然動かなくなる想定外のトラブルにも直面しました。「油圧か、電気系統か。専門が違うメンバー間では当初、疑心暗鬼になりました」と若手エンジニアの畠中さんは笑います。原因は、油圧フィルターに詰まったわずかなゴミでした。

南出さんは「昨日まで動いていたのに、なぜ今日は動かないのか。その繰り返しでした」と振り返ります。それでもチームが殺伐としなかったのは、別プロジェクトの仲間が応援に駆けつけるなど、社内の助け合いがあったからこそ。異なる分野の仲間が知恵と信頼を積み重ね、問題を一つずつ解決していきました。

開発中のオートノマスFCトラクタ。

2025年1月、南出さんが正式にプロジェクトリーダーに就任します。当初は、「水素パーク!!」展示への成功に向け、段階的な開発計画を練っていました。第一フェーズとしてラジコン操縦までを確実に完成させて公開し、その後に自動運転の実装をめざすという現実的なロードマップです。

「まずは水素燃料電池を動力源とする、という核となる技術を見せることが最優先。その上で、どこまで挑戦できるかを見極めようと考えていました」。

しかし、その計画を加速させる一言がありました。

「まだ時間はある。クボタが見せる未来はそれでいいのか?」

部長からのその言葉が、南出さんたちプロジェクトチームの計画を次のステージへと押し上げました。「確かに、私たちが見せたいのは、もっと先の未来だ。このチームならできる。よし、やってやろうじゃないか」と決意を新たにし、すぐに社内の自動運転開発チームへ協力を依頼。予定していたロードマップを前倒しし、水素燃料電池トラクタの技術と、自動運転・遠隔操縦の技術を並行して開発し、それぞれの技術が成熟した段階で結合させる――。そのプロセスを短期間で進めるという、大胆な決断を下しました。

万博での展示が近づくなか、チームの挑戦はいよいよ形になりました。緻密な調整が続いたオートノマスFCトラクタが、初めて自らの力で滑らかに前進を始めた瞬間。その光景を見て、デザインを担当した冨田さんは心の中で静かに拍手を送りました。

「初めてオートノマスと遠隔操縦の走行テストを迎える前夜は、楽しみ過ぎて眠れませんでした。子どもの頃のクリスマスを思い出すような気持ちでしたね」。

「水素パーク!!」から発信するクボタの未来、プロトタイプが示したメッセージ

2025年、大阪・関西万博の会場内に設けられた特別展示エリア「水素パーク!!」。

日本の最先端の水素エネルギー技術が集うこの空間で、クボタは「食と農業の未来」をテーマに、自動運転の水素燃料電池トラクタを世界で初めて一般公開*2しました。脱炭素化と省人化という二つの課題に応えるその姿は、来場者の注目を集めました。

- *2クボタ調べ

「水素パーク!!」で展示されたオートノマスFCトラクタ。

諦めなかったリーダーの決断

会場の中央に配置されたクボタオレンジのオートノマスFCトラクタは、ひときわ来場者の注目を集めていました。スタッフへ熱心に質問をする来場者の姿も見られました。

会場でオートノマスFCトラクタを見た来場者からは、「カッコいい」「迫力がある」「農業の未来はここまで来ているのか」と驚きの声が相次ぎました。農業関係者からは「これなら、これからの農家がもっとラクになるね」という期待のこもった言葉が聞かれました。開発チームにとって、その言葉が何よりの報酬だったとイベントを振り返ります。

「来場者の目がキラキラしていたのが印象的でした。水素で動くトラクタが自動運転するという世界観に、純粋な驚きと楽しさを感じてくれていました」と南出さん。

特別ステージで来場者に向け、クボタの取り組みとオートノマスFCトラクタについて説明する南出さん(9月25日)。

開発チームがこだわったのは、未来の展示にとどまらず、未来を証明することでした。展示を終えた今、南出さんたちは次の段階へ進んでいます。

若手エンジニアの畠中さんは語ります。「私は電気系統の専門で関わりましたが、まだまだ改善・改良の余地があると思っています。効率面・コスト面など電気に関する設計をもっと突き詰めていきたいです」。

クボタが示すプラネタリーコンシャスな農業

プラネタリーコンシャスとは、地球の限界(プラネタリーバウンダリー)を踏まえ、人々の豊かな社会と地球環境の持続可能性が両立された状態のこと。オートノマスFCトラクタ開発は、まさにこのビジョンを具現化するための挑戦そのものでした。

「開発においては、社会が求めるものに、きちんと応えていくことが大切です。地球温暖化という課題に向けた解決策の一つとして、オートノマスFCトラクタの開発があるように、社会に困りごとがあれば、自ずと開発はその解決の方向に進みます」と話してくれたのは南出さん。

「このトラクタは、クボタがプラネタリーコンシャスな食と農業の実現に向けて挑戦していくという決意表明の一つです。デザインを通じてステークホルダーの皆様と共に、共感の輪を広げていきたいです」と冨田さん。

「2050年カーボンニュートラル達成のとき、私はまだ現役で働いています。今の開発が、その未来につながっている。だから全力で取り組みたいんです」と畠中さんも、自らの世代の視点で語ります。

来場者にオートノマスFCトラクタを案内する畠中さん。

クボタが見つめる未来

水素を「燃料として燃やす」だけでなく、「エネルギーとして活かす」。その新しい使い方が広がるとき、農業の形も、社会の形も変わっていきます。オートノマスFCトラクタは、基礎研究の段階ではありますが、社会に問いかけるには十分な存在感を放っています。

「未来の食と農業」と「水素」。

一見すると離れているように見えるこの二つは、いま確かに、同じ未来を耕し始めています。