PEOPLE

「クボタ・毎日地球未来賞」を通じ、クボタが応援する若い力 第4回シロアリが生成する水素でカーボンニュートラル実現へ

2025 . 09 . 19 / Fri

写真・文:クボタプレス編集部

21世紀の地球が直面する、「食料・水・環境」の分野で活動する団体や小中高生・大学生など若い人たちを顕彰する「クボタ・毎日地球未来賞」。学生時代にこの賞を通じて地球環境問題と向き合った体験は、彼らの進路や人生にどのような影響をもたらすのでしょうか。第10回(2020年度)に清風高等学校生物部の部員として参加し、「クボタ賞」を受賞した髙橋英眞さんにお話を伺いました。

「第10回クボタ・毎日地球未来賞」受賞者が万博開幕前の公式イベントに登壇

2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)が開幕するちょうど1年前の2024年4月13日、「グローバルトークイベント~SDGsについて考えよう~」という公式イベントが大阪市内で開かれました。大阪・関西万博は持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献をめざしており、同イベントは特に気候変動対策への取り組み強化を呼びかけ、さらなる機運醸成につなげることを主目的に開催されたものです。国連開発計画(UNDP)や各国の総領事、学生がそれぞれSDGsに関する取り組みを紹介し、意見交換も行われました。

このイベントに登壇した神戸大学の髙橋英眞さんは「カーボンニュートラル達成に向けたシロアリ由来の水素生成事業〜シロアリが日本を救う〜」という題で、独創的かつ革新的な取り組みを紹介しました。

関西万博開幕1年前イベントでの記念撮影

大阪・関西万博開幕の1年前となる2024年4月13日、大阪市北区の大阪工業大学常翔ホールで開かれたイベント「グローバルトークイベント~SDGsについて考えよう~」の参加者の集合写真。前列右端が髙橋英眞(たかはし・ひでまさ)さん。

シロアリと聞くと、木造住宅を蝕む害虫というイメージが強いかもしれません。しかし、驚くべきことに、シロアリは木材から水素を作り出す能力を持っています。この能力を応用できれば、二酸化炭素を排出しないクリーンな再生可能エネルギー源として活用できる可能性を秘めているのです。髙橋さんは前年に開催されたUNDPとシティ・ファウンデーション主催の「ソーシャル・イノベーション・チャレンジ日本大会2023」で「若者ビジョン賞」を受賞した功績が認められ、このイベントに招待されました。

登壇中の髙橋さん。全編英語の資料を見せながら、シロアリ由来の水素生成事業について簡潔に紹介しました。

高橋さんがかつて所属していた大阪市・清風高等学校の生物部は、2020年度の「クボタ・毎日地球未来賞」(受賞時の第10回時の正式名称は「毎日地球未来賞」、第14回から名称変更)で「クボタ賞」を受賞しています。このときの研究もシロアリがテーマでした。高校時代の研究や受賞は、高橋さんの今の構想にどのようにつながっていったのでしょうか。

シロアリ研究に没頭した高校時代と受賞前後の試行錯誤

現在、農学部3年生の髙橋さんが学業の傍ら、活動の拠点としているのは神戸大学アントレプレナーシップセンター公認の部活動である「起業部」。本気で起業したい学生のために2022年に設立されたもので、部員が考えたビジネスプランをもとにチームを編成し、起業に向けて実践的な活動を行っています。髙橋さんは自身が発案したシロアリ由来の水素生成事業に賛同してくれた仲間たちと一緒に、チーム「HIM(ヒム)」を結成。技術開発をさらにブラッシュアップし、事業化すべく、研鑽を積んでいます。

神戸大学の出光佐三六甲台講堂前に立つ髙橋さん。

シロアリは口の中に臼のような構造を持つがゆえに硬い木材を分解・消化できる驚異的な能力を持つ希少な生き物で、約3000種のうち、家屋に被害を及ぼす種は全体の3%程度。むしろ大半は枯れ木や落ち葉を分解して栄養循環や健康な土壌形成に貢献し、生態系に重要な役割を果たしています。また、シロアリは高タンパク・高脂質であることも知られています。

中学時代、生物部に所属していた髙橋さんは3年生のとき、森の荒廃が海の生態系や地球環境全体に影響を及ぼすことを知り、特異な能力を持つシロアリを使って間伐材を処理する一方、養殖魚の飼料として利用できないかという二つのテーマを掲げた先輩の研究を引き継ぎ、高校卒業までの4年間、シロアリの研究に挑みました。

「日本は国土の約7割が森林にもかかわらず、なぜ海外から木材を輸入しているのかと疑問に思っていましたが、生物の力で課題を解決することが最終的に日本の森林を守り、さらに川や海の生物多様性を守ることにもつながるのだと思うと、非常にやり甲斐を感じました」と髙橋さん。最初は飼育に戸惑っていたシロアリがどんどん好きになり、大学受験の頃には木材を食べる様子を見るだけで癒されたと笑います。

生物部に所属していた清風高校時代。右から2番目が髙橋さん。

自作した観賞魚ゼブラフィッシュの飼育装置。市販品を購入すると120万円もするので、工作が得意なメンバーが6万円で自作した。

クボタ・毎日地球未来賞に応募したのは高校1年の頃でしたが、実は研究はまだ試行錯誤のまっただ中だったそうです。

「最初はうまく養殖できず、個体数が足りなくなると山に採集に行っていました。シロアリは湿度を好みますが水分量が多すぎると溺死するなど、失敗の連続でした。途中から市町村の許可を取り、養殖しやすく家屋被害が確認されていない外来種のシロアリを使っていました。本当は環境変化に強い日本固有種(沖縄に生息)で実験したかったものの、採集費用が捻出できなかったのです。また、観賞魚の飼育装置は高価だったので、自分たちで作ったりしていましたね。賞への応募は賞金で研究費を賄いたいという思いもありました」

第10回毎日地球未来賞の受賞記念活動報告会はコロナ禍によりオンライン開催に。上段右から2番目の枠内が清風高等学校生物部で、右から3番目が当時1年生だった髙橋英眞さん。写真提供:毎日新聞社

受賞を機に実験装置を少しずつ整備できたことは、研究を続けていくうえで励みになったと髙橋さんは語ります。その後、シロアリの養殖は次第にうまくいくようになり、研究結果が2冊の学会誌に掲載されるなど、成果を残すことができたそうです。

大学ではシロアリによる水素生成事業の起業家をめざす

大学では研究だけで終わらせず、技術を社会実装したいと考えた髙橋さんが次に着目したのが、水素です。シロアリが木材を分解する際、シロアリの腸内微生物が水素を発生させるため、この水素を抽出することができれば、エネルギーとして活用できる可能性があります。

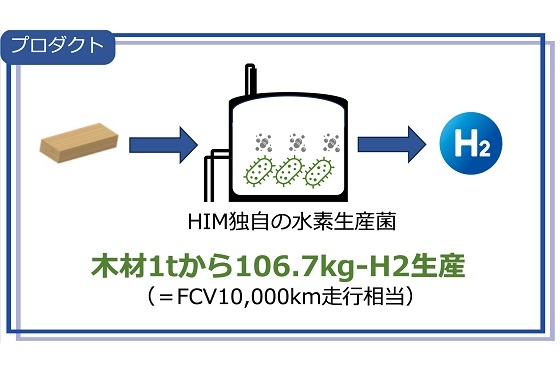

シロアリが木材から生成した水素を集め、製品化する流れのイメージ図。

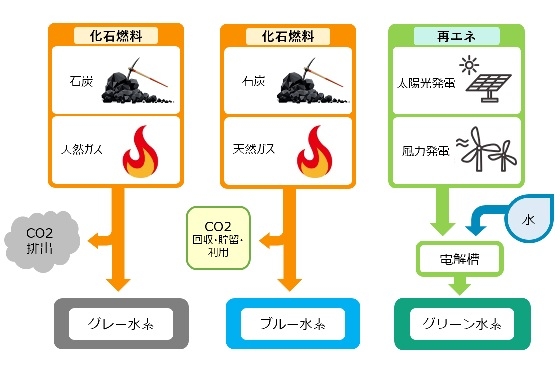

脱炭素社会に向けて注目を集める水素ですが、まだ化石燃料を使ってつくられているグレー水素が多く、これでは二酸化炭素を排出することになり、本末転倒です。一方、バイオマスなどの再生可能エネルギーを使って水素をつくるには非常にコストがかかるため、日本ではまだ輸入が大部分を占めているのが現状です。シロアリ由来の水素が安価に量産できるようになれば、これらの問題解決の一つとして貢献できることになります。

水素には化石燃料を使って製造される「グレー水素」、排出したCO2を大気中に放出しない「ブルー水素」、再生可能エネルギーを利用し、CO2を排出しない「グリーン水素」があり、世界のグリーン水素の生産量はまだ全体の数%程度(出典:経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_tukurikata.html)

髙橋さんは高校1年生の頃、ちょうどコロナ禍で学校に行けなかった時期があり、自宅で分厚いシロアリの専門書を読みふけるうちにシロアリが水素を生成することを知り、大学ではこれをテーマにした研究をしたいと密かに構想を温めていたそうです。実は神戸大学を志望したのも、シロアリ研究だけでなく、微生物の能力を利用して医薬品、食品、燃料などを生産する「バイオものづくり」の第一人者でもある近藤昭彦先生(前副学長、現大学院科学技術イノベーション研究科客員教授)に師事したいと考えたからでした。

害虫だと思われていたシロアリがカーボンニュートラル社会を実現する救世主になるかもしれないという画期的なアイデアは注目を集め、髙橋さん率いるHIMは学生起業家向けの様々なイベントに参加し、数多くの賞を受賞。2024年には国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による公募事業「ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業(NEP)/開拓コース」に採択されました。

大阪府・兵庫県主催の「スタートアップチャレンジ甲子園」ではシニア部門で最優秀賞を受賞。

日本から世界へ。同じ課題と向き合う仲間とつながる

2023年2月、髙橋さんはHIMのメンバーとともに、起業をめざす学生向けにJETROが主催する「J-StarX欧州派遣プログラム」に参加。「市場規模が大きい日本では国内で事業を成り立たせようとしがちですが、ヨーロッパ各国の起業家たちは最初から世界市場を視野に入れていることを実感しました」と髙橋さん。また、環境先進国のイメージが強いドイツでも、再生可能エネルギーの価格が低い他国から、半分以上を輸入に頼る可能性を計画で示していることなど、各国の実情を知ることができ、収穫が多かったと語ります。

2025年3月、アメリカ・ボストン郊外にある起業教育の名門、バブソン大学でワークショップに参加する様子。左端が髙橋さん。写真提供:大阪イノベーションハブ

また、2025年には若手起業家向けの短期海外研修プログラムに参加。2月には大阪市が開設したスタートアップ支援拠点、大阪イノベーションハブが開催するアメリカ・ボストンでのワークショップに参加する一方、3月にはスタンフォード経営大学院MBAコース修了後に起業した先輩の案内で、1週間のスタンフォード・プチ留学プログラムを体験しました。

「アメリカで特に印象に残ったのは、学生たちがビジネスアイデアをプレゼンする際、たとえば靴底の側面の汚れを防止するテープを販売するといった、一見売れないし競合他社に勝てないだろうと思うようなアイデアでも、『すでに数百万円売った』『1000万円売り上げた』と口々に実績を主張していたことです。日本ならまず頭で考えて計画を立てますが、アメリカの学生たちの『悩んでいる暇があったら、とりあえずやってみる』精神には衝撃を受けました」

海外で刺激を受けた髙橋さんはクボタ・毎日地球未来賞に取り組んでいた高校の頃、純粋にシロアリに夢を託していた自分を思い出し、日本の森林産業の再産業化への取り組みをはじめ、「世界を愛とワクワクで溢れる社会にする」という最終目標に向かって少しずつでもいいから前進していく決意を固めたそうです。

かつてはシロアリが生成する程度の水素の量では事業化は困難でしたが、バイオものづくりの進化により微生物から物質をつくることが容易になり、今では挑戦する価値があるテーマになっていると髙橋さんは言います。「自分が信じた道を進み続けてきたことが、技術や研究の進化に合わせて新しい目標を生み出すことにつながっているのです。賞に応募することは最初のワクワクに出会えるチャンスです。これからクボタ・毎日地球未来賞に応募する皆さんも、今は研究がうまくいかなくても、あきらめずに粘り強く続けてほしいと思います」。

トレードマークのシロアリは大切にしつつ、微生物から物質を生産する「バイオものづくり」の拠点である神戸大学とも連携し、将来的には腸内微生物のみを取り出して水素を生成する可能性も追求したいと語る髙橋さん。

もう一つ、髙橋さんが起業部での経験を通じて気づいたのは、自分で何もかも背負いすぎず、仲間とお互いに補い合うことの大切さ。「それぞれの得意分野を生かし、全員一丸となって満点の最強チームをめざしてください」とエールを送ってくれました。

万博開催年であるだけに、「食料・水・環境」分野が抱える課題解決に向けた長期的な取り組みがいっそう注目される2025年度の「クボタ・毎日地球未来賞」。様々な可能性を秘めた、固定観念にとらわれない若い世代らしい研究が数多く集まることを期待しています。