PEOPLE

「クボタ・毎日地球未来賞」を通じ、クボタが応援する若い力 第3回沖縄と東京がつなぐ、サンゴの奇跡

2025 . 01 . 17 / Fri

メイン画像©中川西宏之

写真・文:クボタプレス編集部

第13回(2023年度)「クボタ・毎日地球未来賞」学生の部でクボタ賞(準大賞)を受賞した玉川学園サンゴ研究部は、地域、企業、大学、専門家などと連携し、多様なネットワークを構築しながら活動を続けています。受賞したことによって、その後、サンゴの研究がどのように進展しているのか、活動の現場を取材しました。

地球環境に影響をもたらすサンゴ礁の保全活動に取り組む

近年、世界各地のサンゴ礁で大規模なサンゴの白化現象が報告されています。サンゴは褐虫藻という藻類と共生していますが、海水温の上昇や水質の悪化などによってこの褐虫藻が抜け出てしまうと、サンゴの白い骨格のみが残るようになります。一時的な白化であれば回復することもありますが、長く続くと死滅してしまいます。世界の海底に占めるサンゴ礁の面積は0.2%未満ですが、そのサンゴ礁を全海洋生物種の25%がすみかにしているといわれ、サンゴ礁の消失は地球の生態系全体に大きな影響を及ぼしかねません。

玉川学園サンゴ研究部の水槽内ですくすくと生育中のサンゴ。

玉川学園高等部・中学部は国から「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受け、先進的な科学技術や理科・数学に関する教育を通じて生徒の探究能力を培い、社会を牽引する人材の育成に取り組んでいます。2011年には環境学習の一環として、沖縄県石垣島の八重山漁業協同組合から譲り受けたサンゴを学園内の水槽で飼育する研究活動をスタート。そこから枝分かれする形でクラブ活動「サンゴ研究部」の発足へと発展していきました。当初は何度もサンゴが白化・死滅してしまい、試練が続きましたが、多方面の専門家から指導を仰ぐことで、次第に安定した飼育が可能になり、2015年には増殖したサンゴを初めて石垣島の海に移植することに成功。自分たちが育てたサンゴを海に還すという当初の目標が、5年越しでようやく達成できました。

水質検査の専門家であるMMC企画Red Sea事業部の加藤 徹(かとう・とおる)さんから指導を受ける生徒たち。

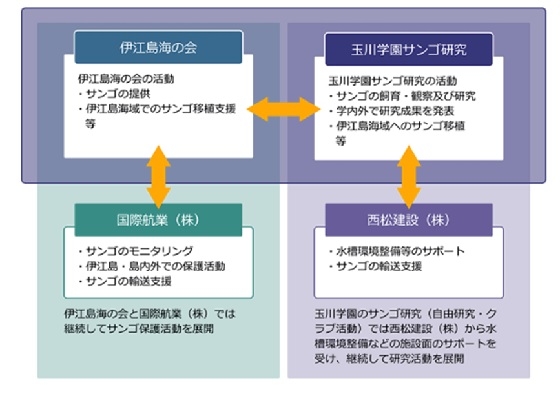

2021年には移植活動の拠点を石垣島から伊江島に移し、サンゴ礁の保全活動を行う伊江島海の会、伊江島海の会に協力してサンゴ保護活動を継続してきた国際航業、以前から水槽の寄付などを通じてサンゴ研究部の活動を支援してきた西松建設の協力により、5年間にわたる連携プロジェクトがスタートしました。

伊江島海の会と国際航業、西松建設のサポートを受ける教育連携プロジェクトの概念図。水産庁「水産多面的機能発揮対策事業」のサンゴ礁保全活動に関わる教育活動の一環として実施中。

これまで沖縄・東京間のサンゴの運搬や海への移植は現地の協力を仰いでいましたが、2023年にはついに、生徒が育てたサンゴを自ら飛行機とフェリーを乗り継いで運び、移植も伊江島海の会の協力のもと、体験ダイビングにより生徒自身が行う移植が実現したのです。

2023年、生徒が伊江島の海にサンゴを手ずから移植したときの様子。©中川西宏之

自主性を促す仕組みの中で広がりを見せる活動と部員たちの成長

以上のような活動を通して、今では部員は40人以上に増えました。現在は移植班・研究班・広報班の3つに分けて活動を行っています。生徒たちは顧問や先輩と相談しながら自ら選んだ班に入ることで、自分の役割が明確になり、それが自主的な活動につながっていると言います。

サンゴ研究部の活動を率いる高校2年生のリーダーの皆さん。右から2番目が部長の髙橋凜(たかはし・りん)さん。

現在、3つの班ではどのような活動を行っているのか、高校2年生の各班のリーダーにお話を伺いました。

サンゴを飼育する水槽前に集まった移植班の皆さん。中央はリーダーの吉岡 心(よしおか・こころ)さん。

移植班は主にメイン水槽の水質検査と、移植をよりよいものにするための活動を行っています。リーダーの吉岡さんによると、現在、最も力を入れているのが、移植用サンゴプラグの開発だそうです。2023年に移植したサンゴのモニタリング調査の結果、50株中、17株が魚などに食べられてしまったことが判明。サンゴの飼育は「プラグ」と呼ばれるセラミックの土台にサンゴの小片を専用の接着剤で接着して行いますが、このプラグの形状を工夫することで食害を防げないかと考え、目下、3Dプリンターで製作するためのモデルを設計中です。

サンゴ片は丸い台座(プラグ)の上に接着して飼育します。

左下はプラグの拡大写真。右上は3Dプリンターで製作するプラグの形を検討中のイラスト。カゴ状のアタッチメントで食害を防ぐなど、ユニークなアイデアが盛り込まれています。

次に、サンゴやサンゴを取り巻く海洋生物の生態についての研究に取り組み、様々な場で研究発表も行っているのが研究班です。

研究班のメンバー。左から2番目がリーダーの勝又 奏珀(かつまた・そうはく)さん。左端は勝又さんがサンゴ研究部の有望株だと推薦する中学3年生の鬼頭 佑成(きとう・ゆうせい)さん。将来は海洋学や生物学の研究職をめざしているそうです。

現在、特に力を入れているのは、環境DNAを用いたサンゴ移植場所の選定です。環境DNAとは、海や川などの水に含まれるDNAを解析することによって、そこに住む生物の種類や数を推定できる新技術で、これを活用してサンゴの移植に適した場所を選定しようというものです。もともと部のOBである乙部さんが研究していたテーマで(詳細は後述)、後輩たちがこの研究を継続しています。サンゴ研究部部長で研究班に所属する高橋さんは「環境DNAを解析するには高頻度な調査が必要なため、環境DNAの採取だけでなく、サンゴ移植後のモニタリングもいずれ自力で行うことを視野に入れ、部員たちが近々ダイビングのライセンスを取得するための準備を進めています」と語ります。

環境DNA採取のため、海水をろ過しているところ。

広報班は、移植班と研究班の活動をホームページやSNS、『サンゴ新聞』の発行などを通じて情報発信する一方、企業での講演や地域との交流も行っています。最近では、白化したサンゴを焙煎過程で再利用したオリジナルのサンゴコーヒーを文化祭やイベントで販売中です。「飼育中には白化して死んでしまうサンゴもいます。それを何か広報活動に結びつけられないかと考えていくうちに、大人が好きなコーヒーに活用すれば、サンゴの白化を大勢に知ってもらえるきっかけになるのではと思いつきました」とリーダーの原さん。単なるリサイクルではなく、コミュニケーションツールとして発想した点が秀逸です。

ミーティングを行う広報班の皆さん。右端はリーダーの原 広太朗(はら・こうたろう)さん。

部長の高橋さんと3つの班のリーダーに入部のきっかけや将来の志望について聞いたところ、四人四様の答えが返ってきました。

「中学の頃から海洋汚染問題に関心を持ち、ビーチクリーン活動に参加するうちにマイクロプラスチック問題の深刻さを知り、研究班ではマイクロプラスチックのサンゴへの影響に関する研究に取り組みました。将来は地球環境問題についての知識を深めつつ、研究や広報を行っていきたいです」(高橋さん)

「小さい頃からクラゲが大好きで、同じ刺胞動物のサンゴを研究する部活動があると知って玉川学園高等部に入学しました。将来の志望は海洋関係の研究職です」(吉岡さん)

「卒業後、海洋や環境に関連した進路を考えてはいませんが、ここで専門知識を持つ大学の先生からテレビ会議で熱心にご指導いただいたり、仲間内で意見が分かれたときもとことん話し合ったりした経験を通して、コミュニケーションの取り方について多くを学んだことは将来も役立つと思います」(勝又さん)

「僕は大学では経営学を学びたいと考えています。サンゴコーヒーのパッケージの開発や販売に携わった経験はとても勉強になりました」(原さん)

サンゴの移植先の選定に環境DNA分析を活用する

今回、受賞時にサンゴ研究部部長として受賞記念報告会に登壇した卒業生の乙部さんも母校に駆けつけ、取材に応じてくれました。

元サンゴ研究部部長で、現在大学1年生の乙部 結生(おとべ・ゆうせい)さん。卒業後、海の生き物の楽しさを伝える活動を行うNPO法人を立ち上げ、サンゴ研究部の活動もサポート。大学では環境問題の解決に不可欠なデータサイエンスを学んでいるそうです。

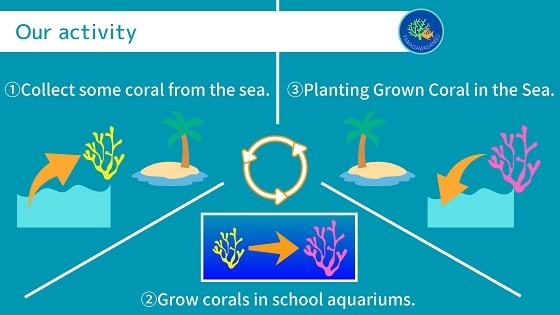

乙部さんがサンゴ研究部に在籍中、オーストラリアで開催されたコンテストのプレゼンテーション用に自作した資料。部の活動の流れをわかりやすく図示しています。

中学・高校の6年間、サンゴの研究に取り組んできた乙部さんが、上述の環境DNA分析を活用してサンゴの移植先を選定するというアイデアに辿り着いたのは、中学時代から感じていた「サンゴの白化が進む海にサンゴを戻しても、再び白化が進むだけなのでは」という素朴な疑問がきっかけだったと言います。それよりむしろサンゴが育ちやすい新たな場所を見つけ、そちらに移植したほうがサンゴを守り、育むことにつながると考えたのです。

「海の環境は日々変化しているので、たとえ今日はサンゴに適した環境でも、明日は水温が30度を超えているかもしれず、水温や水質などを測定するだけでは長期的なデータが取りにくい点が課題でした。その点、そこに住む生き物は短期間には変わらないので、サンゴ礁と相性がよい生き物が数多く住んでいる場所が特定できれば、移植活動を継続できる可能性が高まります。その指標として環境DNA分析に着目しました」

ただし、環境DNAの検査には時間とコストがかかるため、乙部さんが卒業するまでに研究は終わらず、後輩たちに引き継がれることになりました。

「最初から自分だけで完結させるつもりはありませんでしたし、サンゴを守りたいという思いが後輩たちに受け継がれていくことはとてもうれしいです。また、学術的な根拠に基づき、大勢の専門家の皆さんと一緒にこの研究が進められていることに、将来性を感じます」

地球を守りたい若い世代の熱意は環境保全の輪を広げる

卒業後、サンゴの研究を続けるためにNPO法人を立ち上げた乙部さんは、現在までの活動を通じて、これまで環境問題にあまり関心がなかった一般の人々に「若い世代がここまでやっているのか。では私たちは何をすればいいのだろう」と思ってもらえるきっかけになったと実感する場面に何度も出くわしたそうです。

また、地域や企業など外部に向けて講演会などを行う際には、できるだけわかりやすく興味を惹くような資料を揃え、プレゼンの仕方も工夫するなど、全力で臨んだので、説明能力が向上しただけでなく、社会と連携するための責任のようなものが生まれたことは、自分たちにとっても収穫だったと語ります。

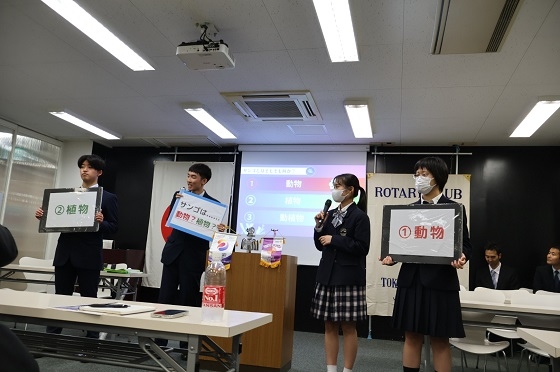

東京町田ロータリークラブでの講演。要所要所でクイズを挟むなど、飽きさせない工夫をしながらサンゴ保全の重要性を伝えました。

西松建設での講演会の様子。

「クボタ・毎日地球未来賞」については、以下のように話してくれました。

「一般の部と学生の部があり、大人の皆さんと一緒に賞をいただくというのは、学生だけの大会での受賞とは全然違います。同じような思いで活動に取り組んでいる人々にその一員として認められ、活動の意義や達成感を感じる瞬間だったなと思います」

環境問題は複雑で、多方面からの協力がないと解決できないといわれるなか、若い世代の研究には周りを巻き込む力があります。玉川学園のサンゴ研究部はまさにそういった活動を行う団体であり、受賞記念活動報告会でも多くの共感を呼びましたが、サンゴ研究部のリーダーたちや乙部さんの話を聞いて、若い世代の熱意が環境保全にもたらす意義の大きさを改めて感じました。

2025年2月22日には「第14回クボタ・毎日地球未来賞」の受賞記念活動報告会が開催されます。今年度はどのような活動を行う団体が登場するのか、楽しみです。