PEOPLE

「クボタ・毎日地球未来賞」を通じ、クボタが応援する若い力 第2回海洋マイクロプラスチック問題に挑む若き研究者たち

2024 . 12 . 26 / Thu

写真・文:クボタプレス編集部

クボタは「クボタ・毎日地球未来賞」を通じ、長年にわたって若い世代の研究や活動を応援しています。選考対象は「食料」「水」「環境」を中心とする3分野ですが、研究課題への向き合い方や活動内容には毎回、時代性が表れます。特に若い世代の活動からは「地球規模で物事を考え、足元の地域で行動する」という動きが見られます。

2023年度(第13回)、学生の部の毎日地球未来賞(大賞)を受賞した愛媛大学附属高等学校プラ班(受賞当時の名称は「プラガールズ」)の活動は、世界が注目するマイクロプラスチックによる海洋汚染に対し、地元の海の課題と向き合うことで解決の糸口を見つけようとする姿勢が強く表れていました。

“Think Globally, Act Locally.”を体現する研究活動

海洋プラスチックごみ問題は年々深刻化している地球環境問題の一つです。2016年1月の世界経済フォーラム年次総会*で、このまま行くと2050年までに海洋プラスチックの量が魚の量を超えるという試算が発表され、世界に衝撃を与えたのは記憶に新しいところです。

- 通称ダボス会議。世界の政治・経済界のリーダーや有識者が毎年スイス・アルプスのリゾート地ダボスに一堂に集まり、世界の諸課題について議論する会議。

地球環境問題に関して、“Think Globally, Act Locally.”(地球規模で物事を考え、足元の地域で行動する)という考え方が大切だとよく言われますが、瀬戸内海のマイクロプラスチック問題に取り組む愛媛大学附属高等学校の理科部は、まさにこの言葉を体現するような研究活動を行っています。

愛媛大学附属高等学校。総合学科制で、愛媛大学と連携したプログラム「課題研究」に力を入れている。

大学の農学部のキャンパスと地続きでつながった広い敷地内では羊も飼育中。

現状を知り、生分解性プラスチックの作成に挑む

2009年に発足した同校の理科部は複数の研究班に分かれて活動していますが、部内の女子生徒3名が海洋マイクロプラスチックに取り組む班を結成し、活動を開始したのは2020年のことです。目の前の瀬戸内海のプラスチックごみ汚染がひどいことに心を痛め、この海洋汚染問題に対する根本的な解決法を探りたいと考えたことが、活動のきっかけでした。

彼女たちはまず海岸のごみ回収や実態調査を行い、愛媛大学工学部の協力も得て、海から回収したマイクロプラスチックを細かく分析しました。

松山市街からすぐの場所にある梅津寺海岸。遠目には美しい海岸ですが、足元の砂浜には多くのプラスチックごみがあり、砂浜を少し掘ると無数のマイクロプラスチックが見つかります。

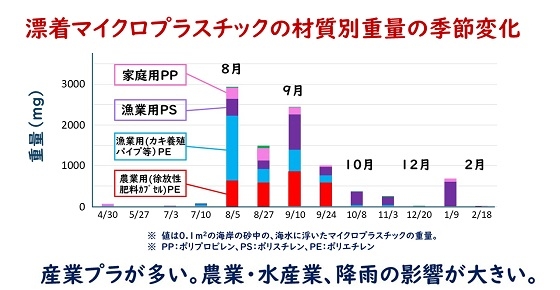

分析の結果、家庭用プラスチックより、農業や漁業に由来する地元の産業用プラスチックが多く、季節や天候によっても大きく変動していることがわかりました。海外から漂着するプラスチックごみが多い日本海や太平洋と異なり、瀬戸内海は閉鎖海域であるため、地元や瀬戸内海沿岸の近県から排出される産業系の流出物の影響が大きく、それだけ地域での取り組みが重要であることが裏付けられたのです。

※拡大画像を見る

毎月採集したマイクロプラスチックを材質別に分析したグラフ。産業用プラスチックのウエイトが高く、特に夏場の大雨や台風後に量が急増しています。

瀬戸内海はプラスチックごみが蓄積しやすい閉鎖海域ですが、外洋からのごみの流入が少なく地元から出たごみが多いため、当事者意識が高く、海洋汚染対策の成果が出しやすい地域ともいえます。

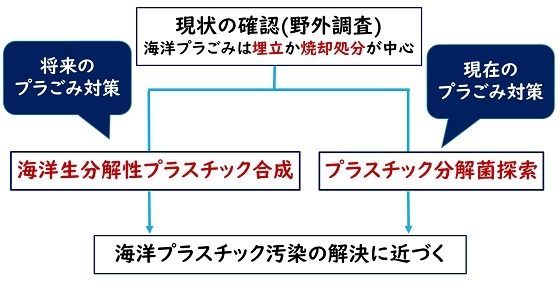

このような調査結果を受け、回収が困難な小さな海洋プラスチック汚染を解決すべく、研究班のメンバーは①今後廃棄されるプラスチックの製造、②すでに汚染を起こしているプラスチックの処理、という二つの視点から対策を見出すための実験に取り組むことになりました。

調査の結果を受け、2通りのアプローチから海洋プラスチック汚染の解決策を探ることにしました。

このうちの第一の対策として初期メンバーが熱心に取り組んだのが、生分解性プラスチックの合成でした。

2020年7月のレジ袋有料化後、多く出回るようになったのがバイオマスプラスチックのレジ袋ですが、実は生物由来の原料を使って作られてはいるものの、生分解性があるとは限りません。研究班でバイオマスマーク付きのレジ袋を土中に埋める実験を行ったところ、ほとんど分解されず、むしろ紫外線で細かく粉砕され、肺から体内に吸収される危険があることが判明。一方、生分解性プラスチックの中には石油由来のものも含まれます。

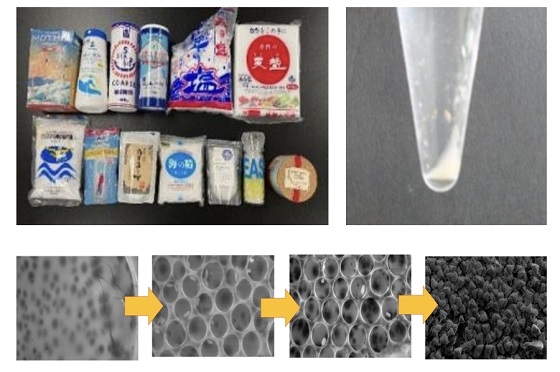

そこで彼らが取り組んだのが、国内外の「天日塩」から海洋性の細菌を取り出し、それを培養することで、環境にやさしいPHB(ポリヒドロキシ酪酸)という海洋生分解性プラスチックの原料となる物質をつくり出すという実験でした。

上左:実験に用いた様々な天日塩。上右:抽出したPHB。下:PHB製プラスチックの生分解性を継続して観察した結果、約4カ月で分解できることが確認できました。

海洋性細菌の培養液からPHBと思われる物質を取り出す実験には成功しましたが、培養液から抽出できる量はごくわずかであるため、量産するにはコストが莫大にかかることがわかり、さらにPHB生産の低コスト化にも取り組み、実現しました。こうした研究活動を通じて、高校生の部活動の範疇だけで解決できる問題ではなく、外部との連携や啓発活動が大切であることを実感し、大学で地球環境問題に関する研究を続けている卒業生もいるということです。

ミールワームを活用したプラスチック分解処理技術の開発

現在のプラ班には3〜5代目となる7名が在籍中で、卒業した先輩たちの研究を受け継ぎ、さらなる研究活動が行われています。受賞時のチームの一員であり、現在は中心メンバーとして活動中の2年生の森川茉奈さん、垣内庵而さん、竹ノ内暁栞さんの3人にお話を伺いました。

右は理科部部長で将来は医療系をめざす森川茉奈(もりかわ・まな)さん。入部の動機は「プラスチック問題は人間の生命にも影響するので、そういう命を救う活動に携わりたいと思いました」と語ります。左は「僕は単純に楽しそうだったから」と話す垣内庵而(かきうち・あんじ)さん。

漁業関係の仕事に就く父の影響で昔から海洋汚染問題に興味があったという竹ノ内暁栞(たけのうち・あかり)さん。先輩から話を聞いて心惹かれたのも入部のきっかけで、「研究は1人では大変だと聞き、二人を巻き込みました」と笑います。

彼らが入部後まず参加したのは、当時は梅津寺海岸などの近くの海岸で毎月行われていたマイクロプラスチックの実態調査だったそうです。一定の面積と深さの海岸の砂をバケツの海水に入れ、浮いてきたプラスチックを持ち帰り、ピンセットで1点1点選別し(マイクロプラスチックは直径5ミリ以下)、分類するという地道な作業です。垣内さんも竹ノ内さんも、目に見えるプラスチックごみは気になっていたものの、砂浜に埋もれて砂粒と見分けがつかないようなマイクロプラスチックまでは今まで意識して見ていなかったため、初めて参加したときは、その量の多さ、現状のひどさに衝撃を受けたと振り返ります。

また、森川さんはこう語ります。

「私たちは研究をしているからこそ注意深く足元を観察しますが、海に遊びにくる一般の人たちは海の方を眺めて足元は見ないので、マイクロプラスチックの存在には気づかないんです」

プラ班では生分解性プラスチックの合成の研究とともに、もう一つの海洋プラスチック汚染の解決策である「すでに汚染を起こしているプラスチックの処理」にも取り組んでおり、その一環として3人が現在取り組んでいるのが、ミールワームという昆虫の腸内細菌を利用したプラスチックごみ分解処理技術の開発です。

ミールワームはゴミムシダマシ科の虫の幼虫で、小動物の餌としてペットショップなどでも売られていますが、近年、「プラスチックを食べる虫」として注目を集めています。このミールワームの腸内細菌を培養し、そこからプラスチックを分解する菌を見つけて分解酵素を抽出し、その分解酵素を利用することで、環境に優しい海洋プラスチックごみの生分解を行いたい、というのが彼らの目標です。

プラスチックを食べる虫として知られるミールワーム。ペットショップなどで飼育動物の餌として売られており、普段はふすま(小麦のぬか)などを餌として育てます。

実験の経過を記録したノート。

「まず発泡スチロールを分解できる菌が本当にミールワームの体内にいるのかを調べる実験から始めましたが、トライ&エラーの連続でした」と垣内さんは振り返ります。最初のうちは実験の精度に問題があり、望ましい結果が得られず落胆したこともあったそうです。その後、何度か実験を繰り返すうちに、ミールワームの体内に発砲スチロールを分解する菌が存在することは確認できたものの、まだ確実性に欠けるため、今は成功例のサンプルを増やすべく、課題を見つけては改善を重ね、少しずつレベルアップしている段階とのこと。

ミールワームなどを保管中の冷蔵庫。ミールワームは庫内では半分冬眠に近い状態でほとんど餌も食べませんが、室温に戻すと俄然、動きが活発になるそうです。

生分解性プラスチックの合成にしても、プラスチック分解菌の探索にしても、実用化への道は険しく、傍目にはゴールは遠く思えますが、先輩たちの前向きな姿勢は3人にも受け継がれています。

また、代々の部員たちに共通しているのは、プラスチックを悪者にするのではなく、「プラスチックを使う生活を続けながら、自然環境を守っていける未来をめざす」という姿勢です。

「プラスチックを排除せず共存したほうが、より豊かな生活に近づいていくと思います。エコバッグがゴミの減量にもたらす効果はわかりませんが、人々の意識を変えるうえでは成果があったのではないでしょうか。エコマーク付きのレジ袋をポイ捨てしても土には還らないという正しい認識を、もっと大勢の人に持ってもらいたいですね」と森川さん。今後もそうした教育や啓発活動を続けていきたいと抱負を語ります。

課題と取り組むことで身近な興味が広がり、地球を考えるきっかけに

最後に、今後クボタ・毎日地球未来賞に応募する生徒や学生の皆さんへ一言と水を向けると、竹ノ内さんが次のようなアドバイスを寄せてくれました。

「高校の部活動はそれほど資金が潤沢にあるわけではなく、私たちだけで解決できる課題ではありません。でも、部活だからこそ失敗も許されるし、一人ではなく共同作業だから楽しく続けられると思います。自分の興味につながらないと研究を始めるきっかけにはなりにくいので、楽しいな、不思議だなといった小さな感情を大切にしてほしいですね」

そこには、瀬戸内海の大きなプラスチックごみを目のあたりにし、身近な人から海洋汚染が漁業に与える影響などを聞く機会も多い彼らが、足下の砂に混じった大量のマイクロプラスチックに大きな衝撃を受け、仲間を得て失敗を重ねながらも楽しく課題と向き合う姿が重なって見えました。

第13回毎日地球未来賞(第14回から「クボタ・毎日地球未来賞」に名称変更)の受賞記念活動報告会に参加した受賞者の皆さん。前列左から6番目が愛媛大学附属高等学校の門田未来さん。

写真提供:毎日新聞社

地球環境問題のみならず、紛争や難民、格差の問題も顕在化する昨今、「地球の未来を考える」という言葉は、一人ひとりが尊重される社会をつくることをも包括していると言えます。たとえ小さな動きであっても、地域の皆さんの率先した活動が国や自治体の背中を押すことは十分起こり得ます。若い世代がこの賞を通じて、地球を皆が共存できる星として維持するための活動の牽引役となってくれることを期待します。