TECHNOLOGY

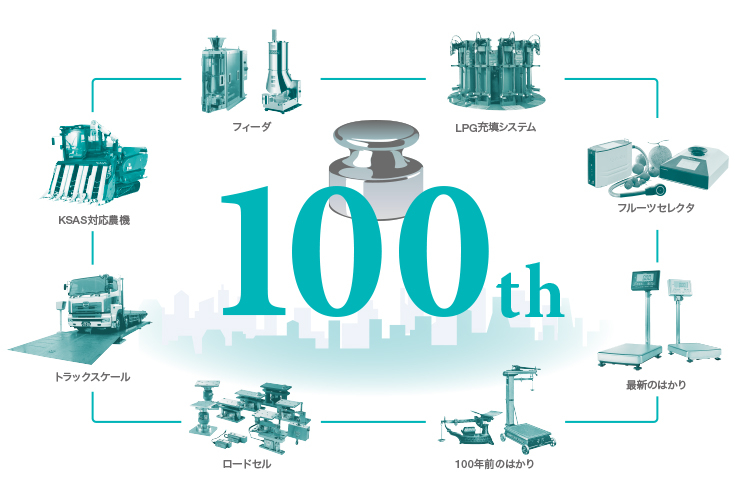

1924年に機械式台はかりの製造を開始してから100年「はかる」技術で社会・産業のこれからを拓く

2024 . 07 . 31 / Wed

写真・文:クボタプレス編集部

2023年のノーベル物理学賞は、「アト秒光パルス」の発生と計測に関する手法の研究が受賞しました。アト秒とは100京分の1秒という極めて短い時間の単位であり、この単位での計測を可能にする光信号がアト秒光パルスです。これまでは速すぎて捉えることができなかった電子の動きを、アト秒光パルスによって「はかる」ことが可能になったのです。物質の構造や機能、反応は電子の状態によって決定されます。電子の動きを「はかる」ことで、物質の未知の特性を明らかにし、電子の動きを制御して新たな物質を作り出すなど、医療・創薬、太陽電池や光触媒、超高速電子デバイス、新素材研究ほか多岐にわたる分野に大きな発展をもたらすと期待されます。「はかる」ことは常に科学の根幹をなし、新たな技術を切り開き、産業を豊かにする礎でもあるのです。

クボタは1924年に機械式台はかりの製造を開始して以来、100年にわたってさまざまな「はかる」技術と製品の提供を通じて社会・産業の発展を支えてきました。クボタがけん引してきたはかりの進化・多様化の歴史と今後の展望について、精密機器事業ユニット フェローの瀬川浩一さんに聞きました。

さまざまに進化しながら社会・産業の発展を支えてきた「はかり」

「はかり」は質量を求めるものですが、それが表す価値は時代によって変わってきました。今でもお米の計量に用いる「1升(しょう)、2升(しょう)」という単位は奈良時代から使われてきた四角い木の枡(ます)をはかりとしたものです。ところが、この枡の大きさが時代や地域によって異なっていたと言うのです。それは各地の領主たちが、少しでも多くの年貢を徴収したいと、少しずつ枡を大きくしていったためだと言われています。それも商圏が広がるにつれて、同一の基準が求められるようになります。ものの長さや重さを正しく「はかる」ことは、生産や売買をはじめ、あらゆる社会・産業活動の基礎となっていったのです。

日本では1921年に度量衡法が改正され、長さと重さの単位がメートルとキログラムに統一されると、創業時より鋳鉄管や機械と並んではかりを強みとしていたクボタは、1924年に衡機制作免許を取得し、「上皿さおはかり」や「台はかり」など機械式はかりの製造を開始しました。

機械式はかりの原理は「天びんばかり」と「バネばかり」の2種類に集約されます。天びんばかりは2つのものを釣り合わせて計量し、バネばかりはバネの伸びを質量に換算して計量します。工業製品の規格統一による産業の合理化を目的に重さの単位が統一されると、産業界では計量設備としてはかりの普及が進みます。クボタは各産業のはかりに対するニーズを丹念に調べ、さまざまなはかりを開発してきました。

戦後の復興期を経て大量生産・大量消費社会が始まると、はかりのニーズはさらに高まります。その中で強く求められたのは「いかに早く、効率良く計量するか」ということでした。クボタは、はかりの機械化と電子化を推進し、用途に応じた正しさとスピードを高いレベルで両立したはかりの提供に努めました。

1980年代には「ロードセル」を用いたはかりが広く普及します。ロードセルとは、金属に荷重がかかることで生じるひずみを電気信号に変換するセンサであり、ロードセルを用いたはかりによる計量結果はデジタルな数字でわかりやすく表示されます。これまでのはかりは、細かく刻まれた目盛りを読み取る必要があったため、どうしても人による読み取り誤差が生じ、時間もかかっていました。それが、誰でもひと目で質量がわかるようになり、社会に画期的な変化がもたらされました。クボタはロードセルを搭載した台はかりやトラックスケール*1、フィーダ(後述)などを開発するとともに、家庭用や商業用の製品の普及に努めました。

鹿児島県 徳之島の精糖工場でトラックスケール(トラックが載っている台)による計量を受けているサトウキビ運搬トラック。サトウキビの搬入前後の2回計量を行うことにより、そのトラックが精糖工場に運び込んだサトウキビの重さ(収量)がわかります。

次の転換期は「デジタルロードセル」が普及した2000年代です。クボタは日本で初めてデジタルロードセルを開発し、商品化に成功しました。デジタル信号を直接出力することで、ノイズに強く、高精度な計量が実現しました。また、温度センサを搭載したことで、温度変化の影響が最小限に抑えられ、屋外など厳しい環境下でも安定した計量が行えるようになりました。メンテナンス性の向上と合わせて、はかりが多様な現場で活躍する道を開いたのです。

※拡大画像を見る

機械式からデジタルロードセルに至るクボタの台はかりの進化の歴史。計量の精度が向上する一方で機構がシンプルかつ軽量となり、消費電力も低減してきました。

また、日本の「ものづくり」を支えるために、クボタははかり技術を応用した製品も数多く開発してきました。その一つに「重量式フィーダ」があります。重量式フィーダとは、粉や粒、液体の状態の原料を、設定された一定流量で次工程に供給するはかりです。近年は軽量化や加工の容易性などの理由から、自動車や家電をはじめ、多くの産業分野で金属材料の代替として高機能樹脂材料の活用が進んでいます。樹脂材料は複数の原料を混合して作るため、混合の正確さが品質を左右します。クボタは自社でロードセルを開発する強みも生かし、さまざまな原料・用途に対応したフィーダを化学メーカーをはじめとする企業に提供してきました。現代の産業の縁の下の力持ちとも言えるフィーダですが、近年は1機種で多様な原料に対応できる製品も登場し、中国・東南アジア各国に輸出されています。

NXシリーズのフィーダ製品(NX-T)。1機種でさまざまな原料に対応できる高い汎用性、導入しやすい価格、メンテナンスのしやすさなどを特徴とします。

- *1トラックなどの自動車の重さを計量する大型のはかり。

電子化で多彩な応用製品が登場。「おいしさ」など見えないものをはかることも可能に

「はかる」技術は100年の間にさまざまな変遷を経て発展してきました。入社以来、一貫してはかり事業に携わってきた瀬川さんは、「なかでも計量技術に光や画像などの計測技術(センサ)を組み合わせて、農作物の『おいしさ』など見えないものを測定できるようになったことは大きな進化でした」と話します。

トラックスケールの調整に使う分銅の前に立つ瀬川さん(久宝寺事業センターにて)。「『世の中の役に立つものを作りたい』という思いで出会いを求め続けてきたからこそ、クボタはさまざまなはかりを生み出せたのだと思います」と話します。

「例えば、青果物非破壊糖度計『フルーツセレクター』は、果物や野菜に微量の光線を当てて光の吸収度を測定し、傷つけることなく糖度を測定するセンサ装置です。『おいしい(糖度の高い)ものだけを選別したい』というニーズを受けて開発しました。一定糖度以上であることを確認した果物・野菜のブランド化など、農産物の付加価値を高めることにつながりました」

果物や野菜を傷つけずにおいしさを測定するフルーツセレクター。リンゴや梨などで生じる蜜障害などの内部障害も検知することができます。

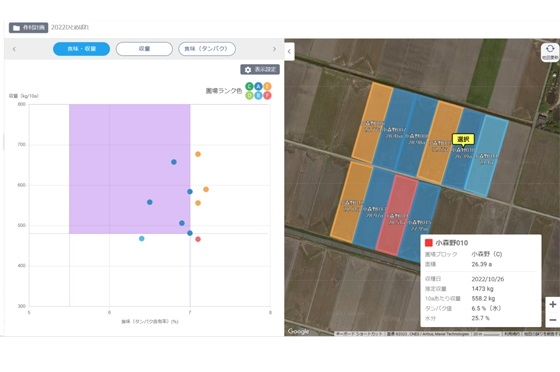

また、センサと組み合わせたはかり技術はスマート農業でも活用されており、クボタの営農・サービス支援システム「KSAS(KUBOTA Smart Agri System)」に対応したコンバイン*2に搭載される「食味・収量センサ」は、お米のおいしさと収量(収穫量)を測定することができます。

このうち食味センサは、収穫したモミに近赤外線光を照射して、透過した光の波長を調べて成分値に変換し、モミに含まれるタンパク質と水分の割合を測定します。お米に含まれるタンパク質と水分の割合は食味に大きな影響を与えるため、これらを測定することでお米のおいしさがわかるのです。一方、収量センサはデジタルロードセルを応用したセンサです。コンバインのグレンタンク下部に搭載され、収穫したモミの重さを計量して収量を明らかにします。

- *2刈り取り、脱穀、選別の機能を備えた農業機械。主に稲や麦などの収穫に使われる。

「はかる」のニーズとシーズをつなげて、新たな価値を生み出す

このように、はかりやセンサは活用の工夫により、味など見えないものの測定にも使うことができます。一例として、廃棄物を運ぶトラックの重量をゴミ処理場への搬入前後に計量すると、そのトラックが運んだ廃棄物の重さ(量)がわかり、そこから二酸化炭素ガス排出量が換算できます。工夫次第でさまざまなものの測定・可視化が可能ですが、今後はどのような領域で「はかる」ニーズの高まりが期待されるのでしょうか。「そのニーズ(課題)を見つけて、私たちが持つ技術(シーズ)で解決する方法を模索し、お客様に提供できる課題解決策と価格で実現することが、はかり事業の醍醐味の一つです」と瀬川さんは話します。

例えば、食味・収量センサの場合、ほ場や作業計画の管理、コンバインのGPS位置情報に基づく作業日誌の自動作成などが行えるKSASの付加価値をさらに高めたいというニーズから生まれました。

「農業とはかりの事業を行っていることはクボタの強みでもあります。両者を組み合わせて当社だけが生み出せる価値を創出したいという両事業に携わる人々の強い思いが実現させました。食味・収量センサを搭載したKSAS対応コンバインを使うことで、ほ場のどこでおいしいお米が採れ、収量が多いのかを細かく把握できます。この情報は翌年の施肥設計やほ場改善などに役立てられます。はかることを通して肥料の過剰散布を防ぎ、環境負荷を低減した農業に貢献することもできるのです。現在は食味センサやフルーツセレクタの技術を最適な収穫時期の判定にも応用できないかと研究を進めています」

食味・収量センサで測定した結果はKSASに送信され、ほ場ごとの測定結果を確認することができます。

クボタの他の事業とはかり事業の相乗効果により、新たな付加価値を生み出せる領域はまだあるかもしれません。また、社外の顧客ニーズに対してもアンテナを立てています。「常にさまざまなニーズを探っては実現方法を模索する試行錯誤を繰り返しています」と瀬川さん。精密機器事業ユニットの技術者と営業担当者は、顧客視点で未知の課題の解決に取り組むための思考プロセスである「デザイン思考」のトレーニングも始めました。

へこたれない粘り強さで「はかる」の新たなかたちを作る

クボタのはかり事業は2024年に100周年を迎えました。事業の始まりであるはかりは、重さを正しく「はかる」ことにより、あらゆる産業活動の基礎をなしています。その重要性は「計量法」という法律で規制されていることからもわかります。今後も社会・産業の発展に貢献し続けるために、日々「はかる」技術の研鑽に努めています。この中で注力している一つが、循環型社会の実現に向けた取り組みです。

「製品そのものの環境性能を高める取り組みを継続的に行っており、製品をモデルチェンジした際は社内のエコプロダクツ認定*3を取得することを開発部門のルールにしています。より軽く、より消費電力が少なく、有害物質の使用をより減らした製品を作り続ける環境配慮を通じて、未来社会に貢献していきます。長く使えることも環境負荷の低減につながるため、耐久性の評価にも力を入れています」

「これからも『はかる』ことで新たな価値を提案しながら、クボタならではのソリューションを創り出していきたい」と話す瀬川さん。

デジタルロードセルをさまざまな製品に応用してきたように、今後はフィーダの適用領域も広げていく考えです。

「現在は主に樹脂を扱う化学メーカーなどのお客様に提供していますが、食品や医薬品の生産において複数の原料を連続的に混合するプロセスでも、フィーダの需要があることがわかってきました。それぞれの分野には固有の要件や制約があるため、それらをどうクリアするか研究を続けています」

このチャレンジでは、2022年に子会社化したブラベンダーテクノロジー社とのシナジーも期待されます。ドイツを拠点とする同社はフィーダの世界的メーカーであり、食品や医薬品など広範な業界にフィーダを提供しています。両社が持つ強みやノウハウを組み合わせて新たな価値を生み出すことも、今後のはかり事業のテーマの一つです。

はかり事業に携わる社員には、へこたれない人、粘り強い人が多いと瀬川さんは話します。

「そうでなければできない仕事なのかもしれません。例えば、魚市場では仲買人による魚介類の荷さばきの計量ではかりをご利用いただいていますが、計量が間違っていたら漁師の方々に信頼していただけません。一方で、正確な計量は誤差との闘いです。センサを検出原理のとおりに動かすのは難しく、周囲の温度が変わればセンサの出力も変わり、それが誤差につながります。新しいはかりを開発する際には、何度も実験を繰り返し、失敗も多くあります。デジタル化が進んでいるとは言え、結局、『はかる』対象はアナログな世界です。製造や検査のプロセスでも、はかりが使われるさまざまな場面で誤差が基準内に収まるよう、日々、地道な活動を続ける必要があります。それらの失敗や地道な活動でへこたれていたら、めざすレベルにたどり着けません。粘り強さ、へこたれない精神こそ、創業者である久保田権四郎翁の不屈の精神にもつながる、クボタのはかりスピリットなのでしょう」

- *3環境配慮性の高い製品を社内認定する制度。クボタグループの環境経営における環境保全の基本5項目である「気候変動への対応」「循環型社会の形成」「水資源の保全」「化学物質の管理」「生物多様性の保全」に関連する項目を評価し、社内基準をクリアした製品を「エコプロダクツ」として認定している。