LIFE

農業と産業を先進ITがスマートにつなぐ地域経済を支える徳之島の「サトウキビバリューチェーン」

2024 . 11 . 22 / Fri

写真・文:クボタプレス編集部

先進ITを利用して農作業の負担軽減や効率化、収穫量の向上をめざすスマート農業。日本では稲作(米づくり)への導入が進んでいますが、これを日本で初めてサトウキビ栽培に適用し、全島を挙げて活用を進めているのが鹿児島県 徳之島です。長年にわたり農作業の機械化やデジタル化を積極的に進めてきた徳之島では現在、官民の連携により、サトウキビ栽培のスマート農業化を大きく前進させ、生産から加工までのバリューチェーン全体を効率化および最適化する取り組みが進められています。

さまざまな砂糖製品の原材料となるサトウキビ

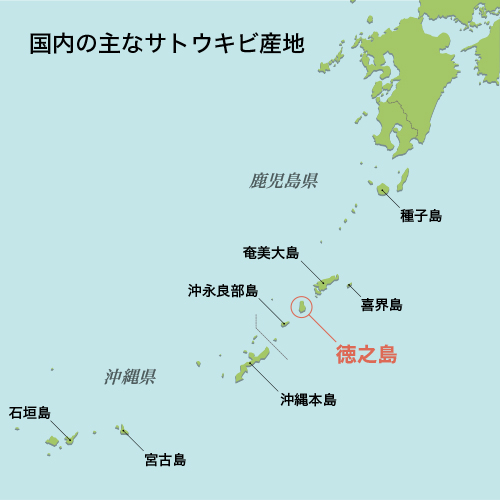

私たちの生活に欠かせない砂糖の原材料であるサトウキビ。ブラジルやインドをはじめ世界中の国々で栽培されており、日本では沖縄県と鹿児島県の南西諸島が主な産地となります。

※拡大画像を見る

日本におけるサトウキビ栽培地域

近年は各国産地の天候不良などが要因となり、最終的な砂糖製品の原料となる原料糖の国際取引価格が上昇しています。これに円安の影響も重なり、今年1月には43年ぶりに砂糖の国内卸値が最高値を記録しました。日本は原料糖の約6割を輸入に頼っており、国際価格の変動の影響を受けやすい国だと言えます。安定した価格と供給を保つうえで国内生産の重要性が高まっています。

※拡大画像を見る

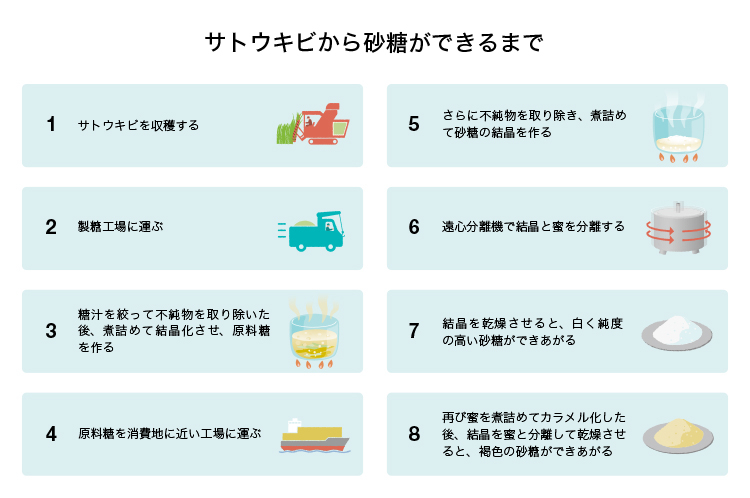

サトウキビから砂糖ができるまで

栽培から収穫、製糖までが緊密につながる徳之島のサトウキビ産業

南西諸島の奄美群島に位置する徳之島は、サトウキビ栽培を基幹産業の一つとしており、その生産量は鹿児島県全体の約3割を占めます。

「サトウキビなら、大きな気象災害が発生しても8割は収穫できます。そのため、台風や干ばつなど気象条件が厳しく園芸作物を作りにくい南西諸島で、毎年安定して生産できる砂糖の原材料として江戸時代からサトウキビ栽培が定着してきたのです」と徳之島で唯一の製糖会社である南西糖業株式会社 取締役 農務部担当の廣敬造(ひろ けいぞう)さんは話します。

南西糖業は、原料糖製造企業であると同時に島のサトウキビ生産振興支援も重要な役割の一つと捉え、サトウキビ栽培におけるスマート化で旗振り役を務めている。

島内で栽培から収穫、製糖工場における原料糖の生産までが緊密に連動していることも特徴です。傷みやすい作物であるため、収穫後は速やかに製糖工場に運んで搾汁(さくじゅう)します。「原材料(サトウキビ)の鮮度と品質を維持した状態で処理工程に運び、いかにロスを抑えながら素早く原料糖に加工するかが工程管理における最も重要なポイントの一つです。劣化したサトウキビはロスを増やして回収率を低下させる要因であり、3,000ヘクタールを超えるほ場のどこで収穫され、いつ工場に搬入されるのかといった集出荷の情報把握も、工場工程内の品質管理と並んで大切です。今後は収穫から工場行程まで、さまざまな情報を正確に反映したいというニーズがますます高まっていくと思います」と廣さんは説明します。

収穫期の製糖工場には毎朝、大型のトラックで次々にサトウキビが搬入されます。

工場内に集積されたサトウキビは構内のヤードクレーンで工場工程に移され、原料糖に加工されます。

ほ場管理の効率化・省力化を目的にKSASを導入

これらの事情を背景に、徳之島では行政と民間の関連機関が一体となり、サトウキビの効率的な栽培から出荷までを島全体で精力的に進めてきました。例えば、3メートルほどにまで成長するサトウキビを人が鎌で刈り取って収穫するのは過酷な作業です。そこで、1990年代前半に刈取機(ハーベスタ)などによる機械化を推進。現在は南西諸島でも最も機械化が進んだ地域の一つとなっています。

サトウキビを刈り取るハーベスタ。刈り取ったサトウキビに強風をかけて葉や異物を除去し、茎だけを収穫します。

また、従来はサトウキビの生産量を把握するために、紙の手帳(営農手帳)に各農家のほ場の栽培状況などを記録して管理していました。しかし、紙の手帳では転記や集計に手間がかかるため、2005年に営農手帳を電子化した「電子営農手帳(電脳手帳)」を導入するなど、デジタル化にもいち早く取り組んできました。

一方、生産者の高齢化による離農に伴い、1980年に約5,700戸だったサトウキビ農家は2017年には約2,900戸にまで減少しました。そこで、南西糖業の関連会社として徳之島でサトウキビ農場の管理や農作業の受託などを行う有限会社南西サービスは、さらなる効率化・省力化を目的に「KSAS(Kubota Smart Agri System)」を導入します。KSASとは、農業経営課題の解決をサポートする、クラウドを利用した営農・サービス支援システムです。パソコン・スマートフォン上のGoogleマップを用いてほ場の場所や面積、所有者情報などを見える化し、一元管理を実現します。GPS機能を搭載したさまざまな農業機械(直通機*1)との連携により、農作業日誌の記録、作物の生育状況の確認、作業収量の把握などに活用されています。

南西糖業では、サトウキビの栽培状況を調査・記録する担当委員を徳之島の3町に配置し、電脳手帳で各ほ場の植え付け・生育・出荷状況を管理していました。「この人件費の負担は大きく、生産に直接的にかかわる仕事ではないことから、2016年に担当委員制を廃止しました。これによってほ場の情報を集める手段がなくなってしまったときにKSASを知りました」と廣さんは振り返ります。

「電脳手帳ではテキスト情報だけで管理していましたが、KSASならばテキストに加えてGoogleマップを使ってほ場の情報をビジュアルに管理できます。すでに担当委員はいませんでしたが、社内にまだノウハウが残っているうちにテキストベースの情報を地図と合わせてデジタル化しようと急ぎ導入を決めたのです」(廣さん)

サトウキビの栽培規模が0.5ヘクタール未満の小規模農家が多い徳之島。

徳之島は小区画のほ場が多く、約2,600戸のサトウキビ農家(2022年時点)に対して登記上のほ場は約1万3,000筆あります。それらを一つひとつKSASに登録するのは大変な作業でしたが、最初に南西糖業が経営支援するかたちで、南西サービスが管理するほ場や社員が兼業で営むほ場、次いで受託元のほ場などを少しずつ登録していきました。

さらに2019年、南西糖業と南西サービスは、農林水産技術会議のスマート農業実証プロジェクトの一環として島内3事業所にKSASを導入し、農作業の受委託の管理をKSAS上で行う体制を作ります。

- *1クボタ製農機の多くはKSASにGPS情報を送信するための通信機能を標準で搭載しており、これを直通機と呼んでいます。

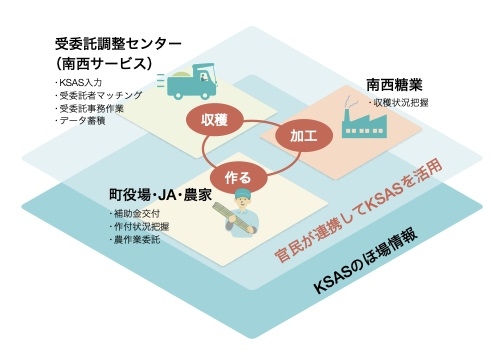

KSASを活用した農作業の受委託調整センターを設立

そして2020年、鹿児島県や徳之島3町の農政担当部署、農協(JA)、および製糖業関連団体などから成る徳之島きび生産対策本部は、サトウキビ農家の高齢化などによる労働力不足への対策として、サトウキビの植え付けや刈り取りなどの農作業を委託したい農家と、作業を受託する企業・個人との間で受委託の調整・効率化を図る組織として「徳之島さとうきび農作業受委託調整センター」を設立。受委託調整の実務を南西サービスに委託しました。

徳之島さとうきび農作業受委託調整センターを含む官民連携によるサトウキビ農家の営農支援体制

「受委託調整センターの目的は、高齢の農家などの作業委託者と受託者のマッチングを行って受委託を効率化するとともに、受委託に関する事務作業を一手に引き受けることで適期作業の実現をめざすことです。受委託管理のシステムとしてKSASを使い、サトウキビ栽培に関するさまざまなデータを蓄積・活用し、効果的なサトウキビ振興計画への寄与もめざします」と廣さんは説明します。

徳之島におけるサトウキビ栽培。刈り取りから製糖工場に運ばれるまで(動画)

農作業の受委託管理にKSASを使うことには、ほ場の位置がわかることのほかにもメリットがあります。徳之島には1、2ヘクタールのほ場を持つ小規模な農家が多くあります。それらの農家は大型農機を持たず、高齢化の進展もあり、これまでお金を払って知人に作業を頼んでいました。

「ところが、代金の回収がうまくいかないケースが少なくありませんでした。支払いが滞る農家さんの作業は誰も手伝わなくなります。KSASでは、各ほ場の位置に加えて面積もわかります。受委託調整センターでは、ほ場の面積と作業内容に応じて受託料金を設定し、前払いで作業を受託します」と廣さん。代金未回収のリスクがなくなったことで作業受託者が増え、受委託調整センターを介した受委託が活発に行われるようになりました。

2022年より官民が連携した実証実験がスタート

KSASの活用により農作業の受委託を効率化した徳之島では、2022年に徳之島町と南西糖業、南西サービス、およびクボタ、日本電気株式会社(NEC)、京セラコミュニケーションシステム株式会社(KCCS)が参加する官民連携により、スマート農業をさらに加速させる実証実験がスタートします。GPS端末やドローン、衛星、AIを、サトウキビ収穫量などの予測に役立てようというのです。この取り組みにおけるクボタとNEC、KCCSの役割について、クボタ カスタマーソリューション事業推進部 スマート農業推進室 KSAS開発推進課の小田達也さんは次のように説明します。

「クボタはGPS端末『KSASシンプルコネクト』*2を使ってハーベスタの位置情報を収集し、KSASで稼働状況をリアルタイムに把握して作業軌跡を記録します。NECは露地栽培農業支援システム『CropScope』により、衛星やドローンで撮影した画像をAIで解析してサトウキビの生育状況や収量予測などを行います。また、KSASシンプルコネクトで農機の位置情報を送信するためには通信環境が必要です。そこで、KCCSが低消費電力で長距離通信が行える無線通信技術『Sigfox』を用いた基地局を設置しました」(小田さん)

徳之島にある約140台のハーベスタの稼働状況をリアルタイムに把握できれば、毎日、どれだけのサトウキビが収穫されるのかを正確に予測し、製糖工場の稼働を最適化できます。

ハーベスタに設置されたKSASシンプルコネクト(円内)。弁当箱程度のコンパクトなサイズながら、内蔵バッテリーにより約5年間動作します。

- *2KSASシンプルコネクトとは、KSAS非対応の他社製農機などをKSASに対応させるためのGPS端末。2024年3月より正式販売を開始。

営農助成金交付など、安全安心な農作物の生産・供給にもKSASが貢献

実証実験では、島内の全サトウキビほ場のKSASへの登録も進められました。この取り組みで大きな役割を担った徳之島町役場 農林水産課の稲島勇晃さん(糖業係 主事)は、「助成金の申請でもKSASを活用しています」と話します。町役場では作付助成金などを交付する際、ほ場を視察して実際に作付けが行われていることを確認します。細かく入り組んだほ場の場所を地番だけから特定するのは難しく、多くの時間がかかっていました。しかし、現在は徳之島町役場の職員もスマートフォンでKSASのほ場地図を見ることができます。

「KSASの地図には地番とほ場所有者などの情報が登録されており、申請対象のほ場がどこにあるのかがすぐにわかります。これにより、助成金にかかわる視察がスムーズにできるようになりました」(稲島さん)

徳之島町役場 農林水産課 糖業係 主事の稲島勇晃さん。「サトウキビ産業のスマート農業化を推進し、若い人たちにとってより魅力的な仕事にしていきたい」と話します。

KSASに蓄積したほ場データに独自のほ場IDを追記する試みもスタートしました。

「7桁のほ場IDは位置情報を数値化したもので、ほ場ごとの各種情報とともに管理されます。ほ場の収穫量や品質に関するデータの蓄積が進めば、それをビッグデータとして解析することで、品目(サトウキビ、馬鈴薯など)ごとの地域的な特性(生育や品質の良否)や気象災害の被災率、各農家による管理の良否など、価値のあるさまざまな情報を得ることが可能となります。このデータを整備することで、JAや産地行政とも連携しながら徳之島全体の営農推進活動のツールとして活用していけると期待しています」(廣さん)

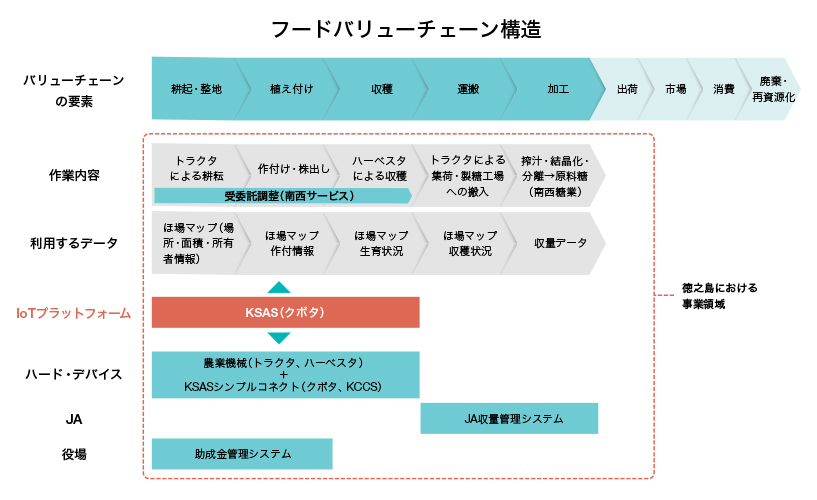

KSASでつながる生産から加工までのサトウキビバリューチェーン

このように、KSASはサトウキビ栽培を通じて、さまざまな面で徳之島の地域経済に効果をもたらしています。徳之島町役場の稲島さんは、サトウキビだけではなく、徳之島で栽培する馬鈴薯やタンカン、ドラゴンフルーツなど、他の作物への適用を期待します。また、KSASの活用によってスマート農業化が進むことで、サトウキビ栽培が若い世代にとってより魅力的な仕事となり、砂糖の国内生産の新たな担い手が生まれるかもしれません。

KSASのスマートフォンアプリでほ場やハーベスタの状況を確認している様子(右)。写真中央のオレンジのマークはハーベスタの位置を示すもの。どのハーベスタがどのほ場で稼働しているのかをスマートフォンでもリアルタイムに把握できます。

2022年からの実証実験は今年、最終年を迎えました。

「目標としていた島内の全ほ場の登録と、各ほ場を一意に識別するためのIDの付与は完了しました。今後はKSASシンプルコネクトを搭載したハーベスタを増やしてKSASに登録し、さらに基地局を増やしていけば、島内の全てのハーベスタの動きが見えるようになります」(廣さん)

残る課題は、JAの収量管理システムと徳之島町役場の助成金管理システム、KSASで管理しているほ場情報のひも付けです。これを実現することで情報管理を一元化し、官民の連携によるサトウキビ振興をより加速することができます。

クボタ カスタマーソリューション事業推進部 スマート農業推進室 KSAS開発推進課の小田達也さん。「今回の成果は、これまで徳之島におけるKSASの取り組みにかかわった全てのクボタ社員によって成し遂げたものだと思います」と話します。

今回の実証実験では、クボタとNEC、KCCSの3社による協業が、サトウキビ栽培のスマート農業化の進展に大きく貢献しました。異なる強みを持つ3社が得意分野の技術とノウハウを持ち寄ることで、1社単独ではなしえない価値を短期間で生み出したのです。

※拡大画像を見る

KSASをプラットフォームとする徳之島のサトウキビバリューチェーン

クボタの小田さんは、今回の成果を他の地域にも展開していきたいと話します。

「サトウキビ栽培を営む他の離島はもちろん、徳之島と同様に小区画のほ場を営む農家や、農業を基幹とするさまざまな産業でも、KSASは同様の効果を発揮するでしょう。KSASをより多くの地域でご活用いただき、日本の食産業の根幹を支えるプラットフォームとして発展させていけたら理想的ですね」(小田さん)