LIFE

J-クレジットでつなぐ持続可能な農業と地球環境田んぼの水管理から始める温暖化対策

2024 . 12 . 06 / Fri

写真・文:クボタプレス編集部

2024年夏、世間では「令和のコメ騒動か」との不安が広がりました。コメ不足の原因には複数の要因が絡んでいますが、その一つに記録的な猛暑の影響があります。農業は気候変動や自然災害の影響を大きく受ける一方で、自らも地球環境に少なからぬ影響を与える産業でもあります。

農業と気候変動のいま

地球温暖化による気候変動は、私たちの身近な食べものに大きな影響を及ぼしています。気温の上昇、超大型台風、集中豪雨などの異常気象が増加する中、農作物の品質や収量が著しく変動する状況が続いています。

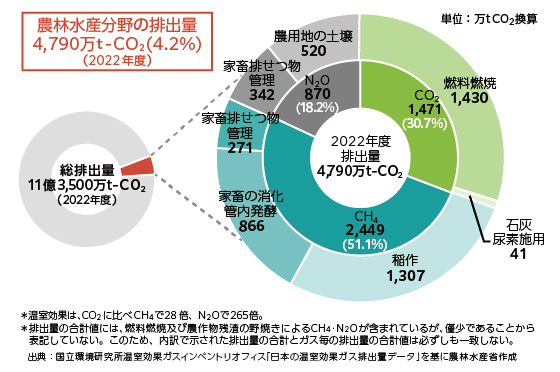

一方、農業由来の温室効果ガス(GHG)排出量は、世界全体で22%を占め、日本でも総排出量の約4%が農業に起因しています。特に、水田から排出されるメタンガスは、二酸化炭素の約28倍もの温室効果を持つとされ、温暖化の主要な要因の一つと考えられています。

日本の農林水産分野のGHG排出量

※拡大画像を見る

日本の農林水産分野の温室効果ガスの排出量を示すグラフ。全排出量の4.2%(2022年)を占めています(出展:令和6年10月「みどりの食料システム戦略の実現に向けて」農林水産省)。

こうした課題に対応するため、政府は「みどりの食料システム戦略」を策定しました。この戦略では、2050年までに農林水産業から排出される化石燃料由来のCO2をゼロにする「ゼロエミッション化」の実現や、化学農薬の使用量(リスク換算)の50%削減をめざしています。

今回のクボタプレスでは、持続可能な未来に向けた挑戦として、農業生産性の向上と環境保全の両立をめざすアプローチに焦点を当て、みどりの食料システム戦略に基づく「J-クレジット制度」の活用や、その具体的な取り組みの一つである「水稲栽培による中干し期間の延長」について紐解いていきます。

農林水産省の取り組みとJ-クレジットの意義

最初に、「みどりの食料システム戦略」の策定に至るまでの経緯と背景について、農林水産省 大臣官房 みどりの食料システム戦略グループ長の久保牧衣子さんにお話しを伺いました。

農林水産省 大臣官房みどりの食料システム戦略グループグループ長 久保 牧衣子(くぼ まいこ)さん。東京大学農学部卒業後、1998年に農林水産省入省。2021年に「みどりの食料システム戦略」の担当室長として策定に携わった後、2022年6月より現職。

久保さんは、「現在では環境や国連のSDGs(持続可能な開発目標)への関心が高まり、これらに取り組まなければビジネスとして成立が難しくなる状況です。食料・農林水産業も例外ではなく、これらの課題に的確に対応していく必要があります」と語ります。

「みどりの食料システム戦略(以下、みどり戦略)」の策定にあたっても、他産業で環境対応が不可欠となる中、日本の農業において「生産力の向上」と「環境負荷の低減を含む持続可能性」の両立をどのように実現するかが重要な課題だったといいます。

実際に、農業は気候変動の影響を顕著に受ける一方で、その気候変動を引き起こす要因の一つでもあるというジレンマを抱えています。しかし、温室効果ガスの削減や化学農薬、化学肥料の使用量削減を掲げたとしても、すぐに対応することは難しいと久保さんは指摘します。

「現在の農業は、農業生産者の長年の努力の結晶であり、すぐに環境保全を最優先とする方向へ転換できるものではありません。そのため、みどり戦略では、必要な時間を確保しながら取り組めるよう、2050年までの意欲的な目標を掲げました」

みどり戦略が2050年までにめざす姿

- 農林水産業のCO2ゼロエミッション化

- 化学農薬の使用量(リスク換算)を50%低減 (※)

- 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減

- (※)低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量(リスク換算)を50%低減。

農業は、日本国民に食料を供給する重要な産業であり、その生産力を向上させることは不可欠です。加えて、環境負荷の低減を図ることが、みどり戦略の中心的なテーマとなっています。しかし、この両立は非常に難しく、その実現には2つの重要なポイントがあります。

1つ目は、食料システムに関わる全員の行動変容です。

「食料システム」という新たな概念を取り入れ、【調達】【生産】【加工・流通】【消費】に関わる一連の活動全体を対象とします。これにより、農業生産者だけで両立をめざすのではなく、調達から消費まで、食料システムに関わる全ての関係者が一体となって取り組むことです。

2つ目は、イノベーションです。

農業生産者の減少や高齢化が進む中、環境と融和した農業生産を実現するには、高い技術力が不可欠です。現在、多くの技術がすでに存在しており、それらを横展開やバージョンアップすることで、さらなるイノベーションを起こすことが求められます。例えば、リモコンによる遠隔操作や、無人運転を行うトラクタ、大型農業機械を電動化するといったイノベーションが挙げられます。

クボタのアグリロボトラクタ。無人仕様は使用者の監視のもと無人自動運転が可能。作業者はトラクタに乗車し操作をしながら無人仕様の監視を行うことで、2台同時作業が行えます。

また、生産者が継続して環境負荷低減に取り組めるよう、その行動を経済的メリットに結びつける仕組みが「J-クレジット制度」の活用です。

久保さんはJ-クレジット制度の強みについて次のように語ります。「生産者が温室効果ガスの削減や吸収に取り組むことで、その成果をクレジットとして幅広い企業や団体、自治体に購入してもらい、農業生産者の副収入となる点です」

さらに、環境負荷低減に取り組む生産者へのメリット策として、「見える化」が挙げられます。農林水産省は令和4年度から5年度にかけて、「環境負荷低減の取り組みの見える化」を実証しました。

この取り組みでは、生産者が栽培データを入力することで、自身の温室効果ガス排出量や、地域の慣行農業と比較してどの程度削減できたかを把握できます。加えて、温室効果ガスを5%以上削減できた場合、その成果を★の数で示す「みえるらべる」を活用し、生産者の努力を消費者に可視化するツールが導入されました。

「みえるらべる」。※上記の商標は商標出願中です。(参考HP:見つけて!農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」 ~温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮~:農林水産省)。

「みえるらべる」は2024年3月から本格実施が始まり、同年10月末時点で販売店舗は632ヵ所にまで拡大しています。

久保さんにこの取り組みの手応えを聞くと、「このようなツールが注目されることで、自分たちもJ-クレジット制度や見える化に挑戦してみようと、一歩を踏み出す生産者が少しずつ増えています。予想以上に関心が高いと実感しています」と語ってくださいました。

中干し期間の延長からはじめる、次世代への想い

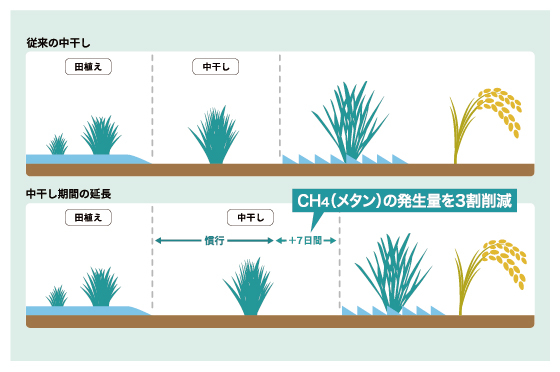

現在、J-クレジット制度における農業分野の方法論は6つにまで拡大しています。その中でも、田植え後に一定期間水を抜いて土壌を乾かす「中干し」期間の延長により、メタンガスの排出を従来の方法より3割削減する方法論は、追加コストがあまりかからず、取り組みやすい点が生産者から高く評価されています。

農業分野での方法論

- ※2024年9月末時点

- 牛・豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌

- 家畜排せつ物管理方法の変更

- 茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料又は石灰窒素を含む複合肥料の施肥

- バイオ炭の農地施用

- 水稲栽培における中干し期間の延長

- 肉用牛へのバイパスアミノ酸の給餌

稲の栽培期間中に水田の水を抜き、田面を乾かす作業を「中干し」と言います。稲の成長を調節するために必要な作業で、温暖化の原因となるメタンガスの発生を減らすことができます。

クボタプレスは、実際に青森市で「中干し期間の延長」に取り組む山口俊介さんにお話しを伺いました。山口さんは農業のみならず漁業にも従事しており、水陸両面から気候変動の影響を実感していると語ります。

中干し期間の延長に取り組む山口俊介さん

2024年から中干し期間の延長に取組む山口俊介さん。20haの田んぼで青森県を代表するブランド米「まっしぐら」を栽培する他に、ホタテの養殖業も営む半農半漁の経営スタイルを取っています。

取り組むきっかけは、田んぼではコメの品質が低下し、海では魚が獲れなくなったことです。青森でも気温や海水温が年々上昇しており、地球温暖化の影響を強く感じています。その原因を自分なりに調べたところ、水田から排出されるメタンガスが環境に悪影響を与えていることを知りました」

もともと環境保全に関心のあった山口さんは、自分たちの農業でメタンガス排出を削減する方法を模索する中、JA主催の農業イベントに参加しました。そこでJ-クレジット制度を目にし、興味を持ったことがきっかけで、中干し期間の延長へと行き着きました。これまでより中干し期間を7日間延長することについて、山口さんに不安はなかったと言います。

※拡大画像を見る

中干し期間を慣行(直近2年以上の平均)より7日間延長するだけで、温室効果ガスの一種であるメタンガスの発生量を3割削減できます。

「中干し期間を延長したことで、水入れ管理がラクになり、その分、他の作業に時間を割けるようになりました。また、土がしっかり固まり、根張りが良くなったことで、稲が倒れにくくなるというメリットも実感しています」

20haのうち17haで中干し期間の延長に取り組む山口さんは、環境への取り組みがJ-クレジット制度を通じて農産物の販売以外からの収入につながることで、周囲の人々も巻き込みやすくなったと語ります。

「自分たちが作るコメには、地球環境を考えているという誇りがあります。このまま温暖化が進めば、自分たちの孫の世代にはどうなっているのか、とても心配です。少しでも温暖化を食い止めるためには、自分一人で取り組むよりも、何人かで実践した方が効果的だと考え、周囲の生産者にも普及しています。中干し期間を延長してメタンガスの排出を抑え、その取り組みがクレジット化されて経済的メリットにつながると伝えると、話しを聞いた人から『なにそれ、自分も調べてみるか』という反応が返ってきます」

次世代に豊かな自然環境を残すため、自分たち若手が率先して環境保全に取り組むべきだと語る山口さんにとって、「中干し期間の延長」はそのファーストステップです。将来的には、化学肥料が河川を経由して海へ流出することで引き起こされる海洋汚染の課題にも取り組んでいきたいと話してくれました。

J-クレジットの先に見える景色

最後に、J-クレジット制度を活用した農業の未来には、どのような可能性が広がるのでしょうか?

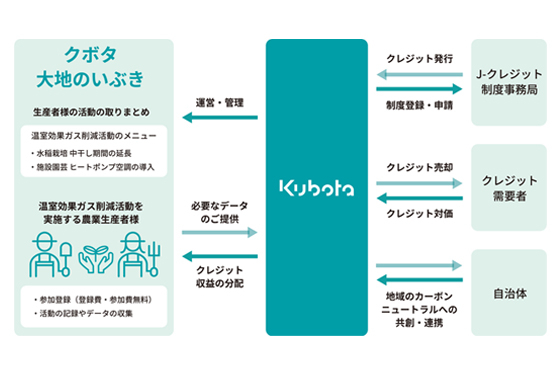

2022年1月、クボタはJ-クレジット制度の活用を支援するため“クボタ 大地のいぶき”を設立しました。 “クボタ 大地のいぶき”では、中干し期間の延長をはじめとする農業分野のJ-クレジット創出プロジェクトを管理・運営しています。この取り組みは、持続可能な農業と地球環境保全の両立をめざし、多くの生産者や自治体を巻き込みながら、全国的に広がりつつあります。

※拡大画像を見る

クボタ J-クレジット支援サービス “クボタ 大地のいぶき”では、中干し期間の延長を含め、複数の農業(稲作、園芸施設)に関連するJ-クレジット創出プロジェクトを管理・運営しています。

これまでの取り組みで得られた成果を基に、クボタはさらに多くの生産者や関係機関と共創し、新たなプロジェクトを開発・運営することで、地球温暖化対策をさらに推進していく計画です。

「日本の農業は、地球環境に優しい」。その誇りを海外だけでなく次世代にも胸を張ってアピールできる未来をめざし、食料システムに関わるすべての人々が一致団結して挑むチャレンジは、始まったばかりです。