PEOPLE

KUBOTA AGRI FRONT“食べる”を通して食のバリューチェーンと向き合う

KUBOTA AGRI FRONT CAFE

2023 . 06 . 28 / Wed

写真・文:クボタプレス編集部

北海道日本ハムファイターズの新球場を核とする「北海道ボールパークFビレッジ」の敷地内に誕生した農業学習施設「KUBOTA AGRI FRONT(クボタ アグリ フロント)」。グランドオープンに先駆け、1階のカフェエリア「KUBOTA AGRI FRONT CAFE」がオープンしました。

「“食と農業”の未来を志向する仲間づくりの場」をコンセプトとしたKUBOTA AGRI FRONTでは、カフェづくりにも多くの仲間の皆さんが関わっています。そこで、今回のクボタプレスでは、その仲間たちとつくったKUBOTA AGRI FRONT CAFEにはどのような想いが込められ、施設内でどのような役割を担うのかを紐解いていきます。

フードバリューチェーンの中で最も消費者に近い場所

農業学習施設「KUBOTA AGRI FRONT(クボタ アグリ フロント)」が3月30日、北海道ボールパークFビレッジ内で開業を迎え、建物内の1階にあるカフェ「KUBOTA AGRI FRONT CAFE」(以下、CAFE)の営業を開始しました。施設全体のグランドオープンは6月30日ですが、北海道日本ハムファイターズの新球場が目の前に見える好立地ということもあり、誰でも利用可能なカフェは近隣の方を含めた多くのお客様で賑わっています。

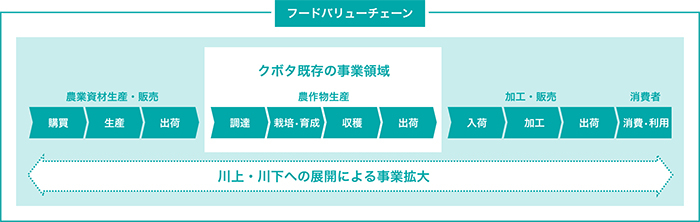

クボタは農作物の生産だけでなく、農業資材の購買から農作物の加工、販売、消費にわたる農業生産の一連の流れを包括した「フードバリューチェーン」全体に貢献したいと考えています。KUBOTA AGRI FRONTはそうした食料生産システム全体を学ぶ場であり、カフェはフードバリューチェーンの中で消費者に最も近い領域に当たります。

クボタは世界の食料問題を解決すべく、川上・川下への事業拡大を加速させ、農作物の生産だけでなく流通、消費にわたる「フードバリューチェーン」をトータルでサポートするソリューションの提供をめざしています。

KUBOTA AGRI FRONTは「“食と農業”の魅力・可能性を、楽しくおいしく学ぶ農業学習施設」であると同時に、「“食と農業”の未来を志向する仲間づくりの場」をコンセプトとしており、カフェ自体も多くの仲間の協力があって成り立っています。今回はそういった仲間の皆さんの中から、メニュー考案などに参画したGOOD GOOD株式会社取締役の河合祥太さん、食材の一つであるいちごを提供する農業法人GRA代表の岩佐大輝さんのお二人に、どのような想いでカフェづくりに携わったのかをお聞きしました。

KUBOTA AGRI FRONT CAFEのメニューに込めた思い

GOOD GOODの河合祥太さんはこのカフェでメニューづくりを中心に、プランニングから人材教育、衛生管理まで、プロの視点から様々な監修を行いました。

GOOD GOOD 株式会社 取締役で、内閣府地域活性化伝道師、農水省/ジビエコーディネーターも務める河合祥太さん。背後に見えるのは、北海道・厚真町にある東京ドーム約40個分の広大な敷地に計画中の「GOOD GOOD Secret Maison & Farm」。2125年の完成を目指す完全な循環型和牛牧場で、宿泊施設やレストランも併設予定。

河合さんは長年、レストランで料理長を務めた後、複数の企業で食品にまつわる商品開発や新規事業開発を担当してきました。仕事で全国を巡り歩くうちに、地域や第一次産業の課題に取り組んでいかないと日本の食が立ちゆかなくなるという危機感を覚え、食を取り巻く課題の解決に貢献したいという思いが次第に強まっていったと振り返ります。

「たまたまジビエの缶詰を開発する事業に携わったことがきっかけで、自ら狩猟免許を取り、各地の山々を駆け巡るうちに、農耕地の保全や里山の循環の重要性を痛感するようになりました。これまではお客様に料理を届けるという、いわばフードバリューチェーンの中でも消費者に最も近い部分で仕事をしていたわけですが、これからは自分で食材をつくるという、農作物生産の分野で自分のキャリアを生かしたいと考えるようになったのです」

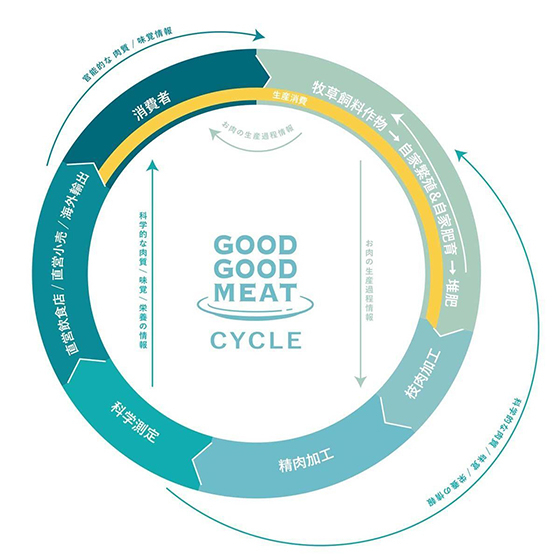

ちょうどその頃、GOOD GOODと出会ったことが人生の転機になったそうです。同社は牧草和牛の一貫生産、精肉店、レストラン、卸売業などをワンストップで経営する畜産ベンチャーです。

完全循環型畜産をめざすGOOD GOODの事業の仕組み(GOOD GOOD MEATは事業ブランド)。飼料・家畜・食肉市場の各相場の影響を受けにくく、消費現場のニーズをリアルタイムに生産現場へフィードバックでき、かつ生産情報を高次元に消費者に共有できます。

ここでなら、自分の経験が生かせると直感した河合さんは、GOOD GOODへの入社と北海道への移住を決意。現在は厚真町で100年後の完成を目標に、世界初の「和牛メゾン」(滞在・宿泊型の「生産&商談機能」を持った複合施設)をつくるという壮大なプロジェクトに携わっています。

「われわれがもともとゴルフ場として計画されていた土地で牧草を育て、放牧牛を育てようとしているのは、アニマルウェルフェアの観点のみではなく、飼料輸入に依存せず100年後も続くサステナブルな畜産をめざしているからです。そのため、十分な量の牧草を供給できるよう、この200ヘクタールもの広大な牧場であっても、飼育する牛の数は60頭までとしています。そうすることで初めて、牧場の外から飼料を仕入れる必要がなくなり、環境負荷が小さい循環型の畜産を実現できると考えています」

GOOD GOOD Secret Maison & Farmは建設途中で計画が頓挫したゴルフ場跡地を再利用しており、廃墟のような打ち放しコンクリートの建物内にある羊舎は、なんとも趣があります。

生産から販売まで一貫して取り組むサステナブルな畜産にチャレンジしているのも、次の世代に食をつないでいきたいという想いが根底にあると河合さんは言います。

「われわれが食と農業の分野においてサプライチェーンを適切にマネジメントすることで、農業の価値を高めつつ、その価値を消費者に伝えることができれば、100年後にも本当においしい『食』を残すことができるのではないかと思います」

このように、畜産の川上から川下まで一貫して取り組む企業に身を置き、フードバリューチェーンにまつわる幅広い知識と経験も併せ持つ河合さんゆえに、今回監修したCAFEのメニュー一つひとつには深い想いが詰め込まれています。

「おいしいメニューをつくるだけでなく、クボタさんがなぜここでカフェを展開するのか、その意義や動機に則ってメニューを監修しました。単純に良い食材を選んでも、それを飛行機に乗せて運べば、フードマイレージの観点から見ると多くの二酸化炭素を排出していることになりますし、食に関する学びという観点からは外れてしまいます。ですから、スープのだし一つをとっても、食べ合わせだけではなく、この北海道で作られるものを使うべきだと考え、昆布を選んでいます」

フードバリューチェーンを真剣に考える企業が運営するカフェのメニューだから、奇をてらうのではなく、吟味した本物の食材で食を提供したい──そうした思いから『普通がおいしい』というテーマでメニュー開発に臨んだという河合さんは、デザートやドリンクのバランスにもこだわってCAFEのメニューをつくり上げていきました。

じっくり煮込んだ北海道産人参とチキンレッグ、季節野菜の素揚げが入った「野菜ごろごろチキンスープカレー」。ごはんか玄米パン、サラダ、ドリンクのセットで1,760円。他に、「野菜ざくざくミネストローネ」と「野菜とろとろ人参ポタージュ」があり、ともにセットで1,320円。

アグリテック×ブランディングから生まれた「ミガキイチゴ」

カフェのこだわりのメニューの一つであるジェラートの素材に使われているのが、「ミガキイチゴ」です。そこで、河合さんに続き、宮城県・山元町でICTを導入したいちご栽培を行い、自社ブランドの「ミガキイチゴ」を生産・販売するGRAの岩佐大輝さんにもお話を聞きました。

農業法人 株式会社GRA代表取締役の岩佐大輝(いわさ ひろき)さん。整然と育苗用棚が並ぶハウス内は植物工場のような趣。いちごは地面から約1mの高さで栽培され、かがまず楽に作業ができます。「農業のイメージを覆し、クリーンで楽しいものにしたかった。私も率先して趣味のサーフィンをするなど、ワークスタイルだけでなく、田舎に住むというライフスタイルを楽しんでいます」と岩佐さん。

GRAは単に、CAFEにジェラートの素材を提供しているだけではありません。最先端の作物栽培が体感できるKUBOTA AGRI FRONTの「TECH LAB」内にいちごの栽培エリアがあり、岩佐さんは品種や栽培方法の選定、設備の設置からいちごの植え込みまで、技術支援を行っています。

写真はGRAのハウス内のいちご。KUBOTA AGRI FRONT内の「TECH LAB」でもGRAによる技術支援のもと、いちごが栽培される予定です。

CAFEのスイーツメニューの一つ、「おすすめジェラートのハーフ&ハーフセット」(ドリンク付きで990円)。ピンク色のジェラートにミガキイチゴが使用されています。

学生時代に起業し、東京で10年ほどITベンチャーを経営していた岩佐さんは、東日本大震災による津波で被害に遭った故郷、宮城県・山元町の復興のために、帰郷して農業法人GRAを設立。未経験ながら山元町の特産品であるいちごのハウス栽培に乗り出します。創設メンバーとして迎えたその道40年のベテランいちご農家に一から教わりながら、その知見を前職で培ったITの経験と掛け合わせ、現在の栽培スタイルを確立しました。

「これまで、技術の習得には15年以上かかると言われていました。それでは今の若者にはハードルが高すぎますし、農業人口は増えません。後継者がいなければ技術は途絶えてしまいます。そこでベテランの勘と経験を、ITの力を借りて高い精度で再現することで、いつでも安定して上質ないちごを生産しようと考えました」

ただし、生産が軌道に乗った現在でも、まだまだテクノロジーだけで解決しない問題は多く、IT化や形式知化を進めれば進めるほど、熟練者への尊敬の念は増していく一方だと岩佐さんは言います。

「いちごの生態は概ね理解できているようで、実は定量的に把握できていることはほんのわずかです。本当のメカニズムはわからないことが大半なので、やはり勘と経験を培ってきた人の目の方が確かな領域はいまだに多くあります。だからこそ、先人が積み重ねてきたものをリスペクトしないといいものができませんし、その姿勢がアグリテックをさらに加速させていけると考えています」

チューブに冷水を通し、いちごの株元を直接冷やして暑さによるダメージを軽減する「クラウン冷却システム」。冬場は逆に温水を通して暖めます。クラウンとは王冠のような形をした株元の成長点。土のように見えるのはヤシ殻。

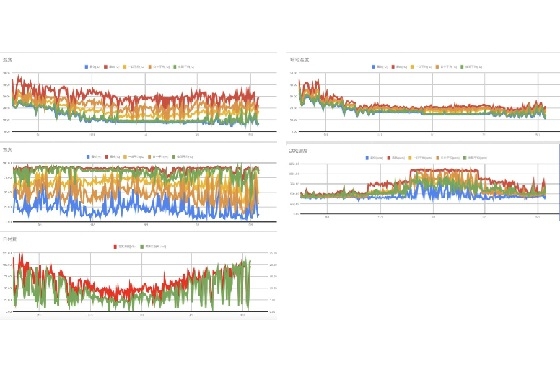

ハウス内の温度、湿度、日射量、CO2濃度、風量、管で循環させる養液の濃度や量などをリアルタイムでモニタリングし、最適な環境をコンピュータで自動的に制御しています。

「ミガキイチゴ」というブランドは、「とちおとめ」や「あまおう」のような品種名ではありません。複数の特定の品種を選んで育て、糖度や香り、サイズなどがある一定の基準を満たしたものだけを「ミガキイチゴ」と呼び、統一ブランド商品として出荷しています。新品種を開発するのではなく、ミガキイチゴというブランディングを行った理由を岩佐さんはこう語ります。

「品種には育成者権があり、その期限が切れると誰でもつくれるようになります。いちごだと25年後にはブランド価値が一気にゼロに戻ってしまいます。一方、ブランド品種化せずにそのまま出荷するとコモディティ化してしまい、商品価値は上がりません。サステナブルないちごづくりには、従来と異なる形でのブランディングが不可欠でした」

GRAは「ICHIBIKO(いちびこ)」というカフェやスイーツ専門店を全国展開するほか、ミガキイチゴを使った加工品の開発や販売も行っています。事業を拡大する中で「農業を強い産業に」をミッションとして掲げる岩佐さんは現在、新規就農者を支援し、「ミガキイチゴ」のネットワークを全国に広げる事業「ミガキイチゴアカデミー」を推進中。栽培方法を教えるだけでなく、営農地選定や独立時のハウス建設支援、生産したいちごの販売まで、総合的にサポートしています。

「農業は天候などの外部的要因をダイレクトに受けやすい産業です。また、消費者の価格への感度も非常に高い。そのため、ITを駆使して供給量を安定させること、そして若い世代に技術を伝え、その若い世代がさらに技術を磨き上げていく──そんな仕組みづくりこそが大切です」

このように、岩佐さんはアグリテックを用いた生産技術の向上とブランディング、さらには技術支援による農業人口増加の一助を担うことで、フードバリューチェーン全体の強化に挑戦し続けています。

カフェで「食べる」ことがフードバリューチェーンを考えるきっかけに

最後に、当初からCAFEの企画に携わってきたクボタKESG推進部の廣瀬文栄さんに、ここにカフェが生まれることになった経緯について伺いました。

KUBOTA AGRI FRONT CAFEの企画・設計に携わってきたKESG推進部の廣瀬文栄(ひろせ ふみえ)さん。

KUBOTA AGRI FRONTにおいて『食べる』ことを提供する場の重要性を廣瀬さんは、次のように語ります。

「KUBOTA AGRI FRONTは食と農業の大切さを伝えることをめざす施設です。『食べる』ことは生きることであり、それを支えているのが農業です。でも普段、生活していると、その当たり前のことをつい忘れたり、農業をつい遠く感じてしまったりしがちです。ここKUBOTA AGRI FRONT CAFEで実際に『食べる』体験をしていただくことで、毎日食べるごはんのおいしさや、誰かと一緒に食べる楽しさ、そして、それを支える農業の大切さを感じていただけるとうれしいですし、そんなタッチポイントでありたいと思います」

廣瀬さんの言葉を聞いていた河合さんは、CAFEを訪れるお客様に向けて、こんなメッセージを寄せてくれました。

「KUBOTA AGRI FRONT CAFEで食事をする際には、生産者だけでなくフードバリューチェーン全体に関わる数百、数千の人がバトンをつなぐことで、一つひとつの食材が成り立っていることに思いを馳せていただけたら、うれしいです」

KUBOTA AGRI FRONT CAFEで今後の計画について話をする河合さんと廣瀬さん。

また、岩佐さんはKUBOTA AGRI FRONTへの期待を、次のように語ります。

「農業をダイレクトに感じることができる工夫が随所にちりばめられた施設だと思います。できるだけ大勢の皆さんにご訪問いただき、農業を身近に感じてもらいたいですね」

「カフェのメニュー一つひとつがこだわりをもってつくられているので、そんなことを頭の片隅に置きながら召し上がっていただくと、より楽しめると思います」と岩佐さん。

最後に、廣瀬さんは次のように締めくくってくれました。

「KUBOTA AGRI FRONT CAFEのコンセプトは『おしゃべりなごはん』です。一口にごはんと言っても、自分でつくるごはん、家族につくってもらったごはん、あるいはお店で買ってきたお総菜であっても、実はいろんなストーリーがあります。それぞれのごはんが、どんな人たちの手を渡って、今、自分の目の前にあるのかを想像しながら食べてもらうことで、“食と農業“の未来を考えるきっかけになればと思います」

編集後記

組織の壁や立場を超え、食と農業の未来をつくるという志のもとに、多くの仲間が集まるKUBOTA AGRI FRONT。KUBOTA AGRI FRONT CAFEもまた、様々な仲間たちの想いが結集してつくられたことが伝わってきました。いよいよ6月30日にグランドオープンを迎えるこの施設から、この先、どのような仲間の輪が広がっていくのか、ますます楽しみです。

KUBOTA AGRI FRONT CAFE 営業時間/10:00~17:00(16:30ラストオーダー) 定休日/月曜日(年末年始は休み)