PEOPLE

GROUNDBREAKERS 日本農業の未来へ働き方を変え、働く人を想い、農業を守る

2022 . 02 . 21 / Mon

写真・文:クボタプレス編集部

新潟県新潟市の農事組合法人 濁川生産組合は、主に水稲(70ha)、園芸作物(3000坪)、露地野菜(1ha)を育てており、従業員は理事を含めて11名、パートを含めると常時16~17人が働いています。

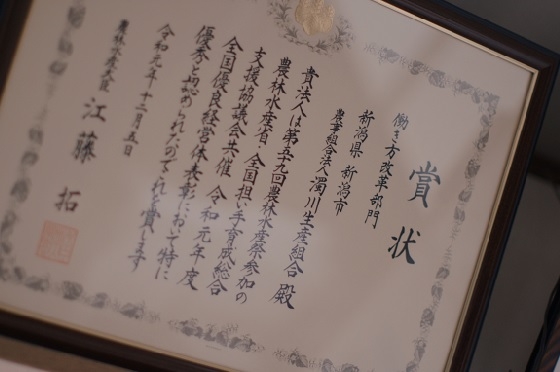

2016年、30歳の若さで代表理事に就任した田村雄太郎さん率いる同法人は、「従業員に定着してもらえる職場づくり」を推進し、2019年に全国優良経営体表彰に新設された「働き方改革」部門で農林水産大臣賞を受賞しました。

どんなきっかけで改革に乗り出し、具体的にどのような取り組みをしてきたのか、田村さんへのインタビューを中心に、従業員の皆さんにも職場への思いを聞きました。

父の背中を見て学んだ、働く人を大切にする姿勢

田村さんは中学までは農業を継ぐ気はなく高校も工業科に進学しましたが、農業を継がないかという父の一言をきっかけに農業大学校に進学。卒業後は埼玉の農家で1年間、朝から夜中まで農業の研修をしたという田村さん。学ぶ点は多かったものの、実家に戻って父のもとで修業を続けるうちに、終業時間や休憩時間を設定し、コミュニケーションを大切にすることこそ従業員の働きやすさにつながるのだと気づき、父の背中から感じることは多かったと述懐します。

「30歳のとき、父から引き継いで私が代表になったのですが、その頃から新入社員の採用が増え、有休について聞かれたりするようになりました。若い人はそういう面を不安視していることが感じ取れたので、これを機に変えていかないと新しい従業員は定着しないのではと考え、若い理事3人で話し合い、就業規則を整備しました」(田村さん)

農事組合法人 濁川生産組合で代表理事を務める田村雄太郎(たむら ゆうたろう)さん。農業大学校では野菜専攻で主にトマトづくりを学んだ田村さん。濁川生産組合ではハウス栽培による地域ブランド「にごりかわトマト」の生産に力を入れており、「新潟の園芸作物は量では温暖な地域に勝てないけれど、味では勝負できると思います」と語ります。

働き方を充実させるには経営の安定が不可欠だと痛感した田村さんは、繁忙期と閑散期をなるべく少なくし、一年中安定した収入を得るために作付けを計画的にする、年間を通じていつでもできる仕事をつくるなど、さまざまな取り組みを進めています。餅の製造販売や葉物野菜の栽培などはその一例。遠方からの通勤者も多いため、シャワー室や休憩室を整備し、昼休みを過ごしやすい環境づくりにも着手しているそうです。

「出社時間はみんな一緒で、仕事が終わらない人がいる場合は、他の人がサポートするようにして、全員揃って帰るようにしています」(田村さん)

低温倉庫とKSASの導入も働き方改革につながる

低温倉庫を建てたのも、経営の安定を図ることで働き方の改善につなげることが目的です。米は通年、外食産業向けに販売しているため、今までは夏場に保管用倉庫を借りていましたが、今後規模を拡大してもコンスタントに米を出荷できれば経営の安定につながると考え、思い切って新設したそうです。

幅9m×奥行き16m、鉄骨造平屋建ての米保冷用の規格低温倉庫。新潟クボタが設計施工を手がけました。庫内は14℃前後に保たれ、壁際も空気が循環し、むらなく均一に保冷することができます。

田村さんがもう一つ、経験が浅い従業員でも仕事がしやすいようにと導入したのが、クボタのKSAS(クボタスマートアグリシステム)。農業機械に最先端技術とICT(情報通信技術)を融合させたクラウドサービスで、パソコンやスマートフォンを使ってほ場管理、作付計画、作業指示、日誌などを記録でき、さらにKSAS対応農機と連携することで、さまざまな情報が共有できます。

KSASを活用し、タブレット端末と地図でほ場の位置を確認しているところ。

「若い従業員が入るとまずKSASを使って、ほ場の位置を把握します。入社したばかりだと田んぼのどこを見ても同じ風景なので、間違えず自信をもって仕事をするうえで役立っています。今後ICTなど新しいツールの力を借りながら、これからの農業を模索していきたいと思っています。ただ、規模拡大によって無理が生じるような経営はしたくないので、従業員が働きやすく、やり甲斐を感じる職場にすることが一番ですね」(田村さん)

若手とベテランがうまく交じり合って快適に働ける職場

実際に働いている従業員の皆さんは、職場環境の整備に腐心するそんな田村さんについて日頃どう感じているのか、お話を聞きました。

何を作るのかを決めて、それに向けて準備し、最終的に収穫まで持っていくという一連の仕事の内容に高い「職人性」を感じて入社したと振り返る従業員の児島大元(こじま ひろゆき)さん

田村さんのことを「その場で働く人の気持ちをしっかり汲んでくれる。ちょっとやる気が落ちかけている従業員を『やるぞ!』という気にさせる言葉のかけかたや気配りができる人だと思います」と語るのは、児島大元さん。一方、大塚智子さんは「結婚したときも子どもができたときも、仕事を続けるかどうか少し悩んだんですけど、『工夫してみるから続けてみたら』と声をかけてくださり、うまく環境を整えていただいたので、今まで続けることができています」と答えてくれました。

結婚・出産後も仕事を続けられている大塚智子(おおつか ともこ)さん。

田村さんの代表理事就任後、若い従業員が増えた職場の変化を先輩従業員はどう捉えているのでしょうか。理事の一人である大塚克洋さんはこう話します。「若いスタッフはちゃんと農業の勉強をして、それなりに志をもって入社してくる人ばかりで、頼もしいです。私の若い頃のように、ただがむしゃらに仕事をするのではなく、計画を立て、そのとおり実行できる体制になってきたと、しみじみ思います」。

長く濁川生産組合を支えてきた理事の一人、大塚克洋(おおつか かつひろ)さん。

地域一体となって濁川を活性化していきたい

最後に田村さんに農林水産大臣賞受賞について問うと、このような答えが返ってきました。

「正直、私たちでも取れるんだと驚きました。当たり前のことをやっているだけなのに農業という業種だから受賞できたので、他の産業に比べて遅れているんだなと実感しました。長時間労働や、繁忙期は残業が当たり前という状況が定着しているので、やっぱりそこから変えていかなければいけないと思います」

2019年に働き方改革部門で農林水産大臣賞を受賞。受賞後も「従業員に定着してもらえる職場づくり」に日々取り組まれています。

田村さんによれば、濁川地区は稲作にはあまり適さない区画が小さい地域だそうです。そこで農業を続けていくには生産性を上げる必要があり、一法人だけが頑張ってもいずれ限界がくるので、地域を盛り上げることによって他の法人が立ち上がったり、個人農家が規模を拡大したりしやすい環境を築いていきたいと語ってくれました。

働く従業員を想うだけでなく、地域あっての農業であり地域の人たちなどに喜んでもらえるよう、濁川地区全体の活性化も望んでいる田村さん。