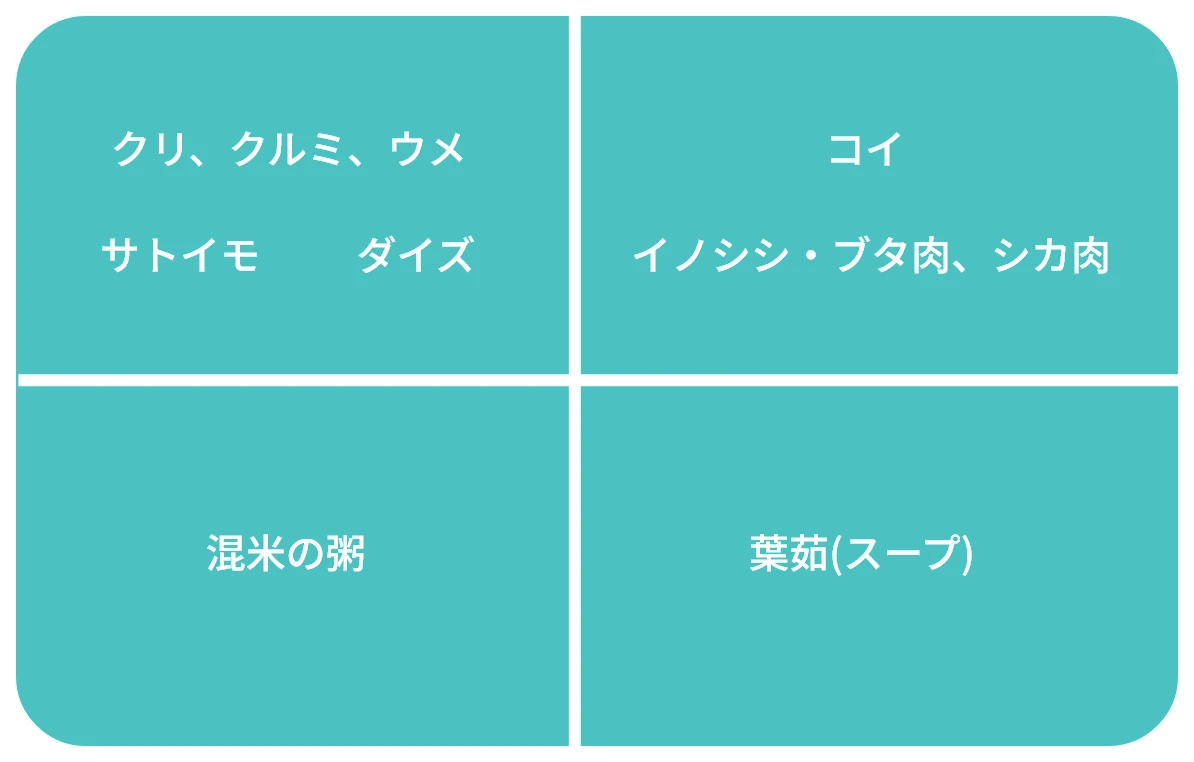

地球と人にやさしい、未来の“食と農業”の研究所 Kubota Germination Lab 食と社会のアーカイブス

衣食住は、

昔から人の生活に欠かせない

3要素です。

特に食には、生命を維持する

以上の役割があり、

政治・経済・文化・産業・

哲学・環境・芸術など

あらゆることが結びついてきた

歴史があります。

食と社会は密接に関係しています。

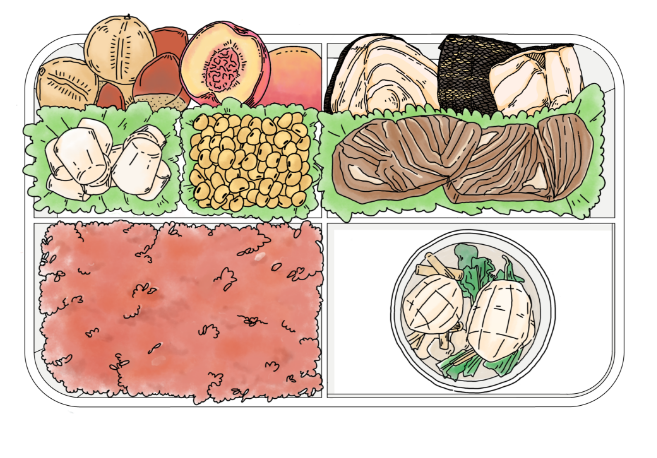

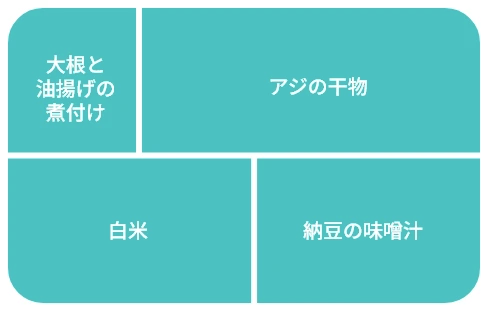

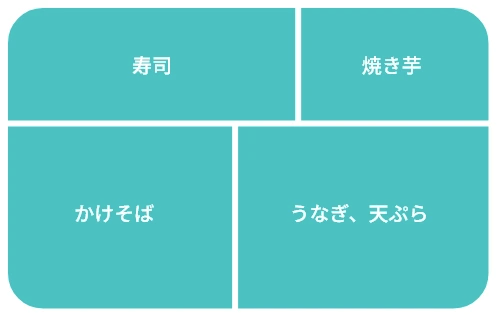

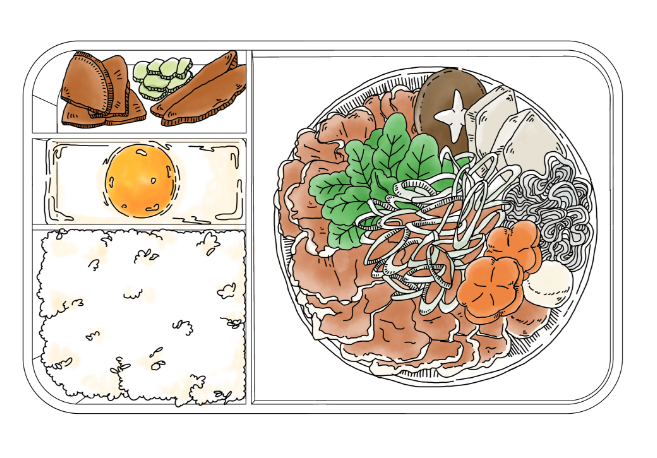

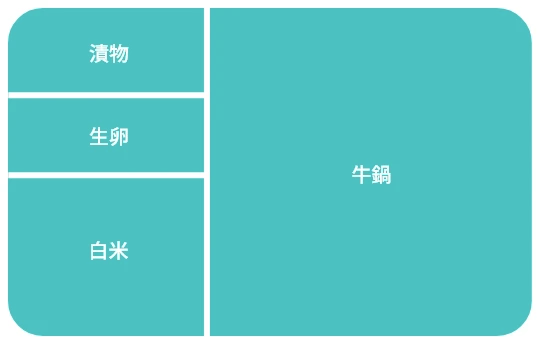

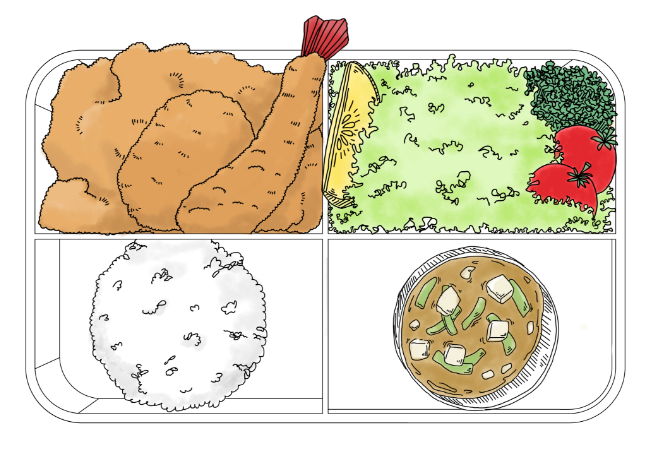

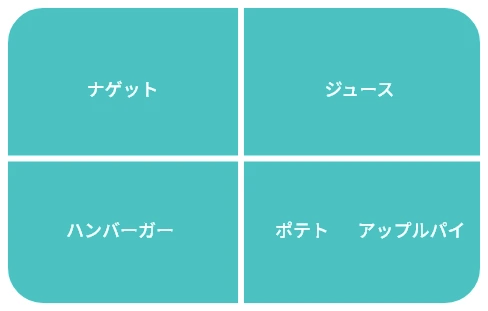

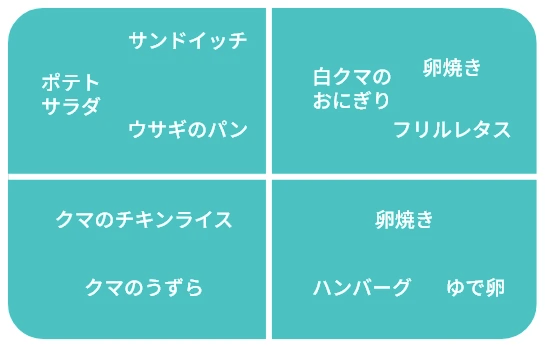

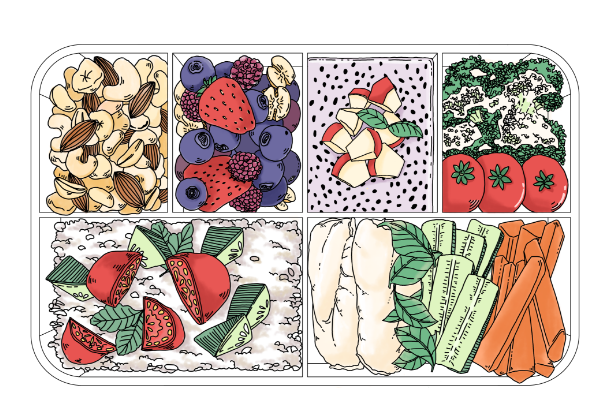

Society1.0~4.0までの食事をお弁当に見立ててその変遷を表現しました。

お弁当を通じて、人類の食と社会の進化をのぞいてみましょう。

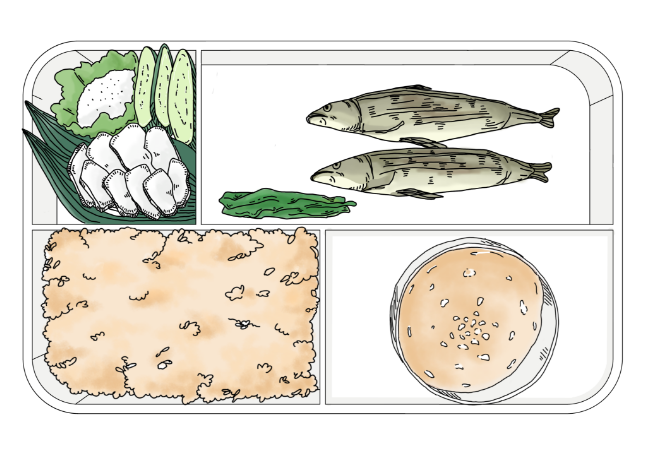

Society1.0

狩猟社会

人類は狩猟採取を通じて食料を得ていましたが、資源が尽きると移動を余儀なくされました。やがて植物の種が成長することに気付き、栽培を開始。農耕の発展により定住が可能となり、社会が形成されていきました。

縄文時代

狩猟採集で食料を得ていた時代

火を使えるようになったことで

品数が豊かになった

約4500年前

日本の人口250,000人

弥生時代

米をつくるようになり、

人口が増えていった時代

ごはんとおかずという

食事のスタイルができた

約1800年前

日本の人口600,000人

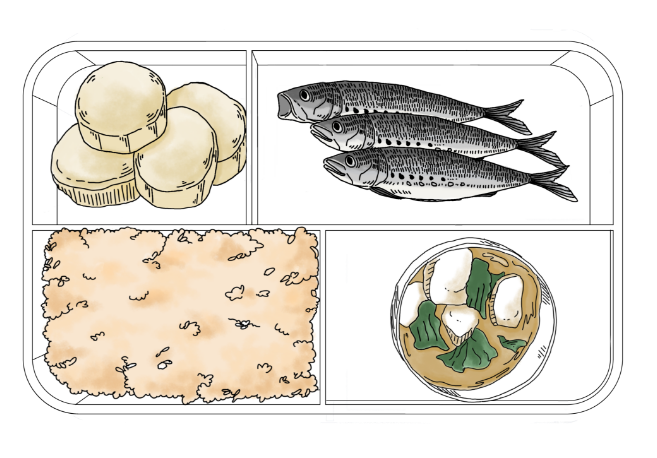

Society2.0

農耕社会

農耕の発展により食料が安定し、人類は定住社会を築きました。地域ごとに適した作物や農具が生まれ、収穫量が向上。余剰食料は分業や交易を促し、身分制度や都市が形成されました。

飛鳥・奈良時代

肉を食べることが禁止されていた時代

魚や野菜、ダイズを使った和食の基本が生まれた

約1300年前

日本の人口5,250,000人

鎌倉・室町時代

農業で牛や馬の力を

借りるようになった時代

作物を売る市や店が誕生した

約430年前

日本の人口12,250,000人

江戸時代

食べることが娯楽になり始めた時代

食べ物のバリエーションが充実していった

約200年前

日本の人口31,900,000人

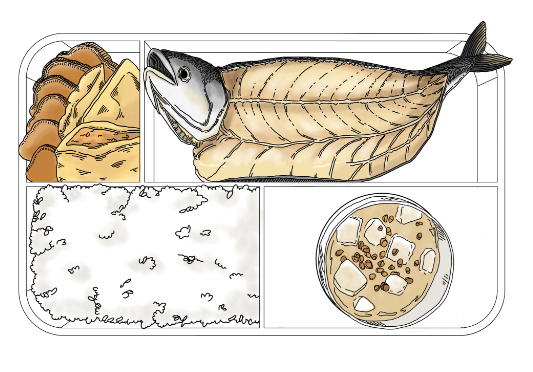

Society3.0

工業社会

産業革命により工業社会が到来し、農業も機械化や化学肥料の導入で効率化しました。都市人口の増加に伴い、農業は自給自足から大規模生産へと変化。食料は加工食品などによる商品化も進みました。環境への負荷が高まった時代でもあります。

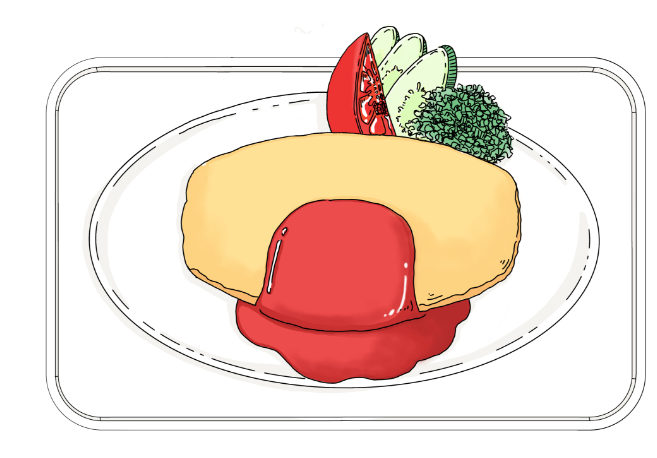

明治・大正時代

海外の文化を取り入れていった時代

肉を食べるようになり日本風洋食が生まれた

約100年前

日本の人口59,750,000人

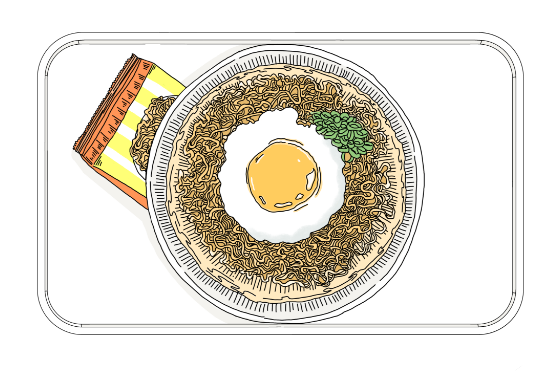

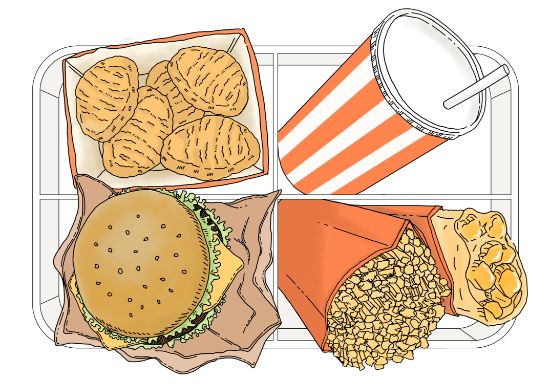

戦後・高度経済成長期

農業の機械化、肥料や品種の改良が進んだ時代

手軽に食べられる食品や輸入品が広がった

約60年前

日本の人口99,200,000人

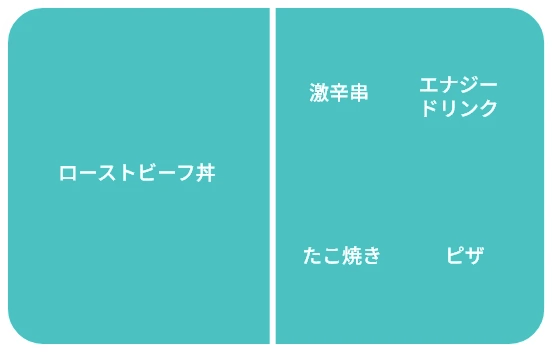

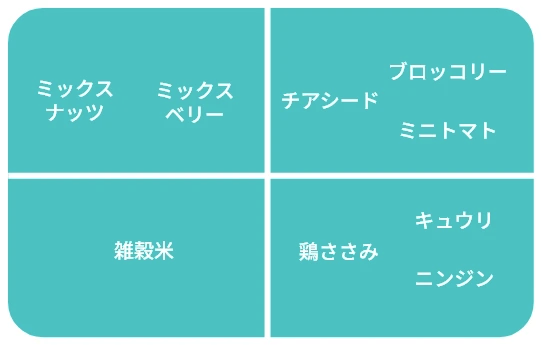

Society4.0

情報社会

情報社会では、インターネットを介してグローバルな情報伝達が進み、生活や産業の効率化が図られました。しかし、大量生産・大量消費が環境問題が深刻化。農業も持続可能性が求められる中、IT技術を活用して省力化と高品質な生産を目指す新たな取り組みが進んでいます。

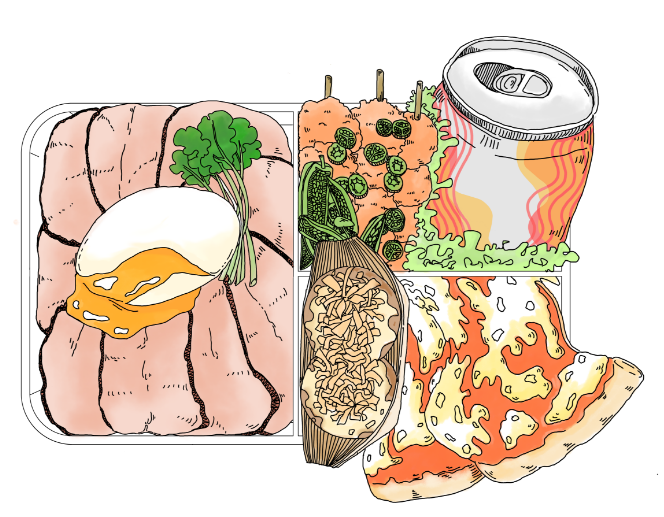

情報社会

インターネットやデジタル技術が進化した時代

データを使った農業、フードシステムが多様な食を支えている

今

日本の人口123,600,000人

close

close

close

close

close

close

close

close

close

close

close

close

close

close

※お弁当で表現している食事は、さまざまな書籍、専門家の方のご意見を参考に構成したイメージです。